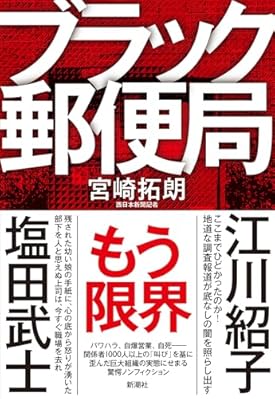

被害総額16億円、私腹を肥やした郵便局長の「だましの手口」 顧客の金で戸建て4軒、車21台を購入

詐欺は相手に自分を信用させるところから始まる。その点、逮捕された男には大きなアドバンテージがあった。父も、息子も、そして自分も、3代続く郵便局長。しかも23年間異動なしで地域社会に溶けこむ名士だったのだから。

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

だが、いくら信用を得ようとも、悪事はいつか露見する。それがなかなか発覚しなかった背景には、日本郵便の中で巨大な権力を持つ「ある組織」の存在があった。

(引用はすべて、西日本新聞記者・宮崎拓朗氏の『ブラック郵便局』より)

巨額詐欺事件の発覚

2021年4月5日、ある人物から情報が寄せられた。

「日本郵便が公表していない不祥事があります。長崎市の元郵便局長が、現職時代からの長期間、顧客などから現金をだまし取り続けていました。社内調査で判明した分だけで、被害額は10億円に上ります」

不祥事を起こしたとされるのは、元局長のU氏(67)。郵便局で過去に使用されていた証書を手渡して相手を信用させ、貯金名目で現金を詐取するという手口だという。被害額の大きさに驚きながら、長崎総局の記者に連絡し、2年前までU氏が局長を務めていたという郵便局へと急いでもらった。

長崎市中心部の商業施設内に、その郵便局はあった。近くには住宅地や商店街があり、小規模局の中では比較的大きな局だ。

記者の取材に対応した現局長は「何も答えられません」と繰り返す。名札には、U氏と同じ名字が書かれている。情報提供者によると、この局の局長職は、U氏が父親から受け継ぎ、退職後は息子に譲った3世代にわたる世襲だ。

複数の関係者に裏取りし、日本郵便の広報に事実関係を尋ねると、夜になって回答があった。

「元社員がお客さまから現金をだまし取った疑いがあり、全容解明に向け社内調査を行っています」

これを受け、翌日の朝刊に向けて急いで記事を出した。

〈「元郵便局長10億円詐取か/長崎市/『高金利』かたり25年」(21年4月6日付、西日本新聞朝刊一面)

長崎市の元郵便局長の男性(60代)が約25年にわたり、「高い金利が得られる」などと勧誘し、知人ら四十数人から郵便貯金などの名目で約10億円をだまし取った疑いがあるとして、日本郵便が調査していることが同社関係者への取材で分かった。長崎県警も把握し、捜査しているとみられる。〉

朝刊に記事を出すと、その日の午後、日本郵便は緊急の記者会見を開き、常務執行役員が「関係者に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます」と謝罪。会社がU氏に代わり、被害者に損失を補償する方針を示した。U氏が社内調査に対して犯行を認め「遊興費などに使った」と話していることも説明したが、詳細については「調査中」を理由に明かさなかった。

詐取した金で別荘購入

取材を進めると、U氏の生々しい語り口や暮らしぶりが見えてきた。

「特別な金利で優待します。ごく限られた信頼できる人にしか紹介していません。明後日までに500万円用意できませんか」

長崎市の医療機関経営の男性(60代)は、U氏からこんな勧誘を受けたと明かす。20年ほど前に患者として来院してからの付き合いで、郵便局の口座の取り扱いなどについてアドバイスしてもらったこともあった。この時は急な話だったため現金を準備できず断ったが、「期限が1週間ぐらいあれば現金を渡したかもしれない。だまそうとしていたなんて残念だ」と憤った。

長崎市の70代の女性は「貯金」の勧誘を繰り返し受け、合計数千万円をだまし取られていた。U氏の妻とゴルフ仲間だったことからのつながりだ。U氏から渡された「証書」には局長印が押されており、「疑いもしなかった」とショックを受けていた。

登記情報によれば、U氏は1995年ごろに、職場の郵便局近くに一軒家を購入している。2009年には、長崎県中央部の海沿いに別荘地として売り出されたエリアでも、土地と建物を取得。このエリアの入り口には「御用の方は、管理事務所にて受付をお願いします」と立て看板があり、敷地内には高級住宅が並ぶ。ここに住む男性は、U氏について「礼儀正しい人だった。海に面した一番良い場所を購入していたので、どんな仕事をしてるんだろうと思っていた」と話した。

元同僚によると、U氏は部下にも慕われる気さくな人柄。「郵便局近くのスナックでよくおごってもらった。ゴルフにもしょっちゅう通っていると聞いていたので、局長の給料で、よくこんな生活ができるなと不思議だった」と振り返る。

後に日本郵便が公表した調査結果によると、U氏は詐取した現金のうち3億円を、一戸建て4軒とアパート1棟、自家用車21台の購入費のほか、ゴルフ代、飲食代などに使ったと確認されている。

U氏は2019年に退職するまで、長崎市北部の14の郵便局を束ねる「部会」で、コンプライアンスの責任者を務めていた。研修では「当たり前のことを当たり前にやっていこう」と法令遵守を呼びかけていたという。

21年6月、長崎県警は詐欺容疑でU氏を逮捕した。

起訴に至ったのは4億3000万円分だったが、県警は、公訴時効で立件できなかった分も含めると被害者は63人、被害総額は16億4000万円に上ると説明している。

被告人となったU氏は21年9月29日、長崎地裁で開かれた初公判に出廷し、「間違いございません」と起訴された内容を認めた。

世襲運営の闇

刑事裁判や日本郵便の調査により、U被告が犯行を重ねる中で、郵便局員の立場、特に小規模郵便局の局長に与えられた特別な地位を悪用していた実態がつまびらかになっていく。

U被告は1975年、長崎市内の別の郵便局で、一般の局員として働き始めた。最初に顧客の金に手を付けたのは、入局から8年がたった頃。顧客宅で現金を預かった際、「特別な口座に預けておきますね」とうそをつき、遊興費に使った。裁判の被告人質問で当時のことを問われ、「ついつい手を出してしまった。長男が生まれたばかりで金に困っていた」と身勝手な動機を語っている。

相手を信用させるために利用したのは、バブル期に高金利が得られた「MMC定期郵便貯金」の証書だった。この金融商品が廃止された1993年当時、U被告は、関連書類の破棄を担当していたが、「いつか使えるかもしれない」と考え、証書を処分せず自宅に持ち帰って保管していた。詐取の際には、この証書を「預かり証」として渡し、「年利2.6%」などと通常では考えられない高利率をうたった。

本格的に詐欺を繰り返すようになったのは、96年に父親の後を継ぎ局長に就任してから。退職までの23年間、一度も人事異動がないまま地域との関係を深めた。だました相手は、顧客や所属していたロータリークラブの会員、ゴルフ仲間など、局長の立場を信頼する相手ばかりだ。

退職後も、架空の「監査役」という役職を名乗り、息子が局長を務める局舎の応接スペースを使って犯行を続けた。

最初の逮捕容疑となったのも退職後の事案だ。営業中の局内で、既に5000万円をだまし取っていた会社役員の男性(68)に対し、「三つの貯金を解約して、例の口座に預けましょう」と持ちかけている。男性は窓口に移動して事情を知らない局員に貯金の解約手続きを頼み、そのままU被告に1300万円を渡していた。

だました相手から返金を求められれば応じていたため、後半は「自転車操業」の状態。しつこく勧誘してくるU被告を不審に思う人が出始め、20年12月、顧客の一人が別の郵便局に「元局長から高利率の貯金を誘われたが断った」と相談。日本郵便が調査を始めたと気付いたU被告は翌月、長崎県警大村署に自首し、事件は発覚した。

日本郵便はU被告に代わって、被害者たちに少なくとも8億8000万円を補償したが、U被告が判決の日までに日本郵便に弁済したのは15万円だった。

長崎地裁は22年7月26日、「局長である被告人に対する信頼を悪用し、犯行は巧妙で悪質」と指摘、懲役8年を言い渡し、判決は確定した。

16億円超という被害額の大きさもさることながら、私がより深刻だと考えたのは、長期間にわたり、犯行が見過ごされてきた点だった。

U被告が転勤もなく同じ局で局長を務め続けた上、3世代にわたる「世襲」により局の運営が家族だけで行われたことで、チェックの目が入らなくなっていたのではないだろうか。

「不転勤」「選考任用」「自営局舎」の三本柱

局長会が2008年、民営化後の組織運営の方針などを記し、内部での教育のために作成した「礎(いしずえ)」という教本がある。この中で、郵便局長が地域に密着するために重要だと説かれている三つの仕組みがある。

「不転勤」「選考任用」「自営局舎」。「礎」では、これらを合わせて「三本柱」と呼んでいる。

「不転勤」は、その名の通り局長には原則として転勤がないこと。「選考任用」は、一般の局員とは別枠で局長の採用が行われる制度、「自営局舎」は、局長が局舎を所有することを指す。「礎」では、これらの三本柱について、民営化後も「明確に担保されることが必要」と位置づけている。

国営時代、小規模郵便局の局長は、公務員でありながら原則として転勤がなく、世襲も事実上容認されていた。調べてみると、こうした慣例は、局長会が「三本柱」を掲げて会社側に働きかけ、民営化後も守られ続けていたことが分かってきた。「不転勤」「世襲」はU被告だけが特別だったわけではないのだ。

局長会がこれほど重視する三本柱とは何なのか。私は内部資料や証言を基に、一つずつひもといていった。

「不転勤」は、局長を特別扱いするような人事の仕組みだ。

U被告の事件でも明らかなように、現金を取り扱う役職を長期間、同じ人物が務めるのはリスクが伴う。このため、日本郵便は、不祥事を防止するため、金融業務に携わる社員を定期的に異動させると定めた社内ルールを設けている。

ルールができたのは、浜松市の小規模郵便局の局長が7億円余りを着服した事案などが発覚し、関東財務局が2009年12月に郵便局会社(現・日本郵便)に出した業務改善命令がきっかけだった。同社は業務改善計画を提出し、その中で「原則として、10年以上異動のない社員に対して、他郵便局等への人事異動を実施する」と明記した。

ただ、日本郵便は例外を作った。局長による横領事件が異動ルール導入の出発点だったにもかかわらず、小規模局の局長については「地域に密着する役割がある」という理由で対象外としたのだ。

浜松市や長崎市の事件以外にも、▽熊本県の局長が局内の金庫に入っていた約1億4000万円を横領(15年発覚)、▽愛媛県の局長が2億4000万円を横領・詐取(21年発覚)──など、局長による横領や詐欺は後を絶たない。それでも、局長だけは原則として転勤がなく、退職するまで同じ局に務める運用が続けられている。

局長候補の“事前選考”

三本柱の二つ目の「選考任用」は、局長を一般の局員とは別枠で採用する仕組みで、それだけでは問題があるようには見えない。だが、実際の採用までの過程には、局長会が自分たちの意に沿う人物を局長として選べるように、表からは分からないプロセスが隠されていた。

複数の関係者が明らかにしたのが、日本郵便の採用試験の前、局長会が局長志望者に対して行っている「事前選考」の手続きだった。

志望者に対してはまず、地区局長会の会長らが「面接」を実施し、「局長会の活動に協力できるか」などを確認する。これに“合格”した志望者は、局長会が開く研修を受け、会の歴史や考え方などを教え込まれる。こうしたプロセスを経た上で、日本郵便の採用試験を受けるというのだ。

取材に応じた複数の関係者が「会社側は、局長会が事前に人選していることを把握しており、局長会が適任者と認めた人物しか採用試験に合格できない仕組みになっている」と口をそろえる。

局長会が人選するに当たって重視するのが「世襲」だ。

これを裏付ける内部資料がある。2018年1月、役員らが出席した局長会の「人事制度・人材育成専門委員会」の議事概要。この日の委員会では、全国の小規模局長1万8730人の属性を調査したところ、5004人が「局長経験者の親族」だったとの結果が報告されている。つまり、約27%が「世襲」の局長だ。

日本郵便という大企業の管理職が、これだけ高い割合で世襲によって引き継がれていることに驚かされる。しかしこの委員会ではむしろ「27%まで低下」「ショッキングな結果」との見解が示され、「親族からの局長任用率低下の原因分析とその向上策」を検討していくとの方針が記載されている。

ある局長は「局長会が世襲で後任を選べば、会社はたいていそのまま採用してくれる。世襲率が低下しているのは、局長職を継ぎたいと考える子どもが減っているからです」と解説してくれた。

3代にわたる世襲だったU被告は、父親から引き継いだ局長職の信用を詐欺に悪用しただけでなく、退職後も、息子が局長となった局舎を自由に使い、犯行に利用していた。

U被告の詐欺事件に際し、日本郵便は、この“世襲”への批判を警戒していた節がある。

私たちが事件の情報をキャッチし、郵便局に取材に行った日、局長として対応したのはU被告の息子だった。しかし、翌日の緊急記者会見で配布された資料に記載されていた局長の氏名は全くの別人。日本郵便はこの1日の間に、急きょ局長を交代させていたのだ。犯行を許した背景に世襲があることを隠したかったのではないだろうか。

郵便局長の世襲については国営時代から問題視されてきたが、当時の政府、その後の日本郵便とも「世襲を前提に採用しているわけではなく、そもそも採用試験受験者の親の職業を把握していない」との説明を貫いている。

三本柱の三つ目、「自営局舎」。局長会は局長たちに、勤務する郵便局の局舎を所有するよう奨励している。

教本「礎」の中では、「自営局舎」は、「選考任用」や「不転勤」の土台だと位置づけられている。局長が局舎を持つことで、これらの仕組みがより守りやすくなるということなのだろう。

オーナーの局長は、個人として局舎の土地や建物を事前に購入した上で、日本郵便との間で賃貸借契約を結び、賃借料を受け取っている。

日本郵便にとっては、局長から物件を借りることは、社員に対する不当な利益供与につながりかねない。このため、親会社の日本郵政が15年に株式上場した際、取引の透明化を図るため、「他に優良な物件がない」といったやむを得ない場合に限り、局長の局舎所有を認めるというルールを導入した。

だが、それ以降も局長会は自営局舎の方針を掲げ続け、局長が局舎を取得するケースは続いている。23年4月には、朝日新聞の報道が端緒となり、103件の局舎移転・建て替えの手続きの際に、日本郵便の担当社員が、局長が局舎を持てるように虚偽の記録を作成して取締役会に報告していたという不祥事が明らかになり、73人が社内処分されている。

「三本柱」は、郵政グループの経営方針とは必ずしも相容れず、むしろガバナンス、コンプライアンス上の弊害となっている。にもかかわらず、会社側は局長会の求めに応じてルールの例外を設けたり、黙認したりしながら容認しているのだ。