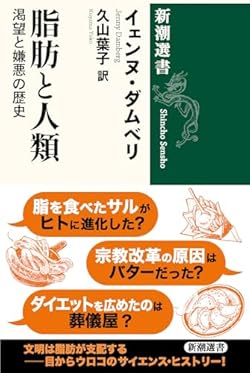

なぜ低脂肪料理は美味しくないのか――ダイエットの敵「マウスコーティング」という厄介な仕組み

ダイエットのために低脂肪の牛乳や無脂肪のヨーグルトを選ぶ人もいるだろう。しかしそれでは満足感を得られないという人は少なくない。結局、長続きしないで挫折してしまうという人も多いかもしれない。

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

じつは脂肪には、味覚を強化し長持ちさせる重要な効果があるという。『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(イェンヌ・ダムベリ著、久山葉子訳、新潮選書)から一部を抜粋、紹介する。

***

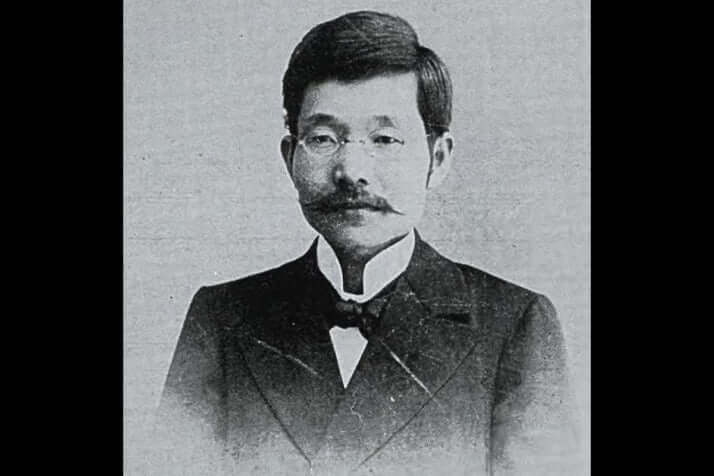

1908年に池田菊苗が満足感を与える「うま味」の正体はグルタミン酸ナトリウムだと突き止めたのは世紀の大発見に他ならない。この風味増強剤を製造するために〈味の素〉を設立し、現在では34カ国に3万人の従業員を抱える企業になった。

〈味の素〉は味の開発研究の第一人者でもある。1980年代には「コク味」という概念も使われるようになった。うま味はたんぱく質の味と言われるが、コク味はそれと対照的な脂肪の味だ。

味という意味ではうま味とコク味は重なる部分がある。どちらも魚介、酵母エキス、熟成チーズ、ニンニクといった原材料から得られて豊かな味わいをもつが、化学的なプロセスが異なる。うま味には幅広い食品に自然に含まれるアミノ酸のグルタミン酸が存在し、コク味には舌のカルシウム受容体を起動するγグルタミルペプチドが関係している。受容体が起動すると他の味も強化されるので豊かな味わいを感じられるのだ。

口の中を味で満たす「マウスコーティング」

おまけに「マウスコーティング」も高まる。マウスコーティングというのは食品業界にとっても非常に興味深い現象で、完璧なものを食べているという感覚を与えてくれる。名前のごとく、口の中を味で覆って満たすイメージだ。低脂肪の食品は基本的にこのマウスコーティングが弱い。たとえばミルクチョコレートは一かけらでも口の中に風味が広がるが、薄い低脂肪ヨーグルトはすぐに流れて消えてしまう。

アメリカの食品科学ライターで作家のハロルド・マギーがある報告書で、〈味の素〉の最も効果的なコク味物質であるアミノ酸のグルタミン、バリン、グリシンを徐々に強めた5種類の料理を試食した時のことをこのように描写している。“味が強化され、バランスも良くなっていった。まるで音量が上がり、イコライザーもオンにしたかのようだ。なぜか味が口の中に長くとどまる。触れられているような感覚で、しかも長いこと残る”。

まさにこの触れられているような感覚こそが、脂肪という文脈においてコク味の存在意義を高めてくれる。もっと脂肪の味を強めるという意味ではなく、コク味を使うことで食品に含まれる脂肪を減らせるからだ。今は脂肪を減らすために糖質が増粘剤や安定剤として添加されているが、コク味が「実際よりも食べている」感覚を与えてくれる、つまり脳を騙せる可能性が芽生えたのだ。

肉の味を左右する「脂肪の分布」

味のシグナルが処理されるのは脳の頭頂葉にある味覚野だが、そこは口の中で食感を認知する時にも関与している。また神経細胞には脂肪の味に反応するものだけでなく、口に入れたものの粘度を解読する細胞もあり、油脂全般に反応することがわかっている。それが料理の範疇から遠く離れた油であってもだ。つまり化学物質レベルではなく質感を識別しているということになる。

肉の場合には脂肪の分布が味や食感を大きく左右する。日本の和牛はその細かな霜降りで世界的に有名だ。和牛は産地名をつけて販売されるが、中でも有名なのが神戸で、柔らかく風味豊かで高価な肉の代名詞になっている。

和牛といっても多数の種が存在するが、いずれも日本で四つ肢の動物を食べることが禁じられていた時代に役畜(えきちく)として飼育されていた種だ。食肉用の動物というのはできるだけたくさん肉を得られる方向に繁殖させていくものだが、日本の牛は働くために飼われていた。筋肉がついていて強靭で、持久力があるのは筋肉にエネルギーを供給する筋肉内脂肪がある、つまり霜降りのおかげなのだ。

霜降りが多いほど耐久性が高くなり、肉も柔らかくなる。19世紀の終わりに四つ肢の動物を食べてもよくなると、神戸ビーフは世界的な名声を得るようになった。牛たちは運動不足の生活で肉が固くならないように日本酒やビールを与えられ、マッサージをしてもらうという噂も広まり、半ば伝説化している。

脂肪は風味を増強させる

脂肪は他の味も強化してくれる。分子の中でも強い香りを発するものは水には溶けにくいが脂肪には非常に溶けやすいからだ。

料理の味を救うために、脂の少ない肉には脂肪が添加されている。ジビエなどの赤肉の場合、薄い脂肪片に太い針を刺してラードを注入しておく。すると調理中に脂肪が溶けだし、柔らかく風味豊かな肉料理に仕上がるのだ。

脂の少ない肉を脂の多い肉で包むレシピもある。たとえば鶏の胸肉を生ハムで巻いた料理は1990年代に人気を博した。腹膜はスウェーデンでは入手しづらいが、ヨーロッパの多くの家庭でミンチ肉やソーセージを腹膜に包んでいる。イギリスのファゴット、フランスのクレピネット、イタリアのフェガテッリなどがそれに当たり、英語では写実的な「ファットネット(脂肪の網)」という名で呼ばれる。レースのような薄い脂肪の層が調理中に溶けて表面が黄金色に焼ける仕組みだ。

フランス風のソースの多くはエマルジョン、つまり普段なら結婚(マリアージュ)することのない2種類の液体を混ぜてつくられる。分離したマヨネーズ、ベアルネーズソース〔バターや卵黄がベースで、エストラゴンの効いたステーキソース〕あるいはオランデーズソースは失敗作だが、あえて分離させる料理文化もある。成分が見た目にも分離しているのはむしろ品質の証で、四川麻辣火鍋のスープはラー油や溶けた牛脂が厚い層になっている。

タイカレーやマレーシアのラクサもココナッツクリームの固体成分が分離する温度まで加熱され、厚い油の層で覆われている。その透明な油の層は均質化したココナッツクリームよりも色や味、香りを効果的に吸収してくれる。

※本記事は、イェンヌ・ダムベリ著(久山葉子訳)『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(新潮選書)を一部抜粋したものです。