昔の天皇は農民の苦労を思って涙していたか――「百人一首」をめぐる論争にアイルランド人翻訳家が出した答え

「百人一首」を暗記している日本人は少なくない。しかし一首一首を味読し、その意味や背景まで深く考えたことがあるという人は意外に少ないのではないか。

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

たとえば巻頭歌で天智天皇は、「わが衣手(ころもで)は露にぬれつつ」と詠んでいるが、袖を濡らしたのは「露」か「涙」のどちらなのか。日本語なら曖昧なままでも構わないが、これを英語に翻訳するとなると何かしらの判断を下さねばならない。

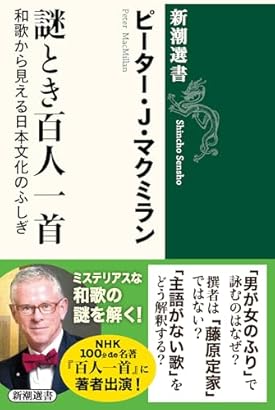

アイルランド出身の詩人で、「百人一首」の英訳で複数の翻訳賞を受賞したピーター・J・マクミランさんも、「露」と訳すか「涙」と訳すか、大いに迷ったという。結果、次のような訳となった。

【歌】

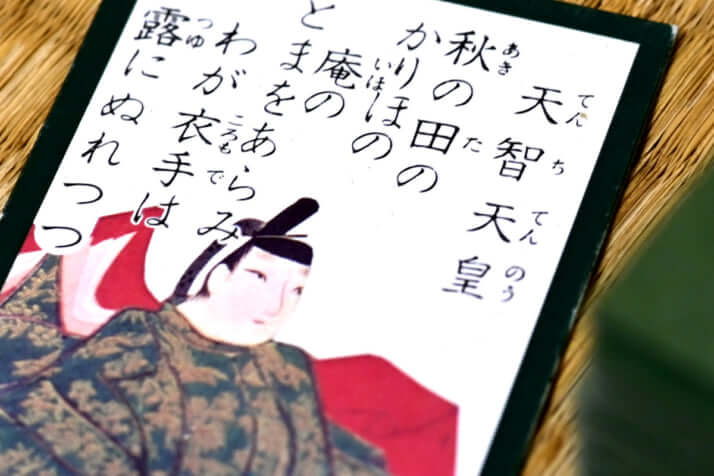

秋の田のかりほのいほのとまをあらみ わが衣手(ころもで)は露にぬれつつ

【現代語訳】

秋の田のほとりの仮の小屋の屋根は、ほんの間に合わせに荒く葺(ふ)いた粗末なものだから、その小屋で番をしている私の袖は、夜露にずっと濡れ続けることだ。

【英訳】

In this makeshift hut

in the autumn field

gaps in the thatch let dewdrops in,

but it is not dew alone

that moistens my sleeves...

なぜこのような英訳をしたのか。その理由について、マクミランさんの新刊『謎とき百人一首 和歌から見える日本文化のふしぎ』(新潮選書)から一部を抜粋して紹介しよう。

***

この歌は、「百人一首」の巻頭歌として古来愛されてきた。ただ、現代語訳で示したような、この歌に描かれた情景を直訳すると、英語の詩としては面白みがなく、もとの和歌の魅力を伝えられない散文的な訳になってしまう。仮にも日本文化を海外に発信しようとしている翻訳者の身としては、この和歌や「百人一首」の魅力を損なうような訳は作れないから、少し工夫をする必要がある。そこで、この歌から涙を連想したいと考えた。

「わが衣手は露にぬれつつ」から、涙を連想できるか―─。平安時代以降の和歌ならば、「袖」と「露」で涙を暗示することが多い。私も、最初に訳した2008年には、涙の意を取っていた。だが実は、江戸時代に賀茂真淵(かものまぶち)が指摘したように、この歌は「万葉集」に収められた作者未詳の歌とよく似ている。一般に「万葉集」の歌では、平安時代の和歌と異なり涙の暗示は取りづらい。そこで2017年に訳し直し、かるたを作った際には、単に「露によって袖が濡(ぬ)れている(let dewdrops in, moistening my sleeves)」とした。そして今、本書の出版にあたって再考し、「露」から涙を連想する当初の英訳に戻した。

というのは、「万葉集」では作者未詳だったこの歌は、「後撰和歌集」では天智天皇の作とされている。その「後撰和歌集」に基づき、「百人一首」はこの歌を選んだらしい。この歌が「百人一首」の巻頭に置かれたのも、平安時代以降の天皇が天智天皇の子孫であることが意識されていたからなのだろう。

また中世に作られた「百人一首」の注釈書も、天皇が農民の労苦を思いやって詠んだという説や、天皇が涙していたという説を提示している。今回は、「百人一首」の歌としての解釈に沿って、天皇が民の苦労を思って涙している歌と解釈してみたい。この方が巻頭歌にふさわしい美しい英訳になると思う。とはいえ涙と断定するのではなく、「袖を濡らすのは露だけではなくて…(but it is not dew alone / that moistens my sleeves...)」と、涙を暗示する訳にしている。

歌を英訳する際、その背景を勉強しなければ適切な訳を作ることはできない。ただ、今回の歌のように、歌が最初に詠まれた時点での解釈と、その後別の文献に収められた際の解釈、さらに「百人一首」の解釈や、それらに対する注釈の解釈が、それぞれの時代ごとに存在する場合がある。

また、その歌の良さを伝えられる英訳を作るためには、「百人一首」研究の通説に従いたくても、そうはできないこともある。異文化の中ではどう受け止められるかという観点も必要になるからだ。そんな解釈の多様性も感じていただきたく、日本語の現代語訳では、涙の意を取らない古代和歌としての解釈を示してみた。

私は常々、翻訳とは完璧な訳を作ることではなく、それを目指す過程だと考えている。ある程度で訳を手放し、また振り返って手を加える。これを繰り返していくことが翻訳なのだ。本書は私にとって3度目の「百人一首」の訳となる。本書を通じて読者の皆さんとともに、訳し方を改めて考えていきたい。