なぜ“男”の“若者”ばかりが軍隊に… 「徴兵制」と「平等」を考える(古市憲寿)

ポーランドが、全成人男性に対する軍事訓練を義務化するというニュースが流れた。かねてから大統領のアンジェイ・ドゥダは軍事タカ派。「強い軍事力なくして国家存立なし」という信念があり、国防予算もGDP比4%まで増額させた。ロシアのウクライナ侵攻以降は、野党も防衛力強化は仕方ないとの立場で、ポーランドの軍事化は進んでいくだろう。

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

そもそもヨーロッパでは2000年前後まで徴兵制を維持する国が多かった。ポーランドの廃止も2009年である。しかも欧米では日本と違い、主にリベラルが徴兵制を支持してきた。志願兵制度だと貧困層が軍隊に行きがちになる。平等という観点からは、全男性が軍隊に行くべきだという理屈である。

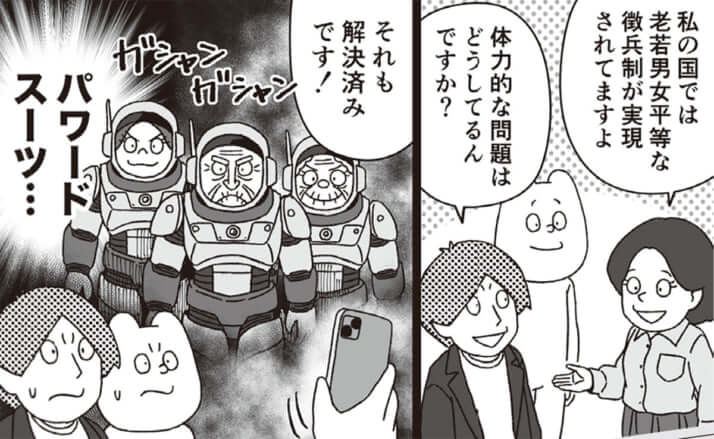

だがこの「平等」理論には大きな欺瞞(ぎまん)があった。「平等」といいながら、性別と世代という観点が抜けていたのだ。なぜ「男」の「若者」ばかりが強制的に軍隊に行かされるのか。

僕がノルウェーに留学して最も驚いたことの一つは、あれだけ男女平等が有名な国にもかかわらず、男性だけが徴兵の対象だったことだ。しかもノルウェーの人々は、そのことにほとんど違和感を抱いていなかった。男女平等に敏感なはずの北欧でさえ「軍人=男」というステレオタイプがあったのだ。さすがに最近のノルウェーでは徴兵対象者を男女としているが、実際に軍隊に行くのは圧倒的に男性が多い。だが不思議なことに、女性軍人を増やそうというクオータ制やアファーマティブアクションの議論は盛り上がらない。

また、徴兵には世代間の不平等といった問題もある。年長世代も徴兵されてきたのだから、世代差別はないという考えもあり得る。だが年長世代は、自分が経験しているがゆえに徴兵に肯定的で、若い世代がいくら徴兵に反対しても、民主主義的な多数決の原理で制度が維持されやすい。

実際、ポーランドを含めて多くの世論調査では、若い世代の方が徴兵制に対しては否定的である。当事者である若者が反対する、命の危険さえある制度に倫理的な問題はないのか。しかも軍隊は時代遅れにならざるを得ない組織だ。戦争が始まれば「働き方改革」なんて言ってられない。インターバル規制で休息中に敵が襲ってくるかもしれない。有事における上官の命令に対し「パワハラ」などと抗弁していられない。

戦争そのものに対する忌避意識が強い日本では、徴兵制が復活する可能性は低いだろう。気がかりなのは日本ではコロナ時代、こぞって若者が悪者として狙い撃ちされたこと。石川県では「『飲食』『若者』感染拡大特別警報」なんてバカなものが発令されたりした。あの異様な雰囲気を振り返るに、有事の際に徴兵を求める議論が起こらないとは限らない。だからこそその時は「平等」という視点を忘れてはならない。後期高齢者も政治家も経営者も徴兵対象になって、はじめて「平等」に近付くというものだ。