身代金だけ奪われて“吉展ちゃん”は見つからず…「戦後最大の誘拐事件」で大失態を演じた警視庁が“東北なまりの男”にたどりついた理由

今年は「昭和100年」とあって、各メディアで様々な企画が展開されている。その中でよく見受けるのが「今では見る事がなくなった“ザ・昭和”」といった特集。赤電話に黒電話、氷屋さん、チンドン屋、駅の改札員……挙げるとキリがないが、刑事ドラマで誘拐事件が起きた際の「逆探知!」も懐かしい。このシステムが導入されることになったきっかけは、実際に起きた身代金目的誘拐事件で、影響は全国に及んだ。昭和38年3月31日に起きた「吉展ちゃん事件」を振り返る(全2回の第1回)。

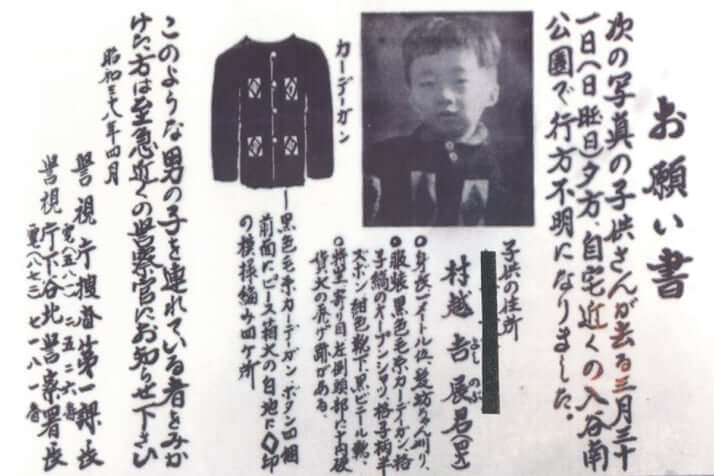

【写真で見る】“戦後最大の誘拐事件”の全貌を記録した当時の写真

事件発生は夕刻

緊急連絡や位置情報の確認に有効なこともあり、早ければ小学生からスマートフォンを買い与えられている令和の子どもたちには、ピンと来ないかもしれない。昭和の子どもは親をはじめ、周囲の大人によく、こう言われたものだ。

「知らない人に声をかけられても、ついて行ってはダメ」

「連れていかれそうになったら、大きな声で助けを呼んで」

「車に気をつけなさい」と同じくらい、子どもにこう言って聞かせるようになったのは「吉展ちゃん事件」の影響も大きいだろう。

昭和38年3月31日。村越吉展ちゃん(当時4)は、同い年の友人と自宅近くにある東京都台東区内の公園へ遊びにいった。午後5時40分ごろ、友人が帰った後は別の友人(8)と遊んでいたが、夕食の時間になっても帰宅しない。心配した母親が同7時30分ごろ、近くの交番に「迷子の扱いはないですか」と尋ねてきた。交番勤務員は近隣の交番にも連絡をとるが、該当はない。

一度は帰った母親だが、40分後、同じ交番に現れ、今度は目に涙を浮かべて言った。

「まだ帰ってこないんです。あの子はいつも6時には一人で家に帰ってきました。こんなことは初めてです。人懐こくて、誰にでも気軽に話しかけて、遊ぶことのできる明るい子なんです」(『吉展ちゃん事件』警視庁捜査第一課員の手記より)

交番からの至急報を受けた下谷北警察署は、警視庁防犯部少年課(当時)に報告するとともに、近隣各所への迷子の手配と、パトカーによる現場付近一帯の捜索を実施したが、吉展ちゃんの発見にはいたらなかった。

翌4月1日、事態を重く見た警視庁捜査第一課は、午後2時に12人の捜査員を下谷北署に応援派遣、現場周辺の聞き込み捜査などに従事させた。その結果、いなくなった日の最後の目撃情報が浮かぶ。前述の8歳の友人と遊んでいた吉展ちゃんは、公園西南部にある道路寄りの共同便所内の水道付近にいたことが分かった。持っていたプラスチック製の大型水鉄砲に水を入れるためだ。

午後6時少し前、そこで年齢30~40歳くらい、身長163センチくらい、やせ形で髪の毛を長く分けて油気なく、薄水色がかった灰色のレインコートを着た男に「ぼうや、すごい鉄砲を持っているなぁ」と声をかけられた。友人はその後に帰宅したため、その後の吉展ちゃんの足取りは不明となる。

翌2日の朝刊で、新聞各紙が事件を報じた。朝日新聞は「坊や、遊びに出たまま」の主見出しの脇に「誘かい? そばに若い男」の小見出しの後で、こう報じている。

〈(現場は)台東区立の小公園で、いつも夕方過ぎまで近所の子どもたちでにぎわい、当時は二十人くらいの子どもが砂場などで遊んでいたが吉展ちゃんとその男に気づいたものはおらず、公園周辺の聞き込みでも二人の目撃者は出なかった。同署ははじめ迷子、あるいは事故ではないかとみて、三十一日夜から一日夕にかけ付近一帯の捜索、聞込みを続けたが、手がかりをつかめないため便所内で吉展ちゃんに話しかけた若い男が誘かいした疑いが強いとして、本格的捜査に乗出したもの〉

[1/3ページ]