万病のもとになる「背骨の不調」の改善法 「背骨は最も老化しやすい」「猫背の人は“お相撲さん”の歩き方を」

「いつもいい姿勢」がいいとも限らない理由

また、猫背だからといって、無理にいわゆる「いい姿勢」を取ろうとするのにも問題があります。なぜなら、普段使っていない筋肉に無理が生じ、痛みや凝りにつながるからです。従って、猫背の方はいきなり「いい姿勢」をし続けるのではなく、「いい姿勢」と「悪い姿勢(猫背)」を一定時間で交互に取り、徐々にいい姿勢の時間を増やしていくように心がけてください。

猫背とは逆に、バレリーナのようにいつもいい姿勢をしている方にも、実は腰痛などを抱えているケースが珍しくありません。いい姿勢で固まってしまい、悪い姿勢を取ることができない。これも背骨の柔軟性が失われてしまっている状態なのです。

他にも、いつも右手でカバンを持っている人や、画面が顔の正面ではなく、やや左右どちらかに寄ってパソコンのキーボードを打っている人も、背骨の健康を損なうリスクが大きい。実際、カバンを普段と逆の手で持つようにしただけで腰痛が軽減したという患者さんもいます。

曲げたら伸ばす、右に傾いたら左にも傾ける。このように常にバランスよく体を動かすことが、背骨の一部に負担がかかるのを避けること、そして荷重と非荷重の繰り返しにもつながるのです。なお、運動の刺激によって体内の水分を流動させれば、脳内の液体(脳脊髄液)も流動し、“脳内の掃除”が促されます。背中の健康を守るための運動による刺激が、脳の健康も守ってくれるのです。

四つのストレッチ

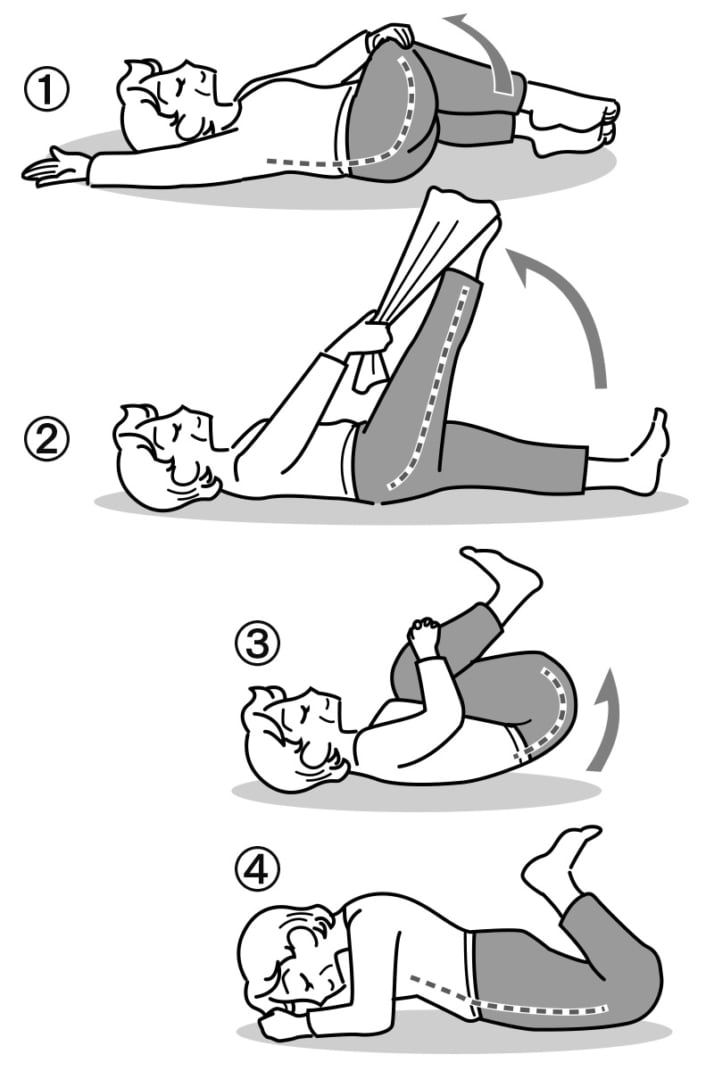

それでは、しなやかな背骨はどうすれば維持・形成できるのでしょうか。私は、そのためのストレッチの基本として、「ねたままストレッチ」を推奨しています。文字通り、ねたままでできることと、四つの動作の頭文字をとって命名したストレッチです。

(1) ねじるストレッチ

肩から膝までの、体の側面の筋肉が柔らかくなり、背骨をねじる際の可動域が広がります。

(2) タオルストレッチ

太ももの裏やふくらはぎの筋肉が柔らかくなり、股関節、膝、足首の可動域が広がります。

(3) まげるストレッチ

腰とお尻の筋肉が柔らかくなり、背骨と股関節が曲がる際の可動域が広がります。

(4) まんがストレッチ

うつ伏せでまんがを読む時のような姿勢を取ることで、お腹と太ももの前の筋肉が柔らかくなり、背骨を反らせる際の可動域が広がります。

いずれも、「10秒間姿勢を保つ×3回」から始めてみてください。

[4/5ページ]