志村けんさんと「たった一度の共演」で教わった「酒の飲み方」 マキタスポーツが振り返る

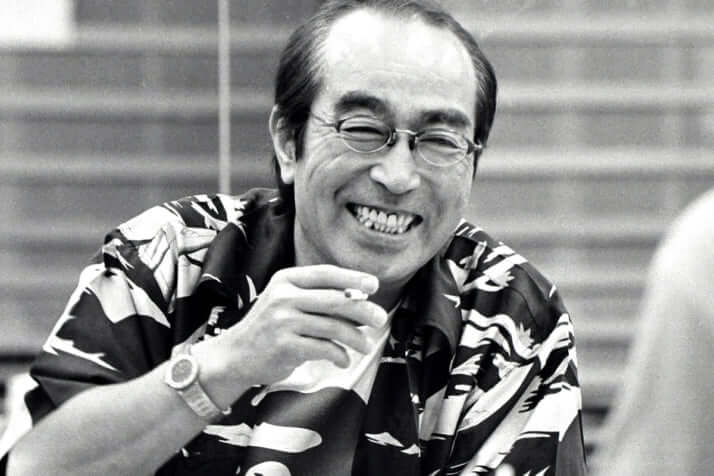

早いもので志村けんさんが亡くなってから5年が経つ(命日は2020年3月29日)。

速報「俳優を辞めて自分の中に穴ができて、それを埋める作業を…」 成宮寛貴が明かす“空白期間” 水谷豊に送った手紙の内容とは【インタビュー】

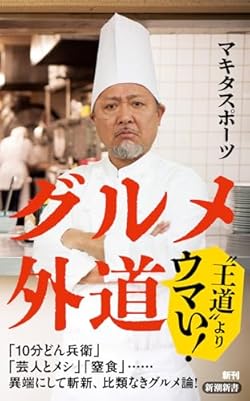

縁のあった多くの人がそれぞれの思い出を語ってきたが、芸人・俳優のマキタスポーツさんは、独自のグルメ論を綴った新著『グルメ外道』(新潮新書)の中で、「たった一度」の共演の時に教わったことを振り返っている。それは「酒の飲み方」――。志村さんの至芸にも通じる酒の味わい方とは? 同書から一部抜粋してご紹介しよう。

ただ酔っ払いたいだけ

なぜ酒を飲むのか――。

そんな本質的なことを考えないまま、日頃から私は酒を飲んでいる。強いて言えば、「酔っ払いたいから」。それが一番しっくりくる。酒の味が好きとか、みなでワイワイとやるのが好きとか、そういうことでもなくである。

「酔っ払いたい」――あゝなんてダメな取り組み方なんだろう。であるからして、若い頃はかなりの失敗をしていた。

だいたいにおいて、意識が無くなるまで飲まないと飲んだ気がしないというのは、はっきり言って病気である。私はつまり“そのようなもの”だった。過去形で語るのは、年を取り、体力が減退して、無理が利かなくなったからである。年は取ってみるものだ。

しかし今でも、ほぼ毎日のように飲む。「じゃあ、治ってないじゃないか!」と思われるだろう。大丈夫、自分なりの「ちょうどいい境界線」を引くことができている。

晩酌でやるのはもっぱらハイボール。ハイボール派になって丸4年が経つ。それまではしばらく「里の曙」や「れんと」などの黒糖焼酎だった。日本酒はどうか。あれは“食べ物”だと考えているので、「酔っ払いたい」にフィットしない。料理に合わせて飲むことはある。あるが、大抵酔いの回りが早いのと、その酔いの質がスピリッツ系(蒸留酒)と明らかに違うのであまり飲まない。

私のハイボール、その流儀

私が現在到達している最良の飲み方はこうだ。

仕事が終わり、家族が寝静まってから、ひとり「お疲れさん」の乾杯をする。

ツマミは電子レンジでチンした温奴(おんやっこ)、もしくは、油揚げに岩下の新生姜を刻んだ物を塗(まぶ)したようなモノでいい。そして、氷を入れたグラスに強い炭酸水を、できるだけ炭酸を飛ばさぬように、あたかも皇室を扱うメディアのように慎重にグラスに注ぎ入れ、そこに廉価なウイスキーを、これまた慎重に優しく、昔遊び人だった紳士が初めてできた娘を扱うように注ぐ。

しばらくは手を加えず、「なすがまま」とする。ゆらゆらと、アルコール成分がグラス内で溶け始める。水分とアルコール分が完全に混ざる前がチャンスだ。刹那、空きっ腹にハイボールを流し込むのである。

喉が内側からしばかれた感じになる。そうなったらようやく“私”の店仕舞い、もう誰の電話にも、LINEにも応えない。

2杯ほど飲むと、胃袋が焼けるようにカーッとなってくる。頭がポーッとなり、目の前にベールのようなものがかかってきたら「酔っ払いたい」は完成だ。炭酸水500ミリリットル2本が目安である。これ以上飲むと翌日に支障が出る。歯を磨き、適当に読書などをして眠りにつく。ちなみに、私は外で飲んで帰ってきても、必ずこの儀式のような飲み方をする。

この飲み方が決して褒められたものじゃないことは知っている。また、酒に詳しい人から見たらいくつか“?”が付くことも想像できる。まず「炭酸水→ウイスキー」という注ぐ順番、そして「混ぜない」のが気になる人がいるだろう。これはある人の影響でそうするようになった。

「混ぜないでくれ」

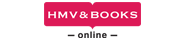

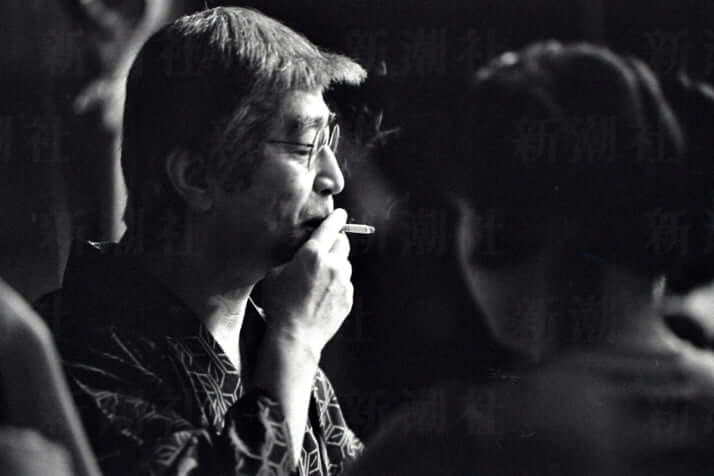

その人とは、志村けんさんである。

一度だけ志村さんと共演した時のこと。打ち上げの席で、さまざまなお話を聞くなかで、芸にもつながる酒の飲み方を教えていただいた。

酒席で私は、志村さんの空いたグラスを見逃してはならないと、神経を研ぎ澄ましていた。……空いた。すぐさま私はそのグラスを手に取り、「お作りします!」と言いながら氷を足し、焼酎を入れ、水を注ぎ、マドラーで混ぜようとしていたその時だった。

「おい、混ぜないでくれ」

きょとんとした。志村さんは続けてこう言うのだった。

「味の変化が良いんだよ。混ぜたら同じになっちゃうだろ」

毎日毎日、儀式のように酒を飲んでいた志村さん。本来は酒に強くないタイプと思われ、それでも痛飲せざるを得ない理由があったのだろう。「最後の喜劇王」として唯一のリラックスタイム、それが酒だったのではないだろうか。

死ぬまで生真面目にコメディを作っていた人が、生真面目に酔うことを探求した結果、水割りの焼酎と水を「混ぜない」という方法にたどり着いた。そのことに私は痺れた。

よくコントで人間のスケベさをスケッチしていたが、志村さんにはもっと本質的な、芸道に一意専心することのスケベさを感じるのだった。また、水割りを混ぜることを拒否するその姿勢は、全てが均質化してしまうことへの批評のようにも思えた。一般化してしまうことに対するクリティカルな警鐘とも言えよう。

「コントはな、練習しちゃダメなんだよ。おまえ、段取りの時の方が良かったぞ。でも、カメラマンの言う通りに動きを固めちゃったろ? おまえの動きにカメラマンを追わせるんだよ、コントはドキュメントなんだから」

その日私は、コントのリハーサルで精一杯面白いことをやろうと演(や)ってみせ、それが上手くいくと、その空気感とは別にある「カメラマンの撮りたい画」に寄せるやり方に演技の方向を変えたのである。

カメラマンは言った。「そういう動きするのね! そしたらこっちから撮った方が面白くなるからセッティング変えるね!」と。そして私はセッティングのチェンジを待った。一見、演者とスタッフの建設的なやりとりだと思うだろう。でも、この段取り変更に20分を費やした。その間に「おもしろの神様」はどこかへ行ってしまったのである。そのことに対する、志村さんのダメ出しなのだった。

酒もコントも、定位にあらず――。

常に「揺れ動いている」ということを言いたかったのだろう。

「面白い」はいつだって不確定で、作り込んでも良い結果は得られない。わかってはいたことだけど、まさか酒の割り方によって、その真理を教えられるとは思ってもいなかった。要は「毎回違う(定位にあらず)」をどう自分で楽しむかということ。私はそう解釈した。それ以来、酒の飲み方は明らかに変わった。

酒は己の一日のピリオド。そもそも人類に与えられた究極のサブスクは「命」であり、死ぬまでの期限付き肝臓ならば使い切った方が良いと考える。

もちろん労りながらではあるけど、「私」が終わるまでこの飲み方を続けようと思う。

志村けんさん、ありがとうございました。

※本記事は、マキタスポーツ『グルメ外道』(新潮新書)の一部を再編集したものです。