「今の中国は毛沢東時代と変わらない」 「ダライ・ラマ」最後の自伝で「習近平」を猛批判 「父親とは贈り物をやり取りしたが、息子は抑圧的」

チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世(以下、ダライ・ラマ)は13日に新著『声なき者のためへの声』(英語版)を出版した。この7月6日で90歳という高齢から考えても最後の自伝となりそうだ。その中で、ダライ・ラマは「死ぬ前に少なくとも1度は中国に戻りたいと思っていたが、その可能性はますます低くなっている」と記し、存命中の中国との和解は不可能との見方を明らかにしている。

ダライ・ラマは90歳の誕生日を迎えたあと、チベット仏教の高僧らとダライ・ラマの後継問題を協議する予定だが、新著のなかで、「私の後継者は自由世界で生まれる」と述べるなど、中国の習近平指導部がダライ・ラマの後継者を勝手に任命することを警戒しており、両者の対立は一層激化するのは確実だ。

【相馬勝/ジャーナリスト】

***

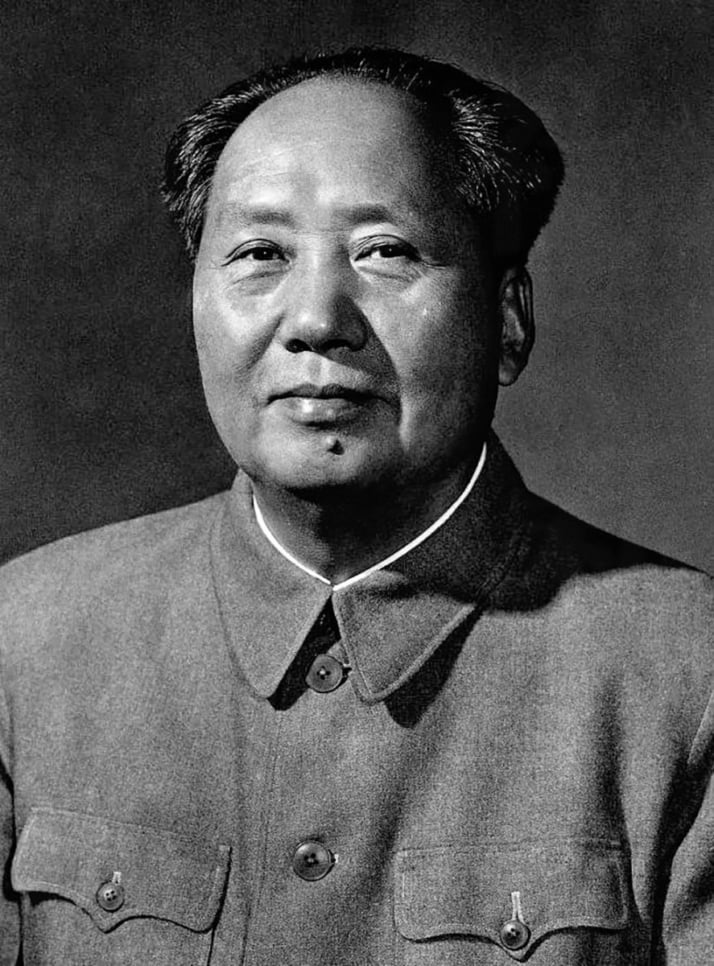

【写真を見る】顔はそっくりだが…「習近平」国家主席と父・ 習仲勲氏

ダライ・ラマはチベット仏教やチベットの文化などに関して数10冊の本を出版しているが、新著は3冊目の自伝で、1949年からこれまで70年以上に及ぶ中国共産党政権とのチベットをめぐる交渉や論争などを初めて詳しく書き表している。

ダライ・ラマは1935年に生まれた。1949年の中華人民共和国成立後、毛沢東、周恩来と親密な関係を保ったが、1959年、ダライ・ラマが24歳の時、中国人民解放軍がチベット族の居住区であるチベット(現在のチベット自治区)を武力制圧したことで、少数の側近とともにインドに逃れた後、これまで65年間も亡命生活を続けている。

この間、ダライ・ラマ側は毛沢東や周恩来、胡耀邦、趙紫陽、胡錦濤、習近平ら中国の最高指導部との間で、公式、あるいは非公式に交渉を続けてきたが、いまだに「故郷のチベットは抑圧的な共産主義中国支配の支配下にある」と書き、チベット人の自由を求める運動は彼の死後でも「何があっても」続くなどと訴えている。

父親とは親密な関係

ダライ・ラマは「チベット人が自分たちの故郷の守護者となる権利を無期限に否定することはできず、また、彼らの自由への願望が抑圧によって永遠に押しつぶされることもできない」と述べたうえで「私たちが歴史から知っている明確な教訓の一つは、人々を永久に不幸にしておくと、安定した社会はあり得ないということだ」と指摘して、チベット人の中国共産党との闘争は今後も続いていくと断言している。

筆者はダライ・ラマがノーベル平和賞を受賞した直後の1989年10月、インド北部ダラムサラの仮宮殿で彼に単独インタビューをして以来、ダラムサラで3回、ダライ・ラマが来日した際を含めると、全部で10回以上も単独インタビューを重ねてきたが、ダライ・ラマの現在の中国の最高指導者、習近平国家主席に関する見方は厳しいと言わざるを得ない。

「習氏の父親(習仲勲氏=中国副首相などを歴任)とは何回も会い、贈り物などのやり取りをし、親密な関係を築いたが、いまの習近平の統治を振り返ると、中国は個人の自由と日常生活に関して毛沢東時代の抑圧的な政策に戻ったように見える。それは最先端のデジタル監視技術を駆使して実行に移されている」

ダライ・ラマはこう新著で、習氏について厳しく批判している。

[1/3ページ]