「京都人は和食にうるさい」は本当なのか? 実は意外と新しい「京料理」の伝統

ユネスコの無形文化遺産して認められた日本を代表する食文化「和食」。その聖地とも言うべき京都に生まれ育った人気小説家・澤田瞳子さんは東京の知人から「あなたを和食には誘いづらい」と言われ、驚いたという。

速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」

速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開

なぜ京都は「和食の都」で、京都人は「和食に特化したグルメ」「だしのきいた薄味が好き」と思われがちなのか。澤田さんが京都の身近な歴史を追ったエッセイ集『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』より、その一部をご紹介しよう。

***

仕事で上京すると時折、編集者さんや作家仲間に誘われて食事に行く。東京にはまったく詳しくないので、わたしはただ連れて行ってもらうばかり。一人だとその辺の定食屋で丼飯をかっ込んでホテルに帰るだけなので、一緒にご飯を食べてくれる方がいるのはありがたい。

先日、ある同業者から、「今日は和食に付き合ってもらっていい? 知り合いがお店を開いたから、顔を出したくて」と言われた。

「京都暮らしの澤田さんを和食に誘うのは、申し訳ないというか、正直、ちょっと怖いけど。ほら、京都の人って和食に詳しいだろうし」

え? と文字通り、眼が点になった。言われて思い返せば、わたしは東京で和食店に誘われたことが皆無に近い。確かに、洋食や中華によく行くなあとは思っていたのだ。それはてっきり、ご一緒する方々のお好みとばかり信じていたのだけど。

「いや、京都で生活していても、料理屋に毎日行っているわけじゃないから……」

「でも京都と言えば和食じゃない? やっぱり、澤田さんは和食に誘いづらいよ」

ううむ、なるほど。京都=古都とのイメージが普遍化しているためだろうか。京都の人間はどうも普段から、「京都っぽい」食事しかしていない印象を持たれているようだ。

数年前の話になるが、九州を訪れた折、現地の知人にせがんで、ある久留米ラーメンの店に連れて行ってもらった。そこは濃厚豚骨が特徴の久留米ラーメンの中でも、ひときわ味が濃いとされる一軒。わたしはその店を取り上げたドキュメンタリー番組を見て以来、ぜひ一度訪れたいと思っていたのだ。ところが同行の知人はずっと、「本当にいいの? 豚骨ラーメンだよ?」「京都と言えば薄味じゃない。澤田さん、本当に食べられる?」と繰り返し聞いていた。

いやいや、侮るなかれ。京都のラーメンには様々な系統があるが、その一部はいわゆる「和風」とは程遠い濃厚なもの。そもそも京都には濃い味付けの食べ物が多い。また、パンや牛肉の世帯あたり消費量は全国トップクラスだし、長らく市民に愛されている洋食屋も数多い。それにもかかわらず京都=薄味、和食というイメージが定着しているのは、それだけ京都が和食の街と認識されているためだろう。

しかし京都が和食の代表的な土地となったのは、実はごく最近。かつての京都の食べ物は、意外にも関東人にはあまり好まれていなかった。

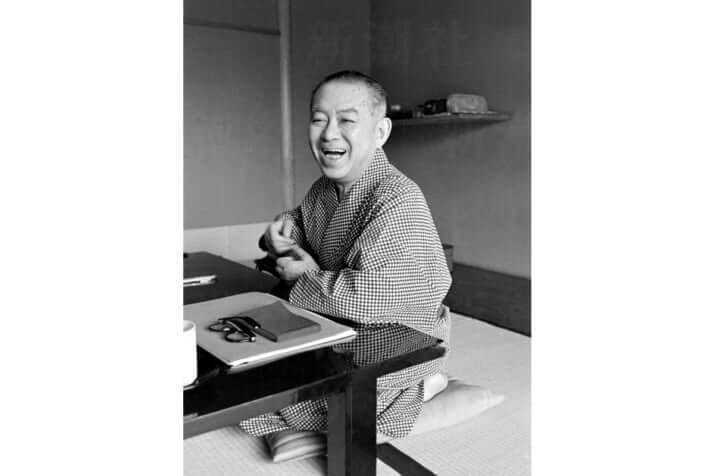

明治末から昭和にかけて活躍した作家・谷崎潤一郎は、東京生まれの東京育ち。それでいて京都に居を構えた時期も長く、後に「私は京の生れではないけれども京好きの点では京都人に劣らない」(「『潺湲亭〈せんかんてい〉』のことその他」)と随筆に記したほどの人物だ。ただ少なくとも明治45年(1912)に初めて京都を訪れた際、谷崎は京都の食事を美味しいものと感じなかったらしい。

「京都の食物は、淡白で水ッぽくて、東京人の口には合ひさうもない」(「朱雀日記」)と酷評している。いわく、醤油の味が違う、鰻や寿司、蕎麦などははるかに東京に劣る、海の魚は種類が少なくてしかも品質が悪い、と言いたい放題。もっとも谷崎はこの後、京都にどっぷり浸かり、『細雪』では京懐石の名店を何度も登場させるが、京都に慣れぬ時期の谷崎が、この地の料理を「東京人の口には合わない」と言い放った点は興味深い。

遡れば江戸期の戯作者・滝沢馬琴は紀行文『羇旅漫録(きりょまんろく)』で、京都の駄目な点に「人気の吝嗇(りんしょく)、料理、舟便り」を挙げ、やはり料理がまずいと貶(けな)している。彼によれば、京の魚は川魚が中心で、日本海・大阪・滋賀から来る品もあるが、夏は腐ってしまうし、鰻や鱧(はも)は江戸前に劣る。鮎などは岐阜のものを食べてしまうと味わいはない。白味噌なる味噌を田楽などにも使うのが美味しくない。京の美味は麩、湯葉、芋、水菜、うどんだけ。それら以外は江戸人の口に合わないそうだ。

馬琴がわずかに美味しいと褒めているのが、「水ッぽ」そうな品ばかりなのは面白いが、いずれにしても京都の料理は長らく、万人に尊ばれるものではなかった。

ところで今日、京都関連の書籍を繙(ひもと)くと、「京料理」という言葉が頻繁に目につく。ただこの語が一般に広まったのは、有賀健氏の『京都』(新潮選書)によればごく近年のこと。ならば戦前はと史料を繰ると、京都の料理は東京風の料理、つまり「東京料理」と対比して、「西京料理」と称されることが多かった。そしてその内容はやはり川魚類が主流だったらしく、たとえば大正12年(1923)刊行のレシピ本『割烹秘典』には、西京料理の例として鮎と瓜の膾や鰉(ひがい)という川魚のつけ焼きなどが載っている。

そんな京都の料理が今日の形に変化した要因は、高度成長期以降の冷蔵技術の発達や交通網の拡大により、使い得る食材の幅が格段に広がったことが大きい。さらに第2次世界大戦後、京都が日本の伝統が残る土地として称賛され、この地を訪れる旅客が急増した事実も背景として見逃すべきではないだろう。人が訪れれば、それを相手に料理を供する店も増える。「東京人の口には合ひさうもない」とされた料理は時代の要請の中で、伝統を代表する品への大転換を求められたといえるだろう。

実のところ明治・大正期の京都の史料からは、鯰(なまず)や泥鰌(どじょう)、鮎、鼈(すっぽん)などの川魚類専門料理店が京都に多く存在していたと分かるのだが、これらの大半はすでに姿を消し、代わってこの街ではいま、会席料理をベースにした「京料理」の店が軒を連ねている。いや、京都だけではない。かつて西京料理の対義語であった東京料理は、関東大震災後に勢いを失い、その言葉自体が何を指すか、すでに分からない。加えて西京料理もまた今日の京料理と異なるものとすれば、我々が常識と思っているものはどこから来たのか、伝統とは何かをつくづく考えさせられる。

※本記事は、澤田瞳子『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』(新潮選書)を再編集したものです。