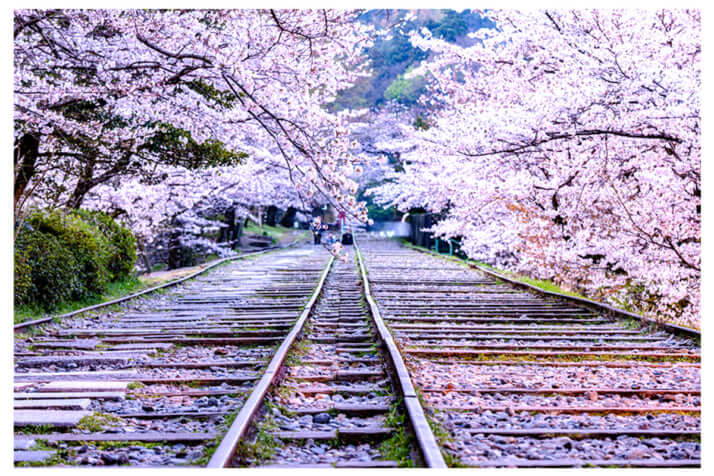

京都屈指のお花見スポットに咲く「象の鼻の形をした桜」に見る、京都と桜と象の意外な歴史

桜の開花予想に合わせて京都旅行を計画している向きも多いだろう。様々な桜を一度に楽しめるのが市内北区にある平野神社。ソメイヨシノだけでなく、早咲きの「魁(さきがけ)桜」を皮切りに、色も形も多様な桜を1カ月以上にわたって楽しむことができる。

速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」

速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開

ここに咲く、象の鼻の形をした珍しい「普賢象(ふげんぞう)桜」に注目したのが京都生まれ京都育ちの人気小説家・澤田瞳子さん。京都人の身近な歴史を掘り起こしたエッセイ集『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』で、京都・桜・象の意外な関係をつづっている。その一部を編集してご紹介しよう。

***

各地で桜が咲き始めると京都には俄然、春の観光シーズンがやってくる。賑わいの季節の訪れだ。賑わいと言えば、新型コロナ感染症流行で棚上げされていたオーバーツーリズム問題が、近年、大きく再燃しつつある。わたしも最近はあちこちで、「京都では観光シーズンはバスに乗れないことがあるんでしょう。大変ですね」と言われる。しかし、わたしはここで声を大にして言いたい。

京都市民がバスに乗れないのは、決して今に始まった話ではない。ただかつてはSNSもなく、そういった混雑が一般に知られることも稀だった。観光活性化に伴う生活の不便なぞ、市民はとうに慣れっこと言ってもいい。

一方で最近、変わったこともある。たとえばかつて観光客は、主に有名社寺・観光スポットに出かけるものだった。それが近年はSNS情報を頼りに、市民しか知らなかった小さな神社や公園などに足を運ぶ人が増えている。実はわたしの仕事場の近くには、参道に鳥居と桜が並ぶ稲荷社がある。近所の小学生の通学路や犬を飼っている方々の散歩道として親しまれていたこの小道は近年、インスタグラムやYouTubeで大人気の桜スポットに大化けしてしまっている。桜と赤い鳥居という組み合わせが、喜ばれているらしい。有名観光地からは少々遠く、わたしが小学生時代には変質者が出没することで有名だった場所なのだけど。いやはや、変われば変わるものだ。

それにしても桜といえば、我々はすぐにソメイヨシノを思い浮かべる。だが桜は古くから様々な園芸種が開発され、現在は600種類以上の品種がある。金閣寺にほど近い平野神社は、平安時代中期の帝・花山(かざん)天皇が桜を手植えしたと言われる桜の名所。この境内では現在、約60種類の桜を見比べることができる。

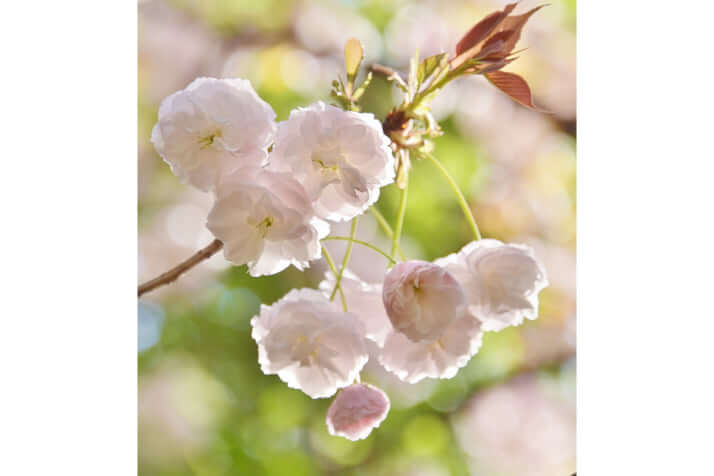

白妙、衣笠、平野夕日……名だけでも美しい桜に混じって、「普賢象」という品種がある。2本の雌(め)しべがひょろりと長く伸びた様が、慈悲と理知の仏・普賢菩薩が乗る白象の鼻に似ていることからそう名付けられたとの説がある桜だ。

普賢象桜は今でこそ京都の各地で見られるが、室町時代には平野神社から東に15分ほど歩いたところにある引接寺(いんじょうじ・千本閻魔堂〈せんぼんえんまどう〉)の名物とされていた。相国寺の禅僧・横川景三(おうせんけいざん)は、応仁文明の乱の間、見物ができなかった引接寺の普賢象桜に会えた喜びを、わざわざ漢詩に詠んでいるほどだ。

普賢菩薩が象に乗っていることは、仏教が広く信じられていた当時はよく知られていた。ゆえに仏像・仏画に、象が描かれることも多かった。ならば室町時代の人々は、花が象の鼻に似ていると言われて、寺院で得た知見をもとに納得したのだろうか。史料を見ると、そうばかりとも言い切れない。

横川景三が生まれる21年前の夏、象や孔雀、鸚鵡(おうむ)といった珍獣を積んだ南蛮船が、現在の福井県小浜市の海岸に漂着した。スマトラ島付近からきたとの説もあるこの船の頭目は、船内の珍獣を日本国王――つまり4代室町将軍・足利義持(よしもち)に献上して帰国した。その一頭、白象ならぬ黒象だったと思しき象は、日本に初めてもたらされた生きた象。翌月には早くも都に送られた模様だが、京都でどんな暮らしをしていたのかは記録がない。ただ、李氏朝鮮王朝の正史『朝鮮王朝実録』には、その3年後、足利義持が朝鮮の皇帝・太宗に象を贈ったと記されている。当時の日本に複数の象がいたわけがなく、南蛮船が運んできた象が贈答品として使いまわされたらしい。

なにせ経典にもしばしば登場する象の初来日だ。記録には残っていないが、日本にいた3年間には身分の高い人々や僧侶の観覧に供されたと推測するのが自然だろう。普賢象桜の名前は黒象来日以前から使われていたが、この象の訪れ以降は「象の鼻のような」という表現は京都の人々に実感を伴って受け止められたに違いない。その後も長く口伝えに、象の鼻の形が語り継がれていたのかも……と想像してしまう。

ところで象を献上され、また贈答品に用いた足利義持の父・義満は、能楽の大成者・世阿弥を支援したことで知られている。世阿弥は父・観阿弥が作った能に手を入れ、より完成度を高めているが、その中に「江口(えぐち)」という曲がある。現在の大阪市東淀川区近辺に暮らしていた遊女の霊が、旅の僧に世の無常を語り、遊女とは歌舞の仏にして普賢菩薩の化身だと告げて消えるというストーリーだ。この遊女は存命中、西行法師と歌をやりとりした奥ゆかしい女と設定されており、江戸中期の狂歌師・浜辺黒人(はまべのくろひと)は「江口」を下敷きに、「西行の おめにかけたき 普賢象 はなの中より はでな道中」という一首を詠んでいる。

西行法師といえば桜を愛し、「願わくば 花の下にて 春死なむ……」と詠んだほどの人物。そんな西行に、ぜひ江口の遊女にちなむ普賢象桜を見せたい――という意味の狂歌だが、確かに花弁が多くぽってりした美しいあの花を見たなら、西行はどんな歌を詠んだことか。わたしもまた、知りたいと思う。

※本記事は、澤田瞳子『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』(新潮選書)を再編集したものです。