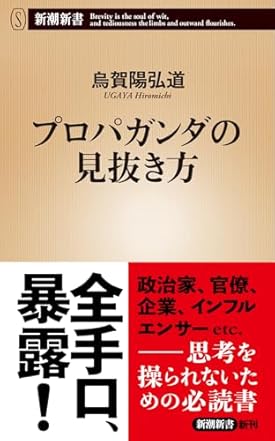

「感動の物語」「繰り返しメッセージ」には要注意! プロパガンダを見抜くために知っておきたいテクニック

ロシア、ウクライナ、アメリカが事を有利に運ぶためにプロパガンダ合戦を行っているというのは言うまでもない。トランプ米大統領がロシアのプロパガンダをうのみにしているというのもよく指摘されるところだ。「ゼレンスキー大統領の支持率は4%だ」といった発言は、確かにロシア側の情報を基にしている可能性が高い。

速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」

速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開

プロパガンダを巧みに行ったナチスの影響もあり、プロパガンダという言葉にはネガティブな印象がつきまとうが、それを発信すること自体は、悪いことでも何でもない。『プロパガンダの見抜き方』(烏賀陽弘道・著)には、プロパガンダの大まかな定義として以下のように説明が書かれている。

・プロパガンダとは、発信者が多数の受信者に向けて、明確な意図・目的を持って発信する情報を指す。

・伝達手段にはマスメディアが用いられる。

・その意図・目的とは「情報の受け手の思考や感情、行動を発信者にとって好ましいように誘導・変更する」ことである。

・その意図・目的は表面からは隠されていることが多い。

・従って、その意図・目的を知らないままに情報を受け取り、処理をすると、自覚しないうちに、発信者の思うように思考や行動を誘導される可能性がある。

・発信者は政府・企業が主であるが、SNSの普及した今日では個人であることが増えた。

この定義に基づけば、世界中のあらゆる国、企業はもちろん個人ですらプロパガンダを発信していることになる。その中には純粋な気持ちから人々に知ってほしいという動機のもと発信されているものも少なくない。

たとえばウクライナやガザで罪のない人たちが殺されている、といった情報はその一つだろう。

他方、上にある「情報の受け手の思考や感情」を「誘導・変更」するために意識的にある種のトリックにも近いテクニックを用いた情報が発信されることも多い。戦時中の日本における大本営発表、近年のロシア発の多くの情報はそれに該当するだろう。

『プロパガンダの見抜き方』には、それらの「手口」がいくつも紹介されている。いずれも最近の事例がすぐに連想できるものばかりだ。烏賀陽氏にいくつかピックアップして解説をしてもらおう。

人は物語を求める

烏賀陽氏が最初に挙げる「定石」は、「物語性を持たせる」である。人の心を動かすのに物語が有効であるのは誰しもが知るところだろう。単なる「塩」よりも「職人が3年間かけて作り出した塩」のほうを有難く感じるのは、そこに物語があるからだ。

当然、プロパガンダを効果的にする際、物語は有効なのだ。烏賀陽氏は言う。

「人間には本能的に物語を求める性質があります。現実は複雑であいまいなものですが、物語にすることで多数が納得しやすくなる。

本の中では、北京五輪(2008年)と東京五輪(2021年)で両国政府からよく似た物語が提示されたケースを紹介しました。中国では五輪の前に四川大震災が起きました。また東京五輪を『復興五輪』と日本政府が決めたのは東日本大震災の4年後。

いずれの五輪でも、身近な子どもを失った方が聖火ランナーとして走るという感動的な物語が新聞記事となっています。死者への哀悼、復興への願いなど、ランナーの方たちの気持ちは純粋なものでしょうが、彼らを選んだのはどちらも行政側です。

たとえ五輪にポジティブな感情を持っていない人でも、こうしたランナーに対して批判的な物言いはしづらい。つまり、ここでの哀悼や復興を巡る物語は、五輪への否定的な意見を抑え込むのに有効に働くのです。

余談ながら、もともと五輪にはなかった聖火リレーというイベントを最初に始めたのはナチス・ドイツ、1936年のベルリン大会です」(烏賀陽氏)

シンプルにしたメッセージを反復

商品名を連呼するCMが絶えないのは、反復による効果が侮れないからである。当然、これもまたプロパガンダには有効だ。烏賀陽氏は定石として「極限までシンプルにしたメッセージの反復」を挙げている。

このテクニックが用いられた結果、国の方向性まで決められたケースもあるというのだ。

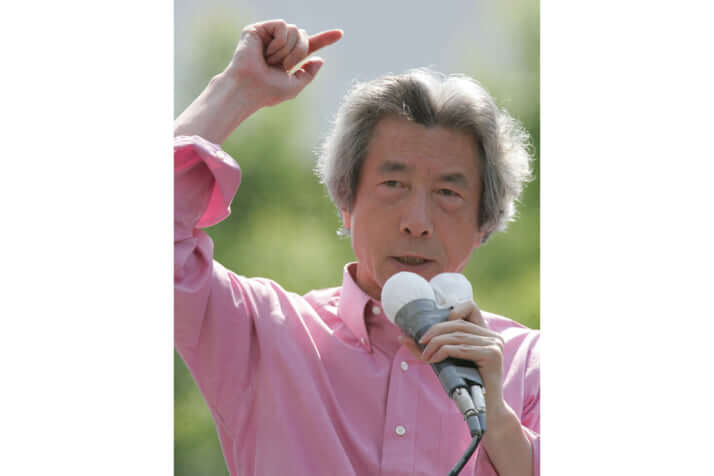

「戦後日本の政治プロパガンダで最も成功したものは小泉純一郎首相の『郵政民営化こそ、すべての改革の本丸』というものだったと私は見ています。なぜ民営化が改革の本丸で、なぜそれをやれば日本が良くなるのか、実はよくわからないまま、多くの国民が信じてしまいました。これは、このシンプルなメッセージが繰り返されたからでしょう。

言うまでもなく、与野党問わず政治は常にこの手法を用います。

『コンクリートから人へ』『政権交代こそ最大の政治改革』『国民のための政治』『悪夢の民主党政権』などなど、政党や政治家からは常に思惑のあるスローガンやフレーズが発されます。もちろんその中身は玉石混交でしょうが、個人的にはあまりにわかりやすいメッセージが繰り返される場合は、ホンマかいなと疑っていいのではと思います。現実が複雑である以上、解決策もそんなにシンプルかつ万能なものなどないというのが常識ではないでしょうか」(同)

フェイクもまた有効である

ここまでに挙げたプロパガンダで広めた情報はフェイクではない。聖火ランナーの人たちの走る動機にウソ偽りはない。また少なくとも小泉首相自身は、郵政民営化の意義を本気で確信していたとみられる(それが客観的に正しいかは別の問題)。

一方、プロパガンダを発信する側が、確信的にフェイク情報を用いるケースも珍しくない。民主主義国家ではあまり露骨にやるとすぐにメディアや国民から指摘が入るが、独裁国家ではやりやすい。

ウクライナへの侵略以降、ロシアが発信している情報にはかなりのフェイクが含まれているとされる。それでもやり続けるのは、「自らに有利な認識を広めるためにはフェイクでも構わない」という定石があるからだ、と烏賀陽氏は指摘する。

さすがに誰が聞いてもウソとしか思えない情報、例えば「ゼレンスキー大統領は宇宙人に操られている」の類いならば効果は期待できない。しかし、一部に事実を交ぜながらのフェイク情報は有効に機能するという。

「2023年3月、ロシアのプーチン大統領がウクライナのマリウポリを訪問した様子が、ロシアの国営放送でニュースとして流れました。プーチン大統領がマリウポリを訪問したこと自体はファクトでしょう。しかし、それを伝える映像その他情報はすべてロシアにとって都合の良いものに改変されていました。

つまり、このニュース全体が、計算されつくしたプロパガンダとなっていたのです。例えばマリウポリ市民、つまりウクライナ市民がプーチン大統領の訪問を歓迎し、握手を求めるシーンが流れます。それが本当の市民かどうか、見る側にはわかりません。

またニュースにはもっぱら『復興』した街の施設、住宅、公園などが映し出されています。ロシア軍が爆撃で破壊した劇場ですら、再建されています。その客席でプーチン大統領がくつろいだ様が流されました。ニュース内では破壊された建物は一切映らないのです。

もちろんこうした伝え方に懐疑心を持つ視聴者もいるでしょうが、少しでも受け手の認識や思考を自分たちの都合の良いように誘導できれば、ロシアとしては成功なのです」(同)

これら定石はいずれも昔から用いられているテクニックであるが、それがかなり効果的なのは、ウクライナにまつわるトランプ大統領の言動から明らかかもしれない。ゼレンスキー大統領の支持率は、ウクライナのキーウ国際社会学研究所によれば、トランプ大統領との会談前でも57%で、会談後は67%に伸びたという。もちろんこれもまた、純粋な第三者による調査結果ではなく、あくまでもウクライナ側のプロパガンダの一種であることは頭の片隅に置いておく必要があるのだろう。4%は低過ぎるとはいえ、67%が高過ぎる可能性はあるのだ。どちらも一種の「政府発」情報である以上、疑う必要がある。

受け手側は常に複数の情報を基に自分なりの結論を導かなければならない。

「国家や企業に加え、SNSの発達によって個人もまたプロパガンダの有力な発信者となった現代とは、プロパガンダが津波のように押し寄せる時代だといえます。しかし世界の50億人がSNSを使うという現実をゼロにリセットすることは不可能でしょう。

それだけに常に情報を疑う姿勢が求められます。マユツバ思考で情報を見る習慣を持たないと、情報の海で溺れてしまうことになるのです」(同)