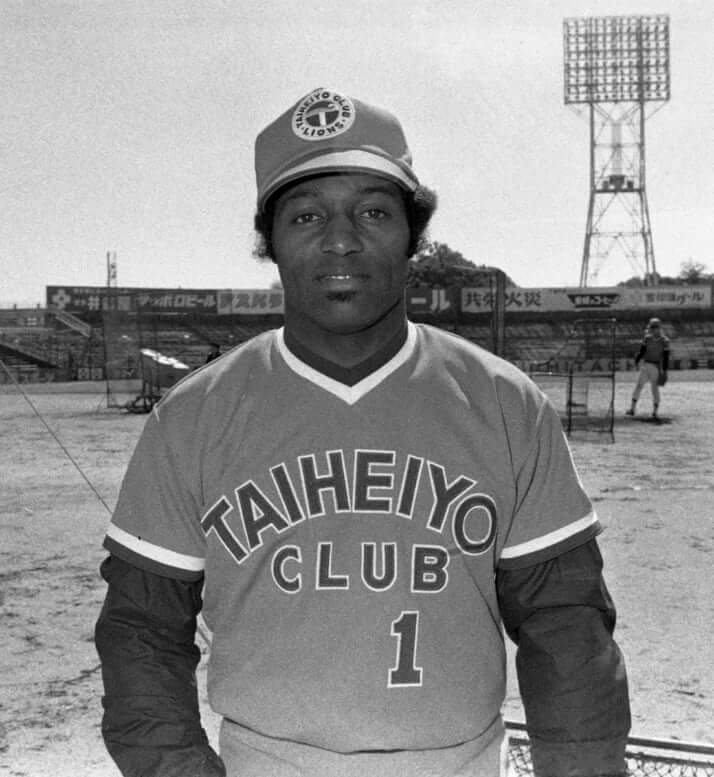

“パワーと乱闘”で日本球界に新しい風 「ビュフォード」が貫いたアグレッシブな野球(小林信也)

ドン・ビュフォードは、1969年ワールドシリーズ第1戦で史上初の先頭打者ホームランを打った。それほどの実績を持つ現役大リーガーが73年、太平洋クラブ・ライオンズに入団した。経営母体が変わって1年目。契約金は破格の8万ドル(2216万円)。「1000万円プレーヤー」が高給取りの証しだった頃、ビュフォードへの期待の高さが分かる。

【貴重写真】ビュフォードが金田監督に襲いかかって…「乱闘事件」実際のようす

鳴り物入りでの入団には背景がある。71年秋にオリオールズが来日した際、「抜群の選球眼を誇る核弾頭」「オリオールズ史上最高の1番打者」と読売新聞で紹介され、日米野球でも大活躍した。

ビュフォードは開幕戦から派手なのろしを上げた。平和台球場でのロッテ戦、村田兆治からサヨナラ本塁打を放ち、新生・太平洋クラブに初勝利をもたらした。ホワイトソックス、オリオールズで各5年。計10年で93本塁打、1203安打。オリオールズでリーグ3連覇とワールドシリーズ制覇に貢献した実績を一発で証明してみせた。

さらに日本のファンの度肝を抜く出来事があった。4月29日の日拓戦(後楽園球場)、ビュフォードは高橋直樹と金田留広から2本のホームランを打った。そのうち1本は、バットを真っ二つに折られながらライトスタンドに運んだ、信じられない一打だった。

その時の写真を鮮烈に覚えている。左打席に入ったビュフォードが鋭いインパクトで打球を捉えた直後、彼の両手はがっちりとバットを握っているが、バットはそのすぐ上の部分からちぎれ飛び、宙に舞っている。周辺に小さな木片が乱れ飛んでいた記憶があるのは、もしかしたら衝撃的な印象が描き出した空想かもしれない。とにかく、バットを折られながら全く打ち取られた感じがしない力強い姿。そして打球はスタンドへ飛び込んだ。一本のホームランは日本球界を変えるほどのインパクトがあった。

当時は王貞治の全盛時代。12年連続本塁打王、通算本塁打も530本を超えていた。だが、柵越えを連発する王の「長打力の源は素振りだ」とされた。筋トレではなかった。合気道を採り入れた荒川博コーチ直伝の「間」や「呼吸」こそが王のホームランを生む。そういう発想が野球界を支配していたから、黒船ビュフォードの筋力パワーは理屈抜きの衝撃だった。

“筋トレ”に拍車

ビュフォードの身長は公称175センチ。一緒に並べばたいていの日本選手より小さい。実際は172センチ程度だったといわれる。それでもパワーは桁外れに感じられた。パワーの秘密を聞かれて、彼は答えた。

「ウエイトトレーニングで手首を鍛え、重いバットで素振りして鍛えた」

その前後から、筋トレが日本スポーツ界で注目されるようになっていた。ビュフォードの出現はその流れに拍車をかけた。

私自身、それから4年後、ビュフォードの伝説的な写真に解説を加える形で、いかに筋トレが重要かを説く原稿を依頼されて書いた記憶がある。

ビュフォードは73年こそ打率.242にとどまったが、74年は.330、張本勲と首位打者を争い、ベストナインに選ばれた。75年にもリーグ3位の年間140安打を記録した。

ビュフォードの名を聞いて、古くからの野球ファンが思い出すのは、〈ロッテ金田正一監督との乱闘〉だろう。この頃、ロッテと太平洋クラブの対戦は遺恨試合の様相を呈していた。

[1/2ページ]