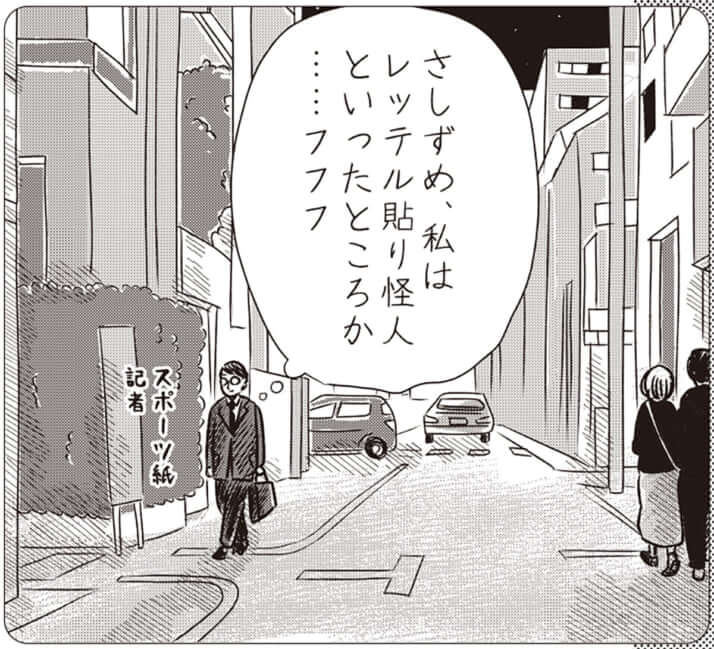

「カリブの怪人」に「高い身体能力」 スポーツ紙でよく見るステレオタイプな“定型句”(中川淳一郎)

球春到来。プロ野球もキャンプ入りし、関連する記事は百花繚乱。そんな中で「まだその言葉使っておるのか!」と驚いた例が一つありました。それは「カリブの怪人」。スポーツ報知電子版は、阪神の新戦力・ドミニカ共和国出身のラモン・ヘルナンデスについてこう書きました。

速報農水省の「コメ不足」説明は「ウソ」ばかり! 買い占めや転売のせいではないという重大な指摘

速報「大変お尋ねしづらい事柄ではありますが…」 悠仁さまの成年会見で記者が「質問せざるを得ないこと」とは

〈まさにカリブの怪人だ。34スイングで13発。最大5連発で、推定飛距離130メートル弾もあった。三塁を主戦場に一塁、外野も守れるドミニカンが、圧倒的なパワーを見せつけた〉

なんでカリブ海周辺のパワーヒッターのことは「カリブの怪人」って言うんですか? 松井秀喜氏は「北陸の怪人」ですか? ヤクルトの村上宗隆は「熊本の怪人」ですか? 「火の国の怪人」はカッコいいな。

過去、ソフトバンクなどに在籍したフリオ・ズレータ氏が「パナマの怪人」と呼ばれました。日本ハム在籍4年間で155本の本塁打を放ったトニー・ソレイタ氏は「サモアの怪人」です。

このように「怪人」は中米やオセアニア出身の長距離打者に対しては使われる言葉なわけですが、欧米の白人選手には使われない。

サッカーではアフリカのリベリア出身、1995年のバロンドール受賞者で、去年まで同国大統領だったジョージ・ウェア氏が「リベリアの怪人」と呼ばれました。ウィキペディアの記述はこうです。

〈驚異的な身体能力を誇り、「リベリアの怪人」と呼ばれた〉

コレなんですよ! 黒人の場合は「高い身体能力」という定型句が存在する。サッカーW杯で日本代表は2010年にカメルーンと、2014年にコートジボワールと、2018年はセネガルと予選リーグでぶつかりましたが、戦前の解説ではほぼ必ず「高い身体能力のカメルーンの選手を日本の組織力でいかに封じ込めるかがカギですね」みたいに言われる。

これって完全に「黒人=足が速くてジャンプ力があって体が強い」というステレオタイプ。もしかしたら陸上の短距離走やマラソンで黒人選手が強いからかもしれませんが。一方、日本は「組織力と戦略的な賢さで身体能力を補う」というステレオタイプがある。

さらに中南米のサッカーは「ラテン気質の個人技重視」だし、イタリアは「堅実な守備でカテナチオ(鍵)と呼ばれる」となる。いやいや、イタリア代表のデル・ピエロやトッティ、バッジョなど「ファンタジスタ」とか呼ばれる選手が大勢輩出しているじゃありませんか!

それは「県民性」とかにも現れます。大阪人はノリが良くすぐにボケる。東北人は我慢強く真面目に仕事する。これって吉本新喜劇と宮沢賢治がそうだったってだけじゃないの?

とまぁ、「呼称」と「レッテル」について見てきましたが、キャンプ記事で私の目を引いたのが中日スポーツ電子版のこの記事。

〈巨人の宮崎キャンプが新加入の田中将大投手で大フィーバーとなった〉

現在51歳の私からしても「フィーバー」という言葉は社会人になった時すでに死語でした。記事を書いた記者は多分若いでしょう。それが「フィーバー」を使う! スポーツ紙のオッサン文化が廃れていないことにホッとしたのでした。