望月記者モデルの映画と「反自民」プロパガンダの関係性を読む

東京新聞の望月衣塑子氏がモデルであり原案となった本の著者である映画「新聞記者」。

日本アカデミー賞も受賞したこの作品を公開直後に見に行ったフリージャーナリストの烏賀陽弘道氏は、いくつかの点で「奇妙な映画」だと感じたという。

速報農水省の「コメ不足」説明は「ウソ」ばかり! 買い占めや転売のせいではないという重大な指摘

速報「大変お尋ねしづらい事柄ではありますが…」 悠仁さまの成年会見で記者が「質問せざるを得ないこと」とは

新聞記者が主人公の地味な映画のわりに、イオン系シネコンで大規模公開されている点、さらにフィクション映画なのに、望月記者自身がストーリーと無関係に繰り返し登場する点。

その奇妙さの謎を解くにあたっては「プロパガンダ」がキーワードとなる、と烏賀陽氏は解説する。以下、烏賀陽氏の新著『プロパガンダの見抜き方』をもとに見てみよう(同書をもとに再構成しました。前後編の後編。前編〈「望月衣塑子記者」を一躍有名にした「記者会見」に先輩ジャーナリストが失望した理由〉では、菅官房長官との対決の背景を読み解いている)

***

イオンと民主党と東京新聞

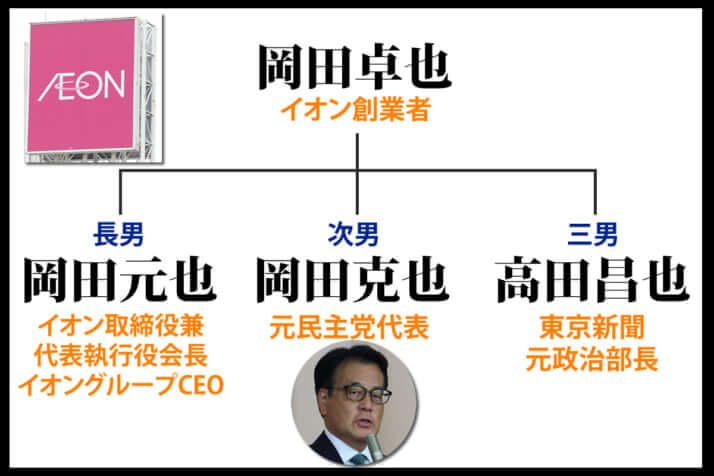

現在のイオン取締役兼・代表執行役会長・イオングループCEOである岡田元也氏は、望月記者の上司にあたる東京新聞の高田昌也氏(同紙元政治部長)の実兄である。

イオン創業者・岡田卓也氏を継いだ長男が元也氏で、高田昌也氏は三男。次男は元民主党代表の岡田克也・衆議院議員である。

ここまで来て、鈍い私もやっと一つの推論に至った。映画「新聞記者」は「東京新聞」あるいは「新聞」という斜陽産業の広告(プロパガンダ)作品だと考えれば、わかりやすいと。そのプロパガンダを引っ張るキャラクターが望月記者なのだと。その映画の後押しをしているのが岡田・高田兄弟の連携なのだ、と。

映画「新聞記者」の製作(出資や宣伝)にはKADOKAWAや朝日新聞という活字(紙媒体)マスメディア企業が名前を連ねている。イオンエンターテイメントは配給だけでなく「製作」にも名前が入っている。つまり出資もするし、その分の利益をも得る立場にある。

何の広告・宣伝として機能したのかと問うなら、まずは東京新聞だ。同紙は1967年に中日新聞に買収されてから「中日新聞」という名古屋市を中心にした地方ブロック紙の東京本社という位置づけである。発行部数は朝刊約39万4200部(2022年1~6月平均。日本ABC協会調査)。衰えたりとはいえ、朝日や読売など全国紙5紙には遠く及ばない。

さらに衰弱が続く新聞という老マスメディア、中でもリベラル系とされる新聞のプロパガンダだったとも言えるだろう。映画の製作には朝日新聞も加わっている。反対に、保守系の読売や産経新聞はコメントすら寄せていない。

日本新聞協会の発行部数調査によると、協会加盟の日刊110紙(一般紙96、スポーツ紙14)の総発行部数は2023年10月時点で2859万486部。前年比7.3%減で減少幅は過去最大だった。

部数でみると225万6145部の減少。つまり大きめの地方紙・ブロック紙が毎年一つずつ消えている計算になる。有り体に言って、新聞業界は瀕死なのだ。

権力監視という理想像

新聞がいよいよ老衰死を迎えようとしている今「ジャーナリスト」でも「報道記者」でもなく「新聞記者」というタイトルのついた映画は「権力監視に献身する新聞記者」という、古風かつ理想主義的な記者像を描いている。

日本新聞協会の2022年11月の「従業員数・労務構成調査」によると、加盟社90社に「記者職」は1万6531人いる。この記者数のうち、官房長官との質疑応答を担当する経歴を歩む記者はほんの少数である。その意味では望月記者の取材活動はかなり恵まれた極例にすぎない。

残念ながら、こうした「権力の不正を追及する高潔な新聞記者」という理想像は、原作本を出版し、映画の製作に携わったKADOKAWAが、東京五輪の大会組織委員会理事に賄賂を渡したとして、角川歴彦(つぐひこ)会長以下幹部3人が逮捕・起訴されるという不祥事が2022年9月に発覚し、最悪の形でケチがついた。

望月記者の著作のうち映画「新聞記者」の「原案」となった同名の著作を含め、4冊が角川新書、つまりKADOKAWAから出版されている。権力犯罪を監視すると喧伝していたマスメディア企業が、贈収賄という権力犯罪に加担していた。もしそれが本当なら、お粗末すぎて話にならない(角川歴彦会長は冤罪を主張している)。

新聞記者が主人公のリアリティ・ショー

どこから「広告・宣伝」として企画立案されたのかは、わからない。望月記者の首相官邸参加から企画のうちなのか。それとも、会見に出てみたら人気が沸騰したから広告宣伝に使える、では映画化も、ならばイオングループに持っていこう、と話が膨らんでいったのか。東京新聞は説明を拒んでいるので、私は断定する材料を持たない。

また、本書でそれを断定する必要もないと考える。

前述の外形的な事実から判断すれば、映画「新聞記者」はまごうことなきプロパガンダである。「効果的なプロパガンダ」の鉄則として「物語」があり、望月衣塑子記者という絶好のプロパガンダ・キャラクターがいる。その用意された物語では、望月記者は「権力と戦うジャンヌ・ダルク」である。

そう考えると、映画「新聞記者」をめぐる一連の動きにすんなりと説明がつき、無理なく理解できる。

もう一つ事実としてあるのは「望月記者・東京新聞」「反自民・反安倍晋三政権の論調」「映画・新聞記者」と、高田昌也・岡田克也・岡田元也という3兄弟がパラレルの関係にあるということだ。

私はそれに気づいて、非常に失望した。

これは私見だが、望月記者と菅官房長官のやりとりを見ていて、私は「リアリティ・ショーのようだ」と感じた。首相官邸会見を舞台にした「権力者vs.記者」のよくできたリアリティ・ショーである。

そして、あの官邸会見はショーなのだと考えた方がすべてにすんなり説明がつくのだと気づいた。つまり「官邸記者会見」を劇場化して「望月衣塑子記者」と「菅義偉官房長官」という主演を実在の人物に演じさせた「リアリティ・ショー」である。

もともと現実が物語性に満ちたリアリティ・ショーなのだから「どうせなら映画化しよう」という話が出てくる流れは極めて自然である。原作本の内容と映画のストーリーが似ても似つかないことだけが不自然だが。

私が予想したとおり、望月記者が官邸会見でいかに舌鋒(ぜっぽう)鋭く官房長官を追及しても、政権が「痛い」と思うような特ダネは一つも出なかった。安倍晋三政権も、菅義偉政権も、安泰のまま退陣した。

後に自民党のパーティー券売上の裏金化という大スキャンダルが、望月記者や東京新聞とはまったく無関係に掘り起こされ、自民党を揺さぶっている事実を考えると、やはり読者を動かすのは、記者が報じる事実そのものだけであって、記者がいくら有名になっても意味がないのだとわかる。

***

文中でも触れている通り、ここで烏賀陽氏が示しているのは、公開情報をもとにした一つの見立て、分析である。

烏賀陽氏が同書で強調しているのは、政府広報、企業PRなどわかりやすいものに限らず、あらゆる情報――映画、ドラマ、マンガ、イベント――はプロパガンダの可能性がある、という点だ。疑う視点を持たなければ、いつの間にか思考が誘導される危険性がある、だから常に見抜く力を磨く必要がある、と烏賀陽氏は説いている。

望月氏を一躍有名にした「菅官房長官との対決」に潜むプロパガンダ性については前編(「望月衣塑子記者」を一躍有名にした「記者会見」に先輩ジャーナリストが失望した理由)に詳しい。