新聞を読むだけではNG? 東大生が解説する「時事問題」の本質 試験で差がつく「解ける」「解けない」の決定的な違いとは

とはいえ「時事問題」って?

さて、ここで元も子もないことを言ってしまいますが、そもそも「時事問題」とはなんでしょうか。

多くの入試問題はリード文と呼ばれるまとまった量の文章に下線や空欄などが設けられ、下線や空欄に対応して用語を答えさせたり、適切な文章を選択させたりする問題が出題されます。

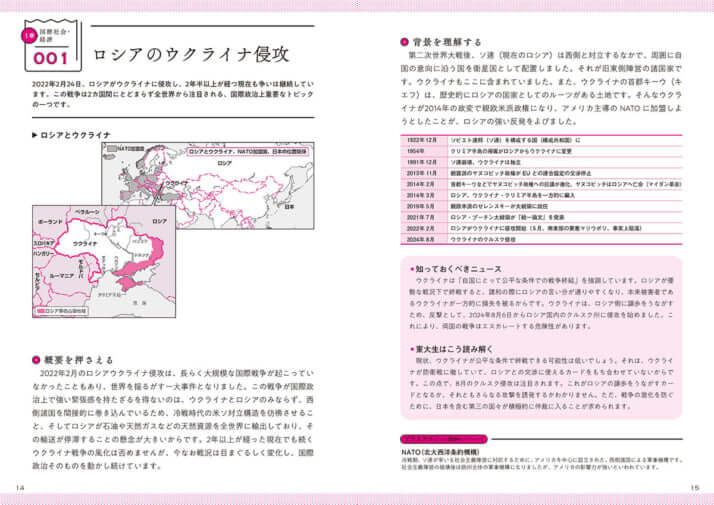

先ほども例に挙げた、今年の共通テストでの「公共、政治・経済」でいえば、コロナそのものはリード文で触れられただけですし、ロシアのウクライナ侵攻については、国連総会での決議について与えられた資料(新聞記事)を読み、常任理事国による拒否権についての問題点を理解すれば解くことができます。

つまり、必ずしも新聞記事で得られた知識そのもので解ける問題ではないんですね。もちろん、推薦入試などを中心とした試験で、自分の意見や資料をまとめる形式ではそうとは限りませんが。

なにが論点かをつかむ

つまり、必要なのはニュースで得られる知識そのものよりも、「なにが論点か」をつかむことなのです。そうでないと、単にクイズ的な知識を詰め込むことになりかねません。

世の中にはつぎつぎとニュースが生まれ、どんどん更新されていきます。しかし、不思議なことに論点はそれほど変わりません。例えば、鳥インフルエンザや輸入食料品の安全性が問われるような事件があるたびに、「日本の食料自給率は低くていいのか」ということが議論になります。

その都度、起こる事件も議論の中身も変わりますが、本質的な論点である「日本の食料自給率」自体は変わらないのです。自給率をめぐる議論の概要を知っていれば、食の安全に対するどのようなニュースも理解できるわけです。

大学側も、細かい事件についての理解を求めているのではなく、大まかに「なにが論点か」を知っているかどうかを試します。この論点をしっかりと見抜ける人が、時事的なニュースの本質を理解でき、合格しているんですね。

[2/3ページ]