過熱する「中学校受験」と謎多き「小学校受験」はどちらが得か…お受験で“偏差値”が絶対的な基準にならない理由

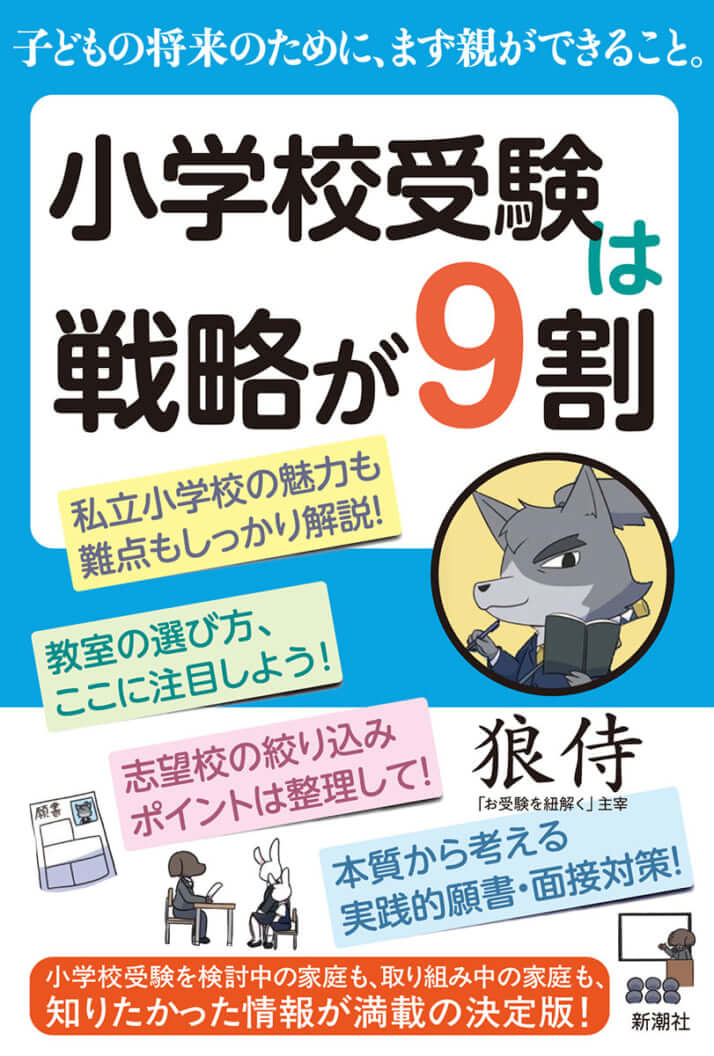

首都圏を中心に人気が高まっている中学受験。今年も受験者数、受験率ともに過去最高水準が保たれる見込みで、まさにブーム真っ只中といえる。「中受がこんなに大変なら……」と、「小学校受験」という選択肢を検討し始めた家庭も多いのではないだろうか。しかしそれは、中学受験の“代わり”となりうるものなのか。子どもの将来のためを思ったら、どちらを選ぶのが合理的なのか。ベールに包まれた小学校受験の実態に精通し、1月に『小学校受験は戦略が9割』を上梓した著者が、双方の選択肢の「考え方」について、現実的なアドバイスを送る。(狼侍/小学校受験情報発信者)

***

【写真】都内の一等地・広尾にそびえ立つ、緑に囲まれた「慶應幼稚舎」

2025年の中学受験もひと段落しつつありますが、出願の佳境を迎えた1月下旬に、SNSで次のような投稿を目にしました。

「『中学受験の偏差値が高くないのに、大学進学(指定校推薦)実績が良い小中高一貫校がある』と驚いている人がいた。だが、そういう学校の指定校推薦枠は“小学校受験組”がとるもので、『中受ならお得』なんて安易に思わない方がいい」

この投稿には、いくつかの示唆が含まれています。

1つは「お買い得校」という視点。すなわち、入学時の偏差値は低めでも大学進学実績(いわゆる「出口」)が良い学校の存在です。

もう1つは、そのような「小中高一貫校」の場合、進学実績の多くが附属小学校からの内部進学生によって支えられている可能性です。

「それならば、小学校受験をした方が良かったのでは?」と思う家庭もあるでしょう。また、このカラクリに気づき、附属小学校がない中学を選ぶ家庭もあるかもしれません。実際、附属小学校がある中学は、大学進学実績に対して中学受験の偏差値が低めに出る傾向があります。

偏差値にとらわれた学校選びの落とし穴

一方で、1月23日に上梓した『小学校受験は戦略が9割』では、次のような点を指摘しました。「中学受験を避けたいと考え、小学校受験に興味を持つ親御さんの多くは、中学受験の偏差値を気にし続けてしまう」ということです。

つまり、「小学校を選んでいるつもりでも、実際には附属中学の偏差値を基準に学校を選んでいる」ケースが少なくありません。その結果、たとえば四谷大塚の偏差値50前後の学校(いわゆる「ボリュームゾーン」)は見劣りすると敬遠し、偏差値だけを頼りにした学校選びをしてしまうことがあるのです。

しかし小学校受験では、偏差値志向が抜けないまま、すなわち“上位カテゴリーへの進学確保”の意識だけでは、志望校に合格することは難しくなります。なぜなら、小学校側は「家庭が初等教育に何を求めているのか」を重視しているからです。

このようなミスマッチから、小学校受験では思うような結果が出せず、結局は中学受験へとシフトし、冒頭の気づきに戻っていくことは少なくありません。「小学校受験でもっと広い視野を持つべきだった」と。

[1/3ページ]