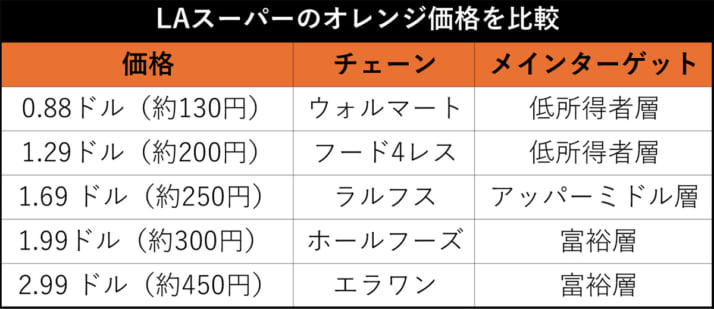

米ロサンゼルスのスーパーに見た「むき出しの貧富の差」 超高級~低所得5店でオレンジ価格を比較すると

キャベツを筆頭に、今、モノの値上がりが家計を直撃している日本。収入によって、各家庭の食卓の風景が大きく変わる時代が訪れそうだが、ふたたびドナルド・トランプ大統領が誕生したアメリカでは、その格差はさらに露骨に――。消費経済アナリストの渡辺広明氏が、ロサンゼルスのスーパーマーケット各社を回り、実情をレポートする。

***

【写真】日本以上に「差」がスゴイ…LAのスーパー5社のオレンジを見る ほか

今回の渡米の目的は、世界経済の重要指標となるアメリカの個人消費と、それを中心とした流通現場の視察である。各スーパーマーケットを回ると、“むき出しの貧富の差”の状況が見えてきた。

アメリカでは、住んでいる「階層」によって、スーパーマーケットが使い分けられている傾向がある。日本にも高級店や庶民派チェーンなどの違いはあるものの、米国はそれ以上。品揃えや価格などが、地域の消費者の懐具合に合わせられているのだ。

回ったのは5つのチェーン店である。各スーパーの利用客層は、流通業界関係者や現地住民へのヒアリングに基づいている。オレンジ1個の価格を比較してみると、実に3.4倍の価格差があった。

各層の定義は研究機関や調査目的によって変わるが、ピュー・リサーチ・センターでは年収およそ5.6万ドル(約850万円)未満を低所得層、~約18万ドル(約2,500万円)未満をアッパーミドル、それ以上を富裕層としている。

そんなロスの各スーパーの状況を細かくレポートしていこう。

ウォルマート(オレンジ1個 0.88ドル/約130円)

ウォルマートは、いわずと知れた世界NO.1小売業である。食品から家電まで何でも売っているが、そのぶん店舗面積が広いため、ロスの中心部では展開していない。

日本ではオーケーが採用しているEDLP(Everyday Low Price 、特売を行わない代わりに商品価格を低く抑える)方式で、商品価格は他店と比べて圧倒的に安い。今回見た中でオレンジは最も安かった。プライスカードに商品名が無く価格のみなのは、低価格を実現するべく従業員の作業効率を重視するための工夫だろう。

ミドル層以上の顧客とっては、普段使いというより、どうしても安く買いたい“目的買い”商品が無い限りは、利用しない店舗だと思っていた。だが、近頃は高インフレの影響で節約志向が高まり、富裕層の利用も当たり前となったオールターゲットの店になりつつあるようだ。

とはいえ、メインターゲットが低所得者であるのには変わりがない。そこで気になったのが、不便な立地に店があるという点。車を持っていない低所得者はどうすればいいのだろうか。そのあたりの事情を取材してみると、どうやら車も買えない本当の貧困層にはEBT(Electronic Benefits Transfer)という政府の福祉制度が提供されているそう。

これは電子カードに支援金がチャージされ、それを特定の店舗で使用できる仕組みだ。車に乗ってウォルマートまで行かずとも、近隣の対象店舗であれば、買い物ができるわけである。ただし上限金額は設定されているものの、支援金なのであまり価格を気にしないで買い物ができてしまうという問題もあるようだ。アメリカの消費は奥深い。

次ページ:フード4レス (オレンジ1個 1.29ドル/約200円)

[1/4ページ]