映画「雪の花―ともに在りて―」原作者・吉村昭の出世作誕生秘話

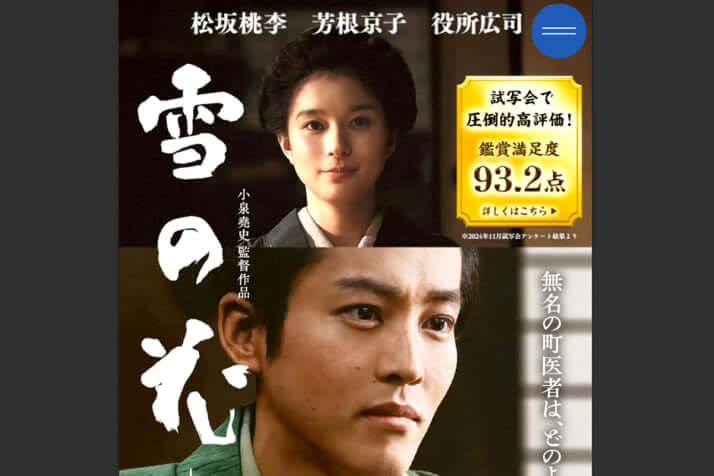

松坂桃李、役所広司、芳根京子の共演で話題の映画「雪の花―ともに在りて―」の原作は、作家・吉村昭氏の歴史小説『雪の花』。

江戸時代、たびたびの流行で多くの命を奪っていた天然痘に立ち向かった福井藩の町医・笠原良策の命懸けの奮闘を描いたこの作品は、昭和63(1988)年に刊行された。

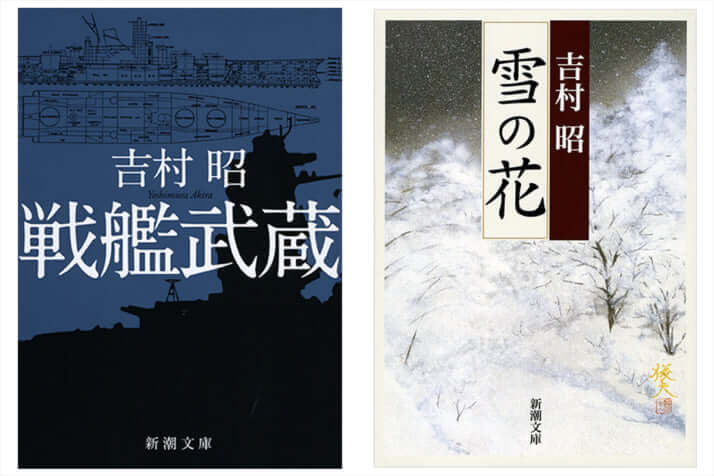

吉村氏が一躍、ベストセラー作家となった出世作『戦艦武蔵』は、『雪の花』の20年前(1966年)に雑誌「新潮」に掲載された。

記録文学の金字塔ともなった作品が生まれた当時の吉村家の様子を『吉村昭と津村節子 波瀾万丈おしどり夫婦』(谷口桂子・著)から紹介する。

***

本当は書きたくなかった『戦艦武蔵』

「父は書くことに対して、24時間戦闘態勢でした。自分の筆が家族の生活を支えているという気持ちが非常に強い人でした」

と司(つかさ・吉村氏の長男)は振り返る。その戦闘態勢がいちばん激しかったのは、今なお版を重ねている吉村の代表作『戦艦武蔵』のときだろう。

そもそも、このベストセラーはどのような経緯で誕生したのか。

『戦艦武蔵』が世に出る2年前の1964年(昭和39年)のことだった。

吉村は「文学者」の仲間だった泉三太郎(本名・山下三郎)から、戦艦「武蔵」に関する重要資料を託された。山下は雑誌「プロモート」の編集人をしていて、「武蔵」を書くようすすめられる。

「プロモート」に「戦艦『武蔵』取材日記」の連載が始まって間もなく、新潮社の田辺孝治の訪問を受けた。連載を読んだ「新潮」編集長の斎藤十一が、小説に書いてもらったらと言っているという。

思いもかけない話だった。吉村はこう記している。

〈二日間、考えに考えぬいた私は、自分の非力におびえを感じながらも、果敢にその試みに挑(いど)む決意をかためた。〉(『私の文学漂流』新潮文庫)

ここでは2行で終わっているが、次のような記述がある。

〈書けという声、書けはしないぞという声、そして書くなという声が交互に私の内部で戦っている。それから数日間、私は、家の中でごろごろと寝ころがっていた。〉(『戦艦武蔵ノート』文春文庫)

少なくとも2日で決心したものではなかったようだ。吉村の没後5年の瀬戸内寂聴との対談で、津村(節子・吉村氏の妻、作家)が意外な発言をしている。

〈吉村は、ああいうものは絶対に書かないと言ってたんです。けれどいくら断っても、絶対に諦めないのね。新潮社の斎藤さんの部屋に呼び出されていくと、「君、これを持っていかないか」って高いブランデーを持たされたりして(笑)。〉(「文藝春秋」平成23年9月号)

田辺だけでなく、斎藤本人からもアプローチがあったのだ。持たされたのはブランデーだけでなく、部屋に飾ってあった高名な画家の絵もあったようで、狙いを定めたら逃さない斎藤の執念も感じる。

瀬戸内寂聴との証言映像では、津村はこうも述べている。

「吉村はね、小説っていうものは人間を書くものだ。軍艦なんか、小説にならないって断ったんです。ところがまあ、その斎藤十一って人がしつこい人でね。しょっちゅう呼ばれるわけ。それで吉村はもうとてもじゃないけど断り切れないって」

のちに吉村は、〈正式の依頼ではなかった〉(『ひとり旅』文春文庫)と記しているが、熱心に口説き落とされたことがわかる。

「戦艦武蔵の設計図が書斎に持ち込まれたのは覚えています。青焼きの粗末な紙の資料が積み重なって、子供心に異様に思いました。書斎の中は武蔵の資料でいっぱいになっていました」

と司は証言する。司が、吉村が「武蔵」を書くのを嫌がっていたと、津村からきいたのは十周忌のときだった。嫌がっていたというのは初めてきく話で、司は驚いた。

「父は小説家である前に、一家の主という気持ちが強い人でした。私は小説家も芸術家だと思っていて、父も自身を芸術家だと思っていたとは思いますが、家庭を顧みず、好きなことだけをしていればいいという芸術家タイプではなかった。父が『戦艦武蔵』を書いた理由は二つあると思います」

一つは吉村自身も記していることで、武蔵という軍艦に託して、自分が見た戦争を書きたいという理由だ。

「もう一つは、生活のためだと思います。田宮虎彦という作家を、両親はものすごく尊敬していました。でも全然羽振りがよくない。これだけの作品を書いていても、こんな暮らしかと思ったと、父が言ったことがあります。父も『少女架刑』や『星への旅』といった純文学作品を書いてきて、自分は文才がある、天才だと思っていたとしても、自分の筆一本で一家四人を養うのはちょっと難しいかなあと感づいていたと思います。うすうす気づいていたところに、武蔵の話があった。それがベストセラーになって、具体的には印税が入ってくる。純文学路線では暮らしていけないと思っていたところに、そういう現実を突きつけられたんです。一家を養っていくために、ベストセラーとなった記録文学の道を選んだ。それが事実だと思います」

小説で生計を立てることの難しさ

二人が尊敬していた田宮虎彦は、『絵本』や『足摺岬』などの著作があり、『絵本』で毎日出版文化賞を受賞している。

田宮の『足摺岬』を読んで、津村は深い感銘を受けた。学習院在学中に、吉村と一緒に中央線の阿佐ヶ谷にあった田宮の家を訪ねている。家と言っても古い建物の間借りだった。妻と子供が食事をしているのが見えるところで、田宮は原稿を書いていた。思いのほか慎ましい暮らしぶりに、あれほどの名作を書いても小説で生活していくのは苦しいものだと津村は知ったようだ。

吉村も城山三郎との対談で田宮の家を訪問したことに触れている。

〈ああ、小説家の生活というのはこういうものなんだなって思った。やっぱり決して豊かじゃないよ。でも、こういう生活を俺はしたいんだなと思ったな。〉(『回り灯籠』筑摩書房)

同じ純文学作家で、吉村が「先生」と呼んでいたのは八木義徳(よしのり)だった。八木は戦時中に『劉廣福(りゅうかんふう)』で芥川賞を受賞している。

鎌倉にあった八木の自宅も津村と二人で訪ねている。先客に編集者がいて、小説の執筆依頼に対して、あなたの雑誌の読者を満足させるようなものは書けそうにないと言って八木は断っていた。家計が苦しいのに、おかまいなしなんですから、と妻は言ったが、夫をなじるような口ぶりではなかった。

〈私は、氏と接することによって、文学にたずさわる者の姿勢について教わることが多かった。〉と吉村は振り返り、津村も、〈「先生のお宅にうかがうと、すがすがしい気持になるわね」〉と言ったと記している。

当時二人はまだ学生だった。生活は現実のものではなかった。

吉村が純文学の作品を商業雑誌に発表し始めた頃、新人の原稿料は原稿用紙1枚が700~800円だった。原稿料以外に印税収入があるが、1963年(昭和38年)に初めて商業出版された『少女架刑』は初版3000部で、4500部まで増刷した。その翌年に刊行の書き下ろし長編小説『孤独な噴水』は、初版5000部で増刷はなかった。

太宰治賞を受賞した『星への旅』は単行本で出版され、初版5000部で定価は480円。印税10パーセントとして計算すると、24万円。受賞は1966年(昭和41年)で、その年の大卒の銀行マンの初任給は2万6500円。『星への旅』の印税だけでは一家四人は1年も暮らしていけない。

作家の暮らしについて、吉村は次のように述べている。

〈ですから作家っていうのは、印税と原稿料の割合が半々ぐらいになってやっと生活にめどがつく仕事じゃないですか。〉(『吉村昭が伝えたかったこと』文春文庫)

一方の『戦艦武蔵』を吉村が書き始めたのは、1966年の4月23日だった。

1日平均4枚のペースで、ひたすら書き続けた。できれば7月20日に完結してほしいと編集者に言われていた。戦争ものなので、出版社側は8月発売の雑誌に掲載したかった。

昼も夜もなく書き続け、眠るのは明け方に1時間ほどという日が続いた。ぎりぎり7月25日まで待つと言われ、その日の午前10時に筆をおき、布団にもぐり込んだ。目覚めたときには腰が抜け、一人では立ち上がれないほどだった。

〈……無名の新人が一流文芸雑誌に四百二十枚を一挙掲載されることになったその死物狂いの様子を今も胸苦しく思い出す。〉

と津村は吉村の『ひとり旅』(文春文庫)の序文に記している。

『戦艦武蔵』は「新潮」9月号に一挙掲載され、原稿用紙1枚800円で原稿料を小切手で受け取った。吉村にとって生まれて初めて手にする大金だった。

『戦艦武蔵』の単行本の初版は、新人としては異例の2万部で、翌日には3万部に訂正された。9月8日に刊行になると、翌日には1万部、月半ばにはさらに1万部が増刷され、10月中旬には11万6000部に達した。

現在、新潮文庫で82刷になっている。

『戦艦武蔵』が刊行になる前年の吉村の収入は、「温泉」という雑誌に随筆4枚を書いた稿料4000円のみで、所得の差に税務署の職員も驚いたようだ。

「日本で文筆だけで生活しているのは、100人くらいだと、父がよく言っていました。小説を書いて、それで生活が成り立つのは、極めて稀なこと。独りよがりの小説なら、いくらでも書けます。でもそれでお金が入ってこないと、生活が困窮する。小説で食えないといけないんです。父は家族愛の強い人でしたからね。自分の小説で家族を養わないと、という気持ちが強いというか、それしかない人でした」

吉村にとって、出色の小説を書くのはもちろんだが、それが売れ、収入につながるものでなければならなかった。当初志したのは純文学だが、家族の生活という現実に舵を切ったのだった。

記録文学を書くようになった経緯について、吉村は次のようにも語っている。

〈「『戦艦武蔵』を書く前はフィクションだけ書いてましたけど、だんだん書けなくなるな、という予感がありました」〉(「NHKあの人に会いたい」刊行委員会編 『あの人に会いたい』新潮文庫)

経済的なこと以外にも、純文学だけを書き続けることに限界を感じていたのだ。

司は自身のSNSに、映画『おくりびと』の原点となった、『納棺夫日記』を書いた青木新門(しんもん)のことを投稿している。

吉村が『高熱隧道』の取材のため、富山に通っていたときのことだった。取材を終えて立ち寄るバーがあった。そのバーのオーナーが青木だった。ある日、青木は吉村に一篇の詩を手渡す。それを読んだ吉村は「あなたは書けるかもしれない」と直感を口にした。そのひと言がきっかけだったのか、青木は文学に専念するために店を畳んでしまう。

吉村は後悔した。自分のひと言で経済的に行き詰まる人が出てしまったことを。吉村の推薦で「文学者」に青木の短編が載ったこともあったが、吉村の懸念通り青木はその後生活に困窮し、納棺師の仕事を始める。

無数の人たちが文学賞の候補になり、そして消えていったのを、吉村も津村も目の当たりにしてきたはずだった。華々しいスタートを切っても、いつの間にか人の口にものぼらなくなる。たとえ一作売れたとしても、生涯筆一本で暮らしていける人は極めて稀で、死屍累々の世界なのだ。

『戦艦武蔵』のゲラを渡された吉村は、「本当に載るんでしょうか」と担当者にきき、「載せるから、ゲラにしたんでしょう」と笑われている。それでも吉村の疑いは消えなかった。

ゲラになっても作品が雑誌に発表されなかった例を幾度も耳にしていたからだ。