「いさぎよく生きたい」夏目雅子さん、「『今という時間』を前向きに八千草薫さん 昭和の名女優二人の“死に際”の物語

夏目雅子さんは、病に侵されながらも舞台への執念を燃やし、八千草薫さんは、やわらかな印象の裏にあった芯の強さを感じさせた――。

俳優、歌手、レスラーなどさまざまな分野で活躍したスターたちの“死に際”の物語を朝日新聞「大衆文化担当」編集委員だった小泉信一さんがつづった『スターの臨終』。小泉さん自身にとっても最後の著作となった同書より、ここでは二人の大女優の最期、そして生前の人柄などを見てみよう(小泉さんは2024年10月に他界)。

「あなたが選ぶ昭和の名女優」と題した朝日新聞の読者アンケートで、2位だった夏目さんと4位の八千草さん。亡くなった年齢は27歳と88歳と大きく異なるが、その演技や人柄はいまだに多くの人を魅了し続けている。(以下、『スターの臨終』から、一部を抜粋し再構成しました・文中敬称略)。

***

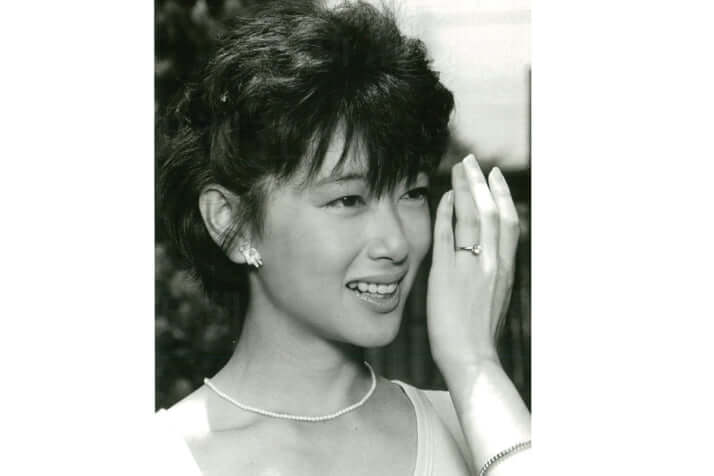

夏が似合う昭和の名女優・夏目雅子

演技が良かった。美しかった。活躍した時期が自分の青春と重なる──。人によって理由は様々だろう。朝日新聞の朝刊beが「あなたが選ぶ昭和の名女優」と題し読者アンケートをしたことがある(2011年2月12日掲載)。夏目雅子は、吉永小百合に続く2位。ちなみに、3位は大原麗子(1946-2009)、4位は八千草薫(1931-2019)、5位は池内淳子(1933-2010)だった。

急性骨髄性白血病に侵され、1985年9月11日、肺炎のため27歳で早逝。清純でキラキラ輝く美しいイメージのまま、突然、私たちの前から旅立った夏目は、人々の心の中で永遠の存在になった。若くして難病で亡くなった悲劇が、「永遠の聖女」として語り継がれる要因になった。死後、何度も夏目雅子ブームが起きたのは、亡くなったことで神格化され、汚すことができない存在となったこともあるだろう。

それにしても、白血病とは……。しかも、女優として脂が乗り、これからの活躍が期待されていたときである。

白血病とは骨髄など造血組織にできる悪性腫瘍だ。白血球が異常に増え、血液を通して病気が全身に広がるため治療が難しいとされる。夏目は東京・新宿区内の病院で亡くなったが、病院には新宿の夜景が見えるフロアがある。筆者もその病院に入院したことがあり、夜景を見るのが楽しみだった。夏目も黄金のようにキラキラ輝くネオンの海を眺めたに違いない。

遺作映画「瀬戸内少年野球団」

夏目は1957年12月生まれ。実家は東京・六本木で輸入雑貨店を営んでいた。東京女学館小学校から同中学校、同高校へ進学。10代のとき、ヴィットリオ・デ・シーカ監督(1901-1974)の映画「ひまわり」(70年)を見て主演のソフィア・ローレンに憧れ、女優への道を志したといわれる。

筆者は、夏目の死の前年に公開された遺作映画「瀬戸内少年野球団」(84年)を推したい。原作は作詞家・阿久悠(1937-2007)の自伝的小説だ。敗戦直後の兵庫県・淡路島を舞台に、野球を通じて児童らの心を支えようとする夏目扮する小学校教師・中井駒子と、彼女を取り巻く人々の物語である。

撮影の合間の84年4月6日、こんなことがあった。夏目ら俳優陣や篠田正浩監督をはじめとするスタッフが、ロケ地となった徳島県阿南(あなん)市立新野(あらたの)小・中学校の共用グラウンドに集まった。参加した地元エキストラは子どもを含めて約300人。その時撮った記念写真がある。割烹着の女性らの中で、野球帽の夏目が笑っている。

さらに、同作の撮影中には、ホームシックの子役らと一緒に風呂に入ったり、漢字の勉強を手伝ったり……。人気女優とは思えないほど、気さくで思いやりのある人だったという。

単なる美しい女優ではなく、演技がしっかりしていて芯もあったのだろう。うるさ型の映画監督からの評判もよく、「再び使ってみたい女優」としてはナンバーワンだったそうである。

「公演をやめろと言うなら死んでやる」

85年2月、西武劇場(東京・渋谷)の2月公演「愚かな女」で主役を務めていた夏目は疲労感を覚え、同14日夜、前述した都内の病院で医師から入院を宣告された。公演は中止になった。このとき「公演をやめろと言うなら死んでやる」と夏目は叫び、泣き崩れたという。

筆者も14年前にがんになり、病巣を手術で摘出。放射線治療も始め、一度は落ち着いたかと思ったが、数年前から再び様子が悪くなった。がんが再発し、ステージも上がったことを主治医から告げられた。その瞬間、目の前が真っ暗になった。

夏目は病が発覚したとき、まだ27歳。しかも当時は「不治」のイメージが強い白血病である。その衝撃はいかばかりか。

この年の9月11日に夏目は旅立ち、最愛の妻を失った伊集院は激しい喪失感にさいなまれ、運命を呪い、酒とギャンブルに溺れる日々を過ごしたという。だが、そんな伊集院が這い上がるきっかけになったのが小説だった。

夏目は生前、夫の文才に惚れ込み、多くのクリエイターに売り込んでいた。胸の中に湧き起こる無念さ、哀しみを同居させながら執筆を続けることが、伊集院にとって生きる糧になったことは間違いない。

俳句をたしなむ一面も

夏目が亡くなってから8年後の93年、実兄で会社社長の小達一雄が、がん治療の副作用で頭髪が抜けて悩んでいる患者のため、かつらを無料で貸し出す「夏目雅子ひまわり基金」を設立、同年12月1日から運営を始めた。がんには、放射線療法や化学療法、免疫療法などさまざまな治療法があるが、抗がん剤の副作用で頭髪が抜けてしまう人が少なくない。特に女性の場合は精神的なショックが大きく、夏目も闘病中、頭髪が抜けていくのを気にしていたという。現在も、夏目雅子ひまわり基金は、病気で髪を失った人にかつらを無償貸与している。

多彩な顔を持つ夏目は、「海童」という俳号を持ち、俳句をたしなむ一面もあった。写真家・浅井慎平が主宰する「東京俳句倶楽部」に所属していた。放浪の俳人・種田山頭火の句が好きだったという。「大女優になるより、いさぎよく生きたい」という言葉をよく口にしていたそうである。そんな彼女が遺した3句を紹介しよう。

《結婚は夢の続きやひな祭り》

《風鈴よ自分で揺れて踊ってみたまえ》

《油照り汗もなく立つ忠犬ハチコウ》

八千草薫は「今という時間」を前向きに過ごした

男と女の仲は、数学の方程式を解くように単純にはいかない。寅さんもそうで、あと一歩、もう一歩という時に「ジョ、冗談じゃないよ」、そう言って美しいマドンナから逃げてしまったこともある。1972年12月公開のシリーズ第10作「寅次郎夢枕」のクライマックスシーンである。

マドンナを演じたのは八千草薫(本名・谷口瞳)。役柄は寅さんの幼なじみ・志村千代。大きな呉服店の娘だったが、結婚後、実家は倒産。父親は病死し、夫とは2年前に離婚。柴又で1カ月前から美容院を開いていた。子どもと離れて独り身の千代。寅さんの心の 底からの優しさに触れ、「寅さんとなら結婚してもいい」と思うようになった。

シリーズ50作の中でもファンの胸に熱く残るマドンナを演じた八千草。私が単独インタビューしたのは2011年だった。東京・築地にある朝日新聞東京本社のレストランでお会いした姿は、清らかで優しくて愛らしいイメージ通りの方だった。おっとりとして、かわいいお母さんという雰囲気もまとっていた。「寅次郎夢枕」は、松竹大船撮影所(神奈川県鎌倉市)で撮影された。おいちゃんやおばちゃんなど、おなじみの寅さんファミリーが勢揃いしていたことを思い出しながら、八千草はこう語った。

「何本もやっていてリラックスされ、にぎやかなのかと思いましたが、ピリッとした空気なのです。びっくりしました」

さらに、「やはり喜劇は難しい。少しのタイミングのずれで、笑えなくなってしまう。山田監督は何度も何度もテストを繰り返しました」と当時のことを振り返った。

自然を愛した

忙しい俳優業の傍ら自然保護活動にも力を注いだ。環境省から要請され、自然環境保全審議会の委員も務めた。映画監督だった夫の谷口千吉(1912─2007)と国内外の山に登り、自宅では犬や猫を愛した。「オオカミを飼うのが叶わぬ夢」などとしばしば語っている。登山についてはさまざまなエピソードがある。ヒマラヤの麓で寝袋から眺めた星空の感激を、瞳を輝かせながら語った。

「空に光っているなんてものじゃない。まるで星と星とがガツンガツンぶつかり合って

いるようなんです」(朝日新聞・1985年10月26日朝刊「ひと」欄)

アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロやフランスとイタリアの国境に位置するモンブランにも登った。幼いころ空気の良い六甲山麓の祖父の家に預けられ大自然の中で過ごすうちに、健脚で丈夫な体になったのだろう。映画界に入っても野外での撮影を楽しんだ。「宮本武蔵」のロケで初夏の日光に3カ月間、籠ったことも懐かしんだ。「顔が生き生きしているね」と周囲から冷やかされたという。

八ケ岳に山荘を持ち、暇さえあれば夫と一緒に出かけた。草花をスケッチしたり、読書をしたり。澄んだ空気が肌をなでる。東京に帰るのが本当にイヤだったそうだ。

いつまでもお元気でいてほしいとファンの1人として願っていたが、現実は残酷だ。

長く女優を続けられた理由

88歳の死を惜しむ声。「男はつらいよ」の50作目公開を控えていた山田監督は八千草をマドンナ役に起用したことに触れ、「若い時からの憧れの人でした。(12月公開の)新作にも八千草さんの美しいクローズアップがあるので、それを通じてお別れを言ってください」。

同作で共演したさくら役の倍賞千恵子は「お兄ちゃん(渥美清)から(2人とも額が広いので)『似ている。ラッキョウみたい』と言われるシーンを思い出しました。とても優しい方でした。残念です」と懐かしんだ。

しゃべり方もおしとやか。清純なイメージのまま生きた人だったと言えるだろう。

「その一方、芯が強いところもあったようで、その強さがあったことが最後まで長く女優を続けられた理由の一つではないでしょうか」

往年の名優たちがキャスティングされて話題を集めた倉本聰脚本の昼ドラマ「やすらぎの郷」(2017年、テレビ朝日系)で共演した石坂浩二は集まった報道陣にこう話した。石坂が言うとおり彼女は「芯の強い人」だった。映画やドラマでは、これまでのイメージを裏切るような演技が求められる場合がある。そういった場面に、真正面から向き合う強さこそが俳優としての力量なのだろう。

原点は戦争体験

もともとは引っ込み思案で人見知りだったという八千草が、俳優を志したのには戦争体験があった。1945年8月、大阪・天王寺の自宅が焼けたのは、敗戦の1週間ほど前の夜だった。裏から上がった火の手が燃え広がり、自宅を襲うのを道路を隔てたところから見ていたという。父はすでに他界しており、母と近くの家の2階を借りた。見渡す限りの焼け野原。台風が来た時はさえぎるものがなく、窓が割れて風が吹き抜けていった。

翌年、新聞で「宝塚音楽学校、生徒募集」という記事を読んだ。目に飛び込んできたのは「宝塚」と「音楽」という文字。それまでの世の中とは違うキラキラとした輝きを感じた。「色のある世界へ飛び込みたい」と宝塚を受験した。

今回、私は八千草の人柄を物語る資料がないか、あれこれ調べた。すると、24年4月に呼吸不全のため78歳で亡くなった詩人・星野富弘(1946-2024)の著作『四季抄 風の旅』(立風書房・1982年)から大きな影響を受けたことがわかった。人としての強さと優しさなのだろうが、八千草はこう書いている。

「首から下は全身麻痺で手も足も動かない星野さんが、筆を口にくわえて書いたこの詩と絵は何故こんなに明るいのでしょうか。この境地に到達するまでの星野さんは、その絶望と苦悩をどうやって乗り越えられたのか。肉体の自由を失ったその分だけ精神の自由が花ひらいたとでも解釈すればよいのでしょうか。自分がいかにノン気に生きているかと恥ずかしい思いがしました」(朝日新聞・1990年8月20日朝刊「こころ」欄)

八千草の目は、美しい景色を100倍も1000倍も見てきた代わりに、汚いもの、どす黒いものも100倍も1000倍も見てきたに違いない。でも、汚いものをきれいに変える努力もひたすら続けてきた人だった。憧れの女性、理想の主婦、望ましいお母さん。さまざまな形容が浮かぶが、「今という時間」をきちんと前向きに生きた人でもあった。