「3割が60歳以上」「子どもには勧めない」 消化器外科医が激減! がん患者が行き場を失う未来も

「子どもには勧めない」

比企教授は日本消化器外科学会ワーク・イン・ライフ委員会の委員長として「医師の働き方改革を目前にした消化器外科医の現状」と題するアンケート調査の実施、分析に携わった。今年の初めに公表されたこの調査結果について、中でも比企教授が驚いたのは、

〈自分の子供に消化器外科医になることを勧めるか〉

という設問に、肯定的な答えが少なかったことだという。

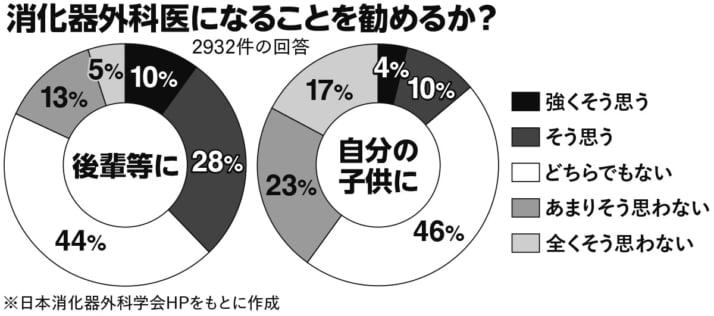

「90年ごろのアンケートでは70~80%が子に勧めていました。それが今回、『勧める』との回答は14.5%まで激減してしまった。また後輩に消化器外科医を勧めるという医師の割合も低く、38.2%。胸を張って自分の子や後輩に『外科医はいいぞ』と働きかける人がほとんどいないのは、衝撃でした」

比企教授の父親も大学病院の消化器外科医だったといい、

「反抗期には『医者なんか嫌だ』と思っていましたが、高校生の頃、夜中に帰って来てすぐに緊急手術のため病院にとんぼ返りする父の姿を、かっこいいと感じました。それから猛勉強したのです」

今回取材した医師らのほとんどは、親も同じく消化器外科医という家庭で育っていた。ところが自分の子となると“もっと安定した職に就いてほしい”“リスクが大き過ぎるから勧めない”との答えが返ってきた。勧めたからといって子がその道を選ぶとは限らない。とはいえ、現役世代が希望を持てないような職場に、その下の世代が次々と加入してくるとは、およそ考えられまい。

「こんなにいい仕事はない」

一方で意外だったのは、

〈(自身が)再度診療科を選択できるとしても消化器外科医になりたいか〉

との問いに「はい」と答えた医師が52.3%もいたことだ。子にも後輩にも勧められない仕事に、半数以上の人がもう一度就きたいと考えているのだ。これをどうみればいいのか。

「皆さん、消化器外科医として働くことにやりがいを見いだしているのでしょう。私自身もこんなにいい仕事はないと感じています。自分が執刀した手術で、患者さんがボロボロと涙を流して喜んでくれることもあります。ただし労働時間の長さや給与水準を考えると、必ずしも人には勧められない。そんな複雑な感情が、この数字には表れていると捉えています」(比企教授)

現に、北里大学病院で比企教授のチームの一翼を担う鷲尾真理愛医師は、

「消化器外科の仕事が大好きです」

そう言い切るのだ。

「朝から晩まである患者さんだけに集中し、チームを組んで同じ部屋で何時間も手術に取り組むのは、たしかに独特な仕事だとは思います。それでも、何ものにも代えがたいやりがいを感じるのです」(同)

残業代は適切に支払われている?

筆者の父は今年1月、地方の大学病院の消化器外科で手術を受けた。三つの臓器(十二指腸、膵臓、胆管)にまたがる重度のがん摘出のためである。当日の午前9時、自ら歩いて手術室へと入った父が、ストレッチャーに横たわり寒さに震えながらエレベータから姿を現した時には午後10時を過ぎていた。

父に付き添っていた女性医師は、患部はいちおう取り切れたものの、組織が脆くなっていて縫合に不安が残ること、転移が疑われる病変があり病理検査を要することなどを、丁寧に家族へ説明してくれた。

長きにわたる手術で頑張っていたのは父だけではないことが、今なら筆者にも分かる。彼女らも十数時間にわたり、身に付けた知識と経験を総動員して多くの決断を下し、人命を左右する重みを指先に感じながらハンドルを握り、手術支援ロボットのアームにつながるメスや鉗子を操っていたのだ。

それでは、このケースのように夜遅くまで手術に携わった医師に、残業代は適切に支払われているのか。前出の藤井教授は、次のように語る。

「手術が夜10時を越えたり、深夜に及んだりして、定時を過ぎているにもかかわらず残業代がつかない病院もあります。というのも、その超過勤務は『自己研鑽』と見なされてしまうからです。知識を増やし、技術を磨くために医師が勝手にやっていることであって、労働ではないという建前なのです」

手術チームが組めるならば、適当な時間で交代が可能だろう。だが人手不足で要員が確保できない消化器外科も多い。医師が減少すれば結果的に「自己研鑽」という名のただ働きが増え、働き方改革は骨抜きになりかねない。最大の魅力である「やりがい」だけでは、医師の卵らに振り向いてもらえないのだ。

[3/4ページ]