江戸時代の「吉原ガイドブック」には下世話な話が満載だった!

「口づけ」で客を奪うと暴露

例を挙げれば、こんな形です。「角町庄右衛門抱えの千手(せんしゅ)という遊女。心立てよく、情も深くて万(よろず)良い。だが、“口元”に嫌なところがあるとのお話。ある時三浦屋の生田(いくた)・初嶋(はつしま)と一緒の酒宴にでたが、千手は生田の客に“例のごとく”口を吸わせ、奪おうとしたらしい。初嶋が目ざとく気づいたからいいが……世の若い女郎は客を吸いとられてしまうだろう」(『吉原大雑書』)。千手の良いところを書きつつも、口吸い(口づけ)を仕掛けて他の遊女の客を奪ってしまう常習犯だ、ということを暴露する評判になっています。

ほかには、三浦屋の小紫(こむらさき)という遊女と「床入(とこいり)」(寝所をともにすること)をしないで七度を迎えた客が、ようやく本懐を遂げた顛末について書かれている評判もみられます(『吉原草摺引(よしわらくさずりびき)』)。床でのアレコレはやはり読者の関心が高かったのでしょう。遊女の「一儀(いちぎ)」、すなわち男女の交接は「お茶」という言葉で表され、「お茶は初対面にても望(のぞみ)次第。百服にても立由(たつるよし)」(『嶋原集』三笠)などと書かれているものも。隠語を使って遊女の年齢や悪口が記されている場合も多く、いってしまえば評判記は、ゴシップ色の濃い、下世話な類のレビュー本だったと言えるでしょう。

ライバル同士の喧嘩が始まる

もっとも、遊女評判記ははじめから下品なものであった訳ではありません。江戸時代初期のころから遊女評判記は細々(ほそぼそ)と刊行されていますが、はじめは紀行文体であったり、遊女をあらわす詩歌に力をいれたりと、高尚とさえいえるものでした。それでは、なぜゴシップ的な要素が増えていったのか。ひとえに、吉原が繁盛し、遊女評判記の刊行も盛り上がっていったためです。

さきに、遊女評判記は現在一〇〇種ほど内容が伝わっていると言いましたが、残っていないものも含め刊行数をみてみると、寛文の半ば~貞享(じょうきょう・十七世紀半ば)頃の点数が目立ち、多い年には二〇冊ほども刊行されています。

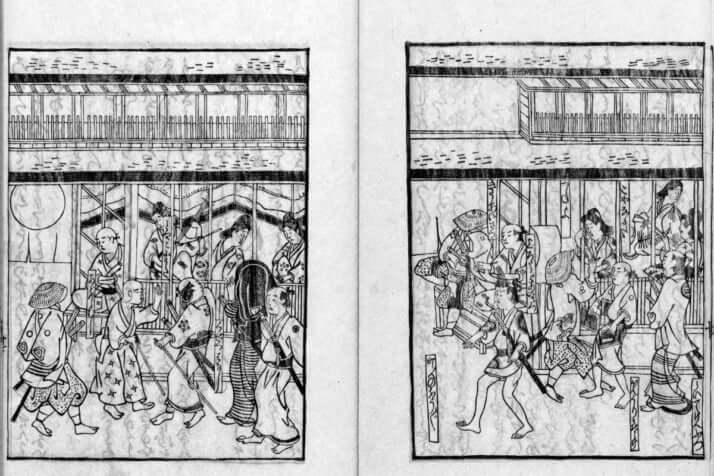

遊女評判記が売られていたのは娯楽的な本を売っていた日本橋の草紙(そうし)屋のほか、吉原内でも薬屋で売られたり、貸本屋が売り歩いたりしていました。貸本屋は貸本と販売を兼ねていた行商で、遊女評判記の挿絵にはよく遊女たちの格子の前を歩く「ほんうり(本売)喜之介」が描かれています。挿絵のように廓中で売り歩かれ、訪れた客はもちろん、店の関係者や遊女などの手にも渡ったようです。

一冊につき発行されたのは一〇〇~一五〇部程度と、ささやかな数だったようですが、新しい遊女の情報をうしろに加筆して何度か増補再版しているものもあります。当時は買うより貸本を利用する方が多かったといいますから、部数よりかなり読者が多かったように思います。

部数が少ないうえに内輪ネタが多いため、読んでいたのは関係者だけなのではないか、と推測する研究者もいます。出版が下火の頃はそういうこともあっただろうと思いますが、年に二〇種ほども出されていた頃などは、とても内輪だけに向けて書かれていたとは思えません。のちに江戸土産としても喜ばれたという吉原細見に比べれば、かなりニッチなものであったのは間違いないですが。

刊行が急に多くなった寛文の頃は、散茶(さんちゃ)女郎(安価に遊べる遊女の位)が登場し、客の大衆化がはじまった時期です。そのため、遊女評判記の需要も増したのでしょう。吉原細見のように地図を付したり、並び順をわかりやすくしたりと、初心者にわかりやすい趣向を凝らしたものも登場し、出版合戦が繰り広げられていくこととなりました。

刊行が盛況だった頃の遊女評判記を読んでいると、「この作者は本当に性格が悪いな!」と感じることが多々あります。理由はさまざまですが、よくあるのは、前に出版された遊女評判記に対する口撃がひどいこと。

「あそこの評判記でこの遊女は情に厚く心優しいと書かれている。だが、実はこんな悪事をしている。あの作者の目は節穴だ!」といったふうに、先に出された遊女評判記の誤りを非難するのは、遊女評判記の刊行がはじまった頃からありました。一種の様式美です。寛文以降はこれが更にヒートアップして、「誰かをけなさないと遊女評判記は書けないのか?」というくらい非難合戦が白熱していきます。

同時に、遊女に対する批評も辛辣(しんらつ)になっていきます。「心悪(あ)しき」「面体(めんてい)悪しき」といった文言はもちろん、「どこやら人喰犬(ひとくいいぬ)のようだ」(『吉原よぶこ鳥』万代)とか、「肥えて油がつき、豚の毛を毟(むし)ったよう」(『讃嘲記時之大鼓(さんちょうきときのたいこ)』しかの)なんて記述までみられます。遊女の欠点を書くというのは、評判記としては当然のことでしょう。しかしそういった枠におさまらないような侮蔑(ぶべつ)的な悪口を吐いたり、ゴシップばかりを詳細に記すような評判記がどんどん増えていきました。

確かに、ただ褒めるだけでは、読者は面白がらなかったかもしれません。他の作者に対する批判も、売るためのひとつの趣向だったのでしょう。その証拠に、自分が書いた評判記を別人の作のように偽って批判する、なんてこともされていました。でも、書かれる側の遊女にとってみれば、盛り上げるために悪口を書かれたり、擁護されたりと、たまったものではなかったでしょう。

ライターは店の関係者か客か

それでは、遊女評判記は、どんな人によって書かれていたのでしょう。

序文や跋(ばつ)文にはたいてい作者の妙なペンネームだけが記されていて、実際にどんな人物であったかは、はっきりしない場合がほとんどです。おそらくは、遊女の生活にある程度関わり合いをもったひとたちだろうと考えられています。たとえば、遊廓内の店の関係者、もしくは遊女をしばしば買った客などです。

この推測にはいろいろ理由があるのですが、寛文以降の作者の性格がよくわかる著名な一節を紹介しましょう。『長崎土産』(延宝九年〈一六八一〉)の記述です。これは長崎丸山遊廓を対象とした遊女評判記ですが、作者自身は上方(かみがた)出身であると述べています。

『長崎土産』を書く自分もそうであるが、遊廓で遊び金銭を剥(は)ぎ取られた者が上方にも多い。しかし、こりずに遊女評判記を板行(刊行)し、自ら遊女を買う金はないから物持ちの若人をそそのかして取り巻きとなり、太鼓持(たいこもち)とも客ともわからず遊廓内をさまよい歩く。

遊女屋も揚屋も内情を覗かれるのは嫌だが、強くあたって遊女評判記に悪口を書かれても困る。それに、ひやかしで来たような若い人を伴って登楼してくれる人でもあるから許そう、などといって、皆作者がうろうろしていても知らん顔をする。

ようは、遊廓で金を遣い果たしたけれど、それでも遊廓を離れずどうにか入り浸っていたようなひとが遊女評判記を書いていたんですね。金を遣い果たすというのは、余程のことです。きっとお客として通っていた頃は羽振りよく、遊女はもちろん、お店の人たちもおこぼれに与かっていた筈(はず)です。商売とはいえそんなふうに金ヅルにした元お客がうろうろしていたら、見て見ぬ振りをしたくなるのが人情でしょう。この『長崎土産』の作者も「悪性大臣嶋原金捨」なんて名乗っていますから、京都の島原遊廓で金を遣い果たし、腫れ物扱いをうけていたことが想像されます。

こんなふうに遊女評判記は、店の者なのか客なのかよくわからない、けれど遊女の生活空間に関わり合いをもったひとたちによって担われていました。彼らがいくら遊廓に精通していたからといって、数多くの遊女を一人ひとり把握し、詳しい評判を書ける訳がありません。遊女評判記を書くには、当然ながら、協力者の存在が不可欠でした。