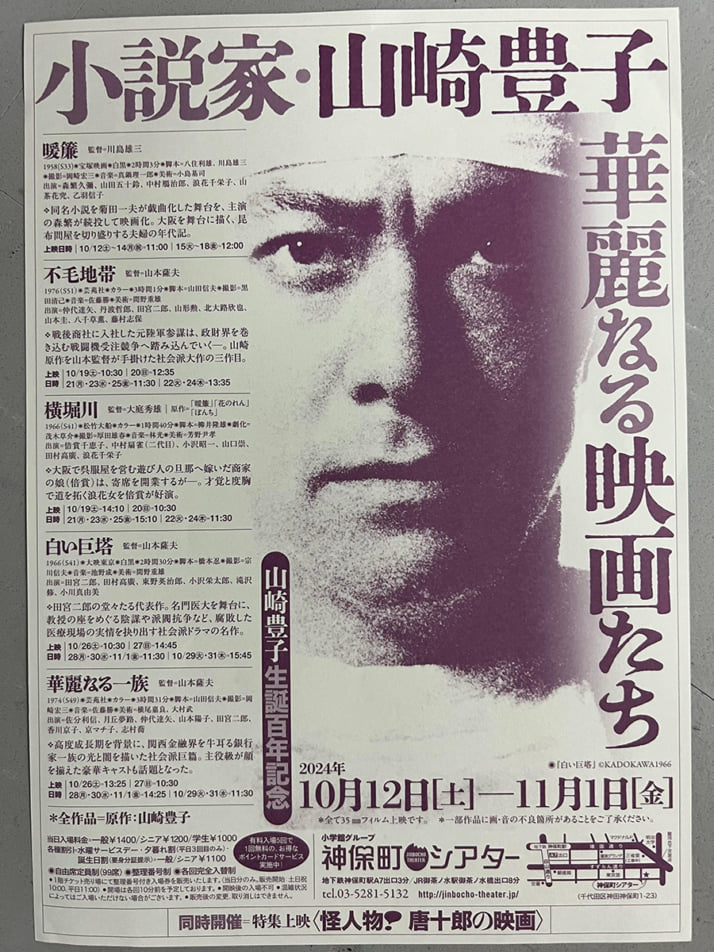

【山崎豊子さん生誕100年】で異色の作品「横堀川」が上映 「国民作家」となる前夜に描かれた“船場三部作”の魅力

さくらの原型を演じた倍賞千恵子

このTVドラマ「横堀川」に、あらためて映画界が目をつけたのも当然といえた。

「このころ、NHKの人気コンテンツを映画化することが、さかんに行われていました。たとえばNHK朝ドラで大ヒットした『おはなはん』(1966年)や『旅路』(1967年)も、すぐに映画化されています。しかし、最大のヒットは、NHKラジオドラマ『君の名は』(1952~54年)の映画化でしょう」

「君の名は」は、男女のすれちがいを描くメロドラマで、放送時間になると、銭湯の女湯がガラ空きになるといわれた、伝説のラジオドラマである。

「この映画化権を獲得したのが松竹です。1953~54年にかけて、岸恵子・佐多啓二主演で第3部まで制作され、空前の大ヒットを記録します。ヒロイン真知子(岸恵子)が、ストールで頭全体をすっぽり巻くスタイルが大流行し、“真知子巻き”と呼ばれました。この映画の監督が、“松竹メロドラマの職人”、大庭秀雄です」

そこで松竹は、NHKドラマ「横堀川」の映画化権を獲得し、ふたたび大庭秀雄監督を起用する。クレジットは、「原作:山崎豊子、劇化:茂木草介〈NHK連続テレビドラマ〉、脚本:柳井隆雄・大庭秀雄」となった。

映画版は、タイトルこそ「横堀川」だったが、物語の90%は「花のれん」である。冒頭は「暖簾」の昆布屋の娘・多加が登場するが、すぐに呉服屋に嫁いで、話は「花のれん」に移るのだ。「ぼんち」は、跡形もなくなった。

「なにしろ、3作の山崎文学を、50分×51回のテレビドラマに“合成”した茂木脚本をもとに、それを今度は100分の映画にまとめなおすという、少々強引な企画でした。そもそも、『花のれん』には、1959年、豊田四郎監督、淡島千景・森繁久彌主演による、宝塚映画(東宝配給)の名作がある。大庭監督としては、やりにくかったと思いますよ。しかも、原作のTVドラマはまだ放映中で、全体の半分もいっていない段階で映画化させられた。よって映画も、原作の半分くらい、多加が出雲の安来節を買い付けてヒットするところで終わっています。しかし、それでも見どころは、たくさんあります」

まず、配役の妙だという。

「主役の多加を演じた倍賞千恵子は、当時24歳。寅さんの妹さくらを演じるのは、この3年後ですが、すでに、あのさくらの雰囲気――やっかいな家族に翻弄させられるものの、自分を見失わないしっかりものを、若くしてキチンと演じています。いわば、さくらの原型といっても過言ではありません。また、その亭主で、放蕩三昧を繰り返すダメ男を、中村扇雀(のちの四代目坂田藤十郎)が見事に演じています。森繁久彌はあくまで“演技”でしたが、扇雀のダメンズぶりは地としか思えない。このひとは、かなり後年までアチラ方面がおさかんで、70歳の時に、19歳の舞妓相手にホテルの廊下で“開陳”しているところをFRIDAYに隠し撮りされたりしましたが、まさに、あのとおりのチンタラぶりです」

見逃せない2人の脇役

さらに、この映画ジャーナリスト氏は、2人の脇役に注目してほしいという。

「まず、金貸し婆さんを演じた浪花千栄子です。短い出番ながら、超ウルトラ級の強烈演技で、実にアクの強い芝居を見せてくれます。朝ドラ『おちょやん』のモデルですが、いまの若いひとが観たら、驚くのではないでしょうか。『二十四の瞳』で笑いながら少女を虐待するうどん屋女将、『夜の素顔』で服を半分しか着ていない状態の京マチ子にカネをせびる強欲母、『悪名』で勝新太郎に説教する女親分・麻生イトにならぶ、ド迫力場面です」

実は彼女は、1958年の映画『花のれん』でも金貸し婆さんを演じており、あまりのはまり役に、再起用されたものと思われる。また、山崎さんは、作家デビュー直後に浪花千栄子と対談している。それだけに浪花千栄子の“名演技”が、小説や映画にそのまま投影されたのでは、との見方もある(対談は、新潮社刊「山崎豊子 自作を語る3」に再録)。

「もう一人が、多加を支える寄席の番頭、ガマ口を演じた小沢昭一です。彼は、だらしない男をやらせるとピカイチなんですが、ここでは、寄席経営で苦労する多加を支える、誠実な番頭役を、とても気持ちよく演じています。いまや、こういう名バイプレイヤーがいなくなっているので、かえって新鮮です」

そのほか、上方落語界の大物、6代目笑福亭松鶴(1918~1986)や、桂小米時代の髪の毛フサフサ桂枝雀(1939~1999)なども元気な姿で登場し、落語ファンにとってもたまらない映画となっている。

「たしかに、映画『横堀川』は、『白い巨塔』などに比べると、小粒に感じるでしょう。しかし、“山椒は小粒でもピリリと辛い”といわれるように、いまとなっては、なかなか貴重な役者の名演技が続々登場します。さらに、旧作3本を合体させてでも、新しいものを生み出そうとした、TVマンや映画人の、山崎文学への期待が感じられます。山崎豊子さんとは、初期からすごい作家であったことが伝わってくる、そんな映画です」

神保町シアターでの上映は、10月19日(土)から25日(金)まで、1日1回の上映である。

[2/2ページ]