「夫の戦死が誇らしい」手紙につづった母は、仏前で毎晩のように涙を流していた #戦争の記憶

県民の4人に1人が犠牲となった、沖縄戦。「ありったけの地獄を集めた」といわれるこの激戦地で、米軍から陣地奪還を果たした大隊があったことをご存じだろうか。最終的に隊員の9割は戦死し、指揮官を務めた伊東孝一(当時24)はその遺族に宛てて手紙を送り続ける。その「詫び状」に手紙を返した遺族たちがいた――。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

時は流れ、数奇な縁によって伊東から「遺族からの返信」356通の束を託されたジャーナリスト夫婦が、「送り主」たちへ手紙を返還することに。最愛の人の帰りを待ち続けた遺族たちは何を思い、何をつづったのか。『ずっと、ずっと帰りを待っていました 「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡』(浜田哲二、浜田律子著)から、時代を超えて胸を打つ人間ドラマをお届けする。

狂気の「進撃命令」

北海道出身の今村勝上等兵は、沖縄・西原町棚原(たなばる)の地で戦死した。享年33。第2次世界大戦末期、1945年5月5日のことだった。

当時1000人もの部下を率いていた伊東孝一大隊長は、絶望に満ちた戦いの軌跡を以下のように述懐する――。

***

我が攻撃諸隊の戦力には不安があり、敵の熾烈な火力を考えると、「棚原高地を目指して突進、奪取せよ」という連隊から下った命令はとても正気とは思えないものだった。攻撃中止を具申するも、続行するよう命じられる。

進撃の最中、小休止のため地面に腰を下ろすと、いつの間にか寝入っていた。目覚めたときの朝焼けが、いつもと違う色をしている。

副官に時刻を聞くと、午後4時だという。

「なに! もう夕方か。そんなに眠ったか」

頓興(とんきょう)な声が出た。

朝焼けだと思ったら夕焼けだったのだ。半日以上、眠り続けていたことになる。

今夜こそ、棚原高地へ突進せねばならない。

5月4日午後10時、大隊は前進を再開した。障害となる敵を排撃するための先鋒隊に続き、第2中隊、独立機関銃中隊、大隊本部などの順に散開して、120高地西側斜面を匍匐前進で登ってゆく。

相変わらず敵の砲弾が降り注ぐ。すぐ近くで炸裂し、伝令などが一度に20名ほどやられる。今は負傷兵に目を向けている余裕はない。前進する大隊とすれすれの所を弾幕の嵐が吹きすさんでいるのだ。

照明弾の明滅を利用して、大隊は小さな波のように高低差がある一帯を前進する。右手から曳光弾がしきりに飛んでくる。狙われているのだろう。先鋒隊が闇の中に消えると、敵火は排除され沈黙する。これを繰り返しながら、米軍陣内に深く侵入していく。

奇跡の敵中突破を果たす

かくして大隊は敵の防御線を突破し、120高地の後方へ出た。右手には、敵砲兵が残した空薬莢が小山をなしている。我らの進撃を恐れ、東方へ退却したのだろう。夜明けまで、あと3時間。急がねば。大きな月が棚原高地の方角に昇っている。

「前進、前進! あの月のほうへ進め」

疲れ切った兵や大山中隊長を激励しながら進撃する。

突破は成功しつつあった。月が煌々と照らす峰を、大隊の陣頭に立って、進みに進む。

やがて、大岩壁に到達した。暗がりに白く浮き出た岩塊の上に標高杭がある。目標の棚原高地は、まぎれもなくここだった。ついに到達したぞ!

と、いまだ明けきらぬ空に、突如、照明弾が打ち上げられた。

敵が我らの進出に気づいたのだ。すぐさま、円陣防御の態勢をとる。友軍の攻撃がどうなっているかはわからないが、我が大隊が一番深く敵中に入っているとすれば、奪還のための激しい攻撃を受けることは必至だ。

完全孤立し、友軍の進出を待つも…

夜明けとともに米軍の猛攻が始まった。戦車を伴った歩兵が、迫撃砲を浴びせながら、四方から攻め込んでくる。一緒にタコツボ(個人用の塹壕)に入る樫木副官や通信兵、主計中尉も銃を持って戦う。本部のすべての兵が最前線で敵を迎え撃っているのだ。

全般の戦況は──と周囲を見渡すと、前田高地への砲弾の雨が熾烈を極めている。そして、遠く西北の海上には大艦隊が浮遊しており、いずれ艦砲射撃を浴びせてくるだろう。他の部隊に遅れまいと突進したが、今や大隊は敵中で完全に孤立している。

正面の敵からは、擲弾機による手榴弾がひっきりなしに飛んできた。突撃こそしてこないが、タコツボから少し顔を出しただけで、狙撃の銃弾を見舞われる。さらに背後の山並みの切れ間からは戦車の砲撃。上空を乱舞する敵方の偵察機により、我らの布陣も筒抜けのようだ。

私自身も戦闘に巻き込まれ、戦術もへったくれもない。とにかく連隊本部に連絡が必要だ。右隣5メートルの窪地に、無線分隊がいる。狙撃の恐れがあるので、通信文に石を包んで投げ入れた。暗号手は昨夜、戦死したので、ナマ文(暗号化していない文章)で打電させる。

「我が大隊は本5日午前4時、棚原西北側154.9高地を占領せり」

すでに午前6時を過ぎていたが、激しい戦闘の最中ではこれが精一杯だった。が、昼頃になって、連隊本部から返電があった。

「暗号書の紛失の理由を知らせよ。爾後の進出はしばらく待て」

現在、敵と数十メートルで対峙し、手榴弾戦と狙撃戦を繰り広げながら、やっとの思いで打った電報だ。敵陣深くまで突入し、要衝を占領しているのは、今のところは我が大隊だけのはず。であるのに細部を責められ、叱られているかのようだ。

とにかく今日一日──、今日一日さえ持ち堪えれば、と何度も自分に言い聞かせる。我が大隊が生き残る道は、友軍の進出を待つ以外にはない。そして、圧倒的な火力差を埋めるには夜襲しかないのだ。大隊の運命を今夜の友軍の進出に賭ける。

上官を助けようと、身を乗り出した

こうして大隊本部が苦闘と苦悩を重ねている時、第2中隊も棚原集落で激しい戦闘を繰り広げていた。米軍の半装軌車(車輪とキャタピラを併せ持つトラック)を奪いトーチカにして、通信線を切り、補給路も絶って、獅子奮迅を続けている。

今村勝上等兵も、大山中隊長の近くで、次々と押し寄せてくる米兵を迎え撃つ。まさに死闘だ。倒しても、また倒しても、敵は新たな歩兵や戦車を前面に押し立て、攻め込んでくる。

その時、目の前で銃弾を受けて倒れた部下を助けようと、大山中隊長がタコツボを飛び出した。

「いかん!」

今村上等兵は叫んでいた。

その声に重なるように、中隊長は狙撃手の放った銃弾を浴びて、膝をつく。

「中隊長殿!」

思わずタコツボから身を乗り出して助けに行こうとする今村上等兵。

それを見た敵の狙撃兵が照準を合わせ、引き金を引いた……。

***

今村上等兵の長男との出会い

私たちが遺族へ手紙を返還するきっかけをつくってくれたのが、今村勝さんの長男・信春さん(75歳)だ。世界自然遺産の知床半島に近い、北海道斜里町の遺族会に所属し、父が戦死した沖縄への慰霊の旅や、8月15日に東京で実施される全国戦没者追悼式にも繰り返し出席している。

伊東大隊長から預かった356通のうち、「母が父のことを記した手紙ならば、コピーでもいいので欲しい」と最初に懇願した遺族で、その申し出を受けたことが返還の活動につながっているのだ。

明るく快活な方で、北海道へ行くたび、大歓迎してくれる。私たちと活動を共にするボランティアメンバーの女子学生たちは何度も自宅へ泊めて頂き、とてもお世話になった。そんな信春さんだが、沖縄で戦没した父の話になると、ガラッと印象が変わる。

父は還らず、母は叔父と再婚した

勝さんが出征するとき、母・ツルヨさん(享年99)のお腹の中にいた信春さん。もちろん、父の顔は知らない。そして、終戦後、遺児となってからの暮らしは、赤貧洗うがごとく苦労の連続だったという。

斜里町で農業を営んでいた勝さんとツルヨさん。入植者が多い地域だったので、まず借金をして土地を購入し、小麦やジャガイモなどの栽培を始めた。当初は順調だったが1941年7月、勝さんに召集令状が届く。

前述したように、ツルヨさんは信春さんを妊娠中だった。臨月が近くなると農作業は続けられず、今村家の暮らしは戦地から届く勝さんの仕送りだけが頼りとなる。そして迎えた終戦。一家の大黒柱の復員を待ち望んでいた母子に届いたのは、勝さんの戦死公報だった。

終戦後の混乱期、母子家庭の暮らしは厳しく、父が購入した広大な土地を維持する労働力もない。しばらくすると、勝さんの弟・勇治さんが復員。生活苦にあえいでいたツルヨさんは、家を守るために夫の弟と再婚する。

しかし、鹿児島や横須賀など国内各地の軍の駐屯地を渡り歩いて体調を崩した勇治さんは、寝たり起きたりを繰り返す日々だった。働けないので収入はない。そのうえ、治療費も掛かったので、今村家の家計はさらなる火の車となっていく。

信春さんは、幼い頃から母や義父を手伝って農作業をしたが、暮らしは苦しくなるばかり。結局、土地は手放した。それでも借金の利息が膨らんで、当時の金で100万円近い負債があったという。

仕方なく高校進学を断念、農家の手伝いや砂糖を加工するビート(甜菜)工場で、朝の5時から深夜まで働き詰めだった。1年の内、休んだのは元日と数日だけだったという。

ただ、勉学への思いは断ち切れず、通信制の高校で学ぶことにする。が、借金返済のためにダブルワークを余儀なくされ、結局学業は諦めざるを得なかった。

夫の戦死を「光栄」と手紙に書いたツルヨさん

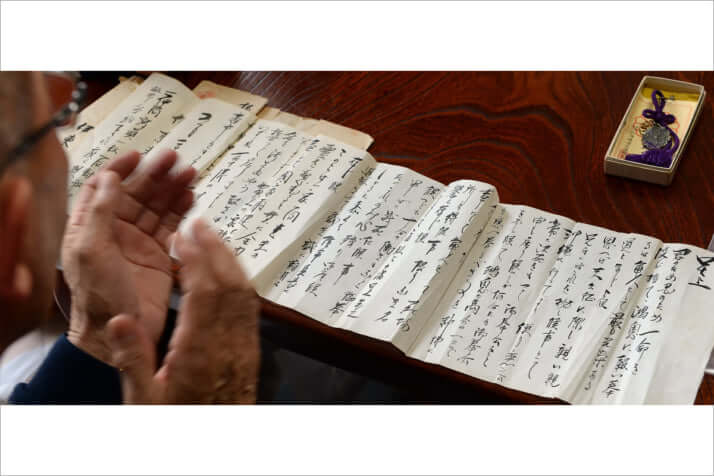

今は、ひとつ年下の妻・富子さんとの二人暮らしで、時折、近くに住む孫も遊びにくる、にぎやかな家庭を築いている。そんな信春さんに母・ツルヨさんの手紙を返還した。

***

妻・今村ツルヨさんからの手紙(1946年6月27日)

「呈上

君のため国のため、一命を投げ捨てて鴻恩(こうおん)に報い奉るは、軍人として最も光栄ある道と存じ上げます。

(中略)

幸いにして軍人として死に場所を得た事、限りなき名誉と存じます。

妻として、これ以上の満足はございませんが、十分の働きもなく御奉公半ばに戦死仕りました事、これのみ心残りに御座います。しかるに忝くも、陸軍兵長に進級させて戴き、誠に有難く存じます。

この上は、一家一同夫の霊を慰むると共に、全力を尽くして国家再建に奮闘いたします。軍人の家族として、名を汚さぬよう致さねばならぬと誓って居ります。

いずれ葬儀のすみ次第、御礼申し上げますが、取り敢えず書中をもって御礼申し上げます。

6月27日

今村ツルヨ

伊東孝一様」

***

毎晩のように仏前で泣いていた母

巻紙の和紙に揮毫(きごう)された立派な書簡。そこには、夫の戦死を誉れとする、軍人の妻としての強い覚悟が綴られている。

しかし、信春さんによれば、

「そんなわけないですよ。毎晩のように、仏前で涙を流していたもの……」

ある日、新しい夫への気遣いから、勝さん所縁の遺品を処分したツルヨさん。それに気づいた信春さんが家中をくまなく探しても、出征前に切った遺髪や爪など、わずかなものしか残されていなかった。

「その時は母を責めました。私にとっては、血のつながった父の大切な遺品ですから」

伊東大隊長に、「母が書いた手紙をコピーでもいいので欲しい」と懇願した理由はここにあった。地元の遺族会の副会長を務め、沖縄に何度も足を運んで慰霊と調査を続けていたのも、父のことをもっと知りたいと思うがゆえの行動だったそうだ。

※『ずっと、ずっと帰りを待っていました 「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡』より一部抜粋・再編集。