沖縄戦、最後の秘話…「生きて伝えよ」と命じられた元兵士が持ち帰った“玉砕の記録” 戦後に始まった“新たな戦い”とは

「生き残ることの罪深さ」

「日本兵の戦死の記録というのはみんな、いい加減なものですよ。誰も最期をきちんと看取ってないから。でも、私は看取った、できる限り」

あるいはこうも。

「私自身が書いたものだからね。間違いありません。これだけ正確なものは、おそらく沖縄戦では残っていないんじゃないかな」

訪問時、石井さんはすでに95歳を迎えていたが、記憶は鮮明で、受け答えもしっかりしたものだった。

私は、石井さんと「呼吸を合わせる」ことを心がけていた。

石井さんと向き合う中でのそれは、沖縄をはじめ、米国の大学や公文書館などで集めた、当時の史料や写真、米軍側の記録や手記、そうしたものを見せ、また私が全国や海外で面会してきた米国人、日本人を問わない戦中体験の証言を読み上げる中で、石井さんが示す関心と、発した言葉に向き合う作業となった。

観えてきたのは、戦後に始まった石井さんの“新たな旅路”ともいうべき心の軌跡。石井さんは98歳で亡くなるが、その生涯にあって、沖縄戦後の半生は、「生き残ることの罪深さ」をみずからに問いかけ続けたものとなった。

ある者から告げられた言葉は、生涯、石井さんの脳裏から離れることはなかった。

「沖縄では勇敢な者はみな、死んだ。臆病な者だけが生き残った」

「生き残れ」と命じられた兵士

自分は助かった、幸運だったのだなどとは言葉に出せず、感情がくすぶり続ける。時間はその辛さを癒すことなく、むしろ戦後という時間は石井さんをとらえて離さない。

戦後、戦友の遺族・親族を探し、訪ね歩いた石井さんは、決して歓迎されるばかりではなかった。遺族には「なぜ、あなただけが」という想いがある。遺族の内にある、そんな言葉なき表情と向き合うことにもなる。

だが、決して言葉に出すことはできなかった。

私は命じられたのです。生きよ、と。生き残れ、と。みなの最期を「生きて伝えよ」と。

石井さんが私にその言葉をついに明かした時、私の胸に去来したのは次の想いだった。

戦場がもたらす罪は、決して戦場だけでは完結しない。永く人間をとらえ、そして蝕むのです。戦争という状況は決して、時を経ても人間を解放しないのです。

石井さんの言葉に呼応した私が、そう石井さんに応答すると、石井さんは自身が戦中、ガマの中でろうそくを灯して書いたという紙片を渡したのだった。

これ、持っていってください。これ、あなたが持っていてください、と。

一人の元日本兵の姿。それは沖縄戦、最後の秘話であると同時に、戦禍を知らない世代に、「生き残ること」を未来に向けて問いかけ続ける、決して消失しえない現実、ではなかろうか。

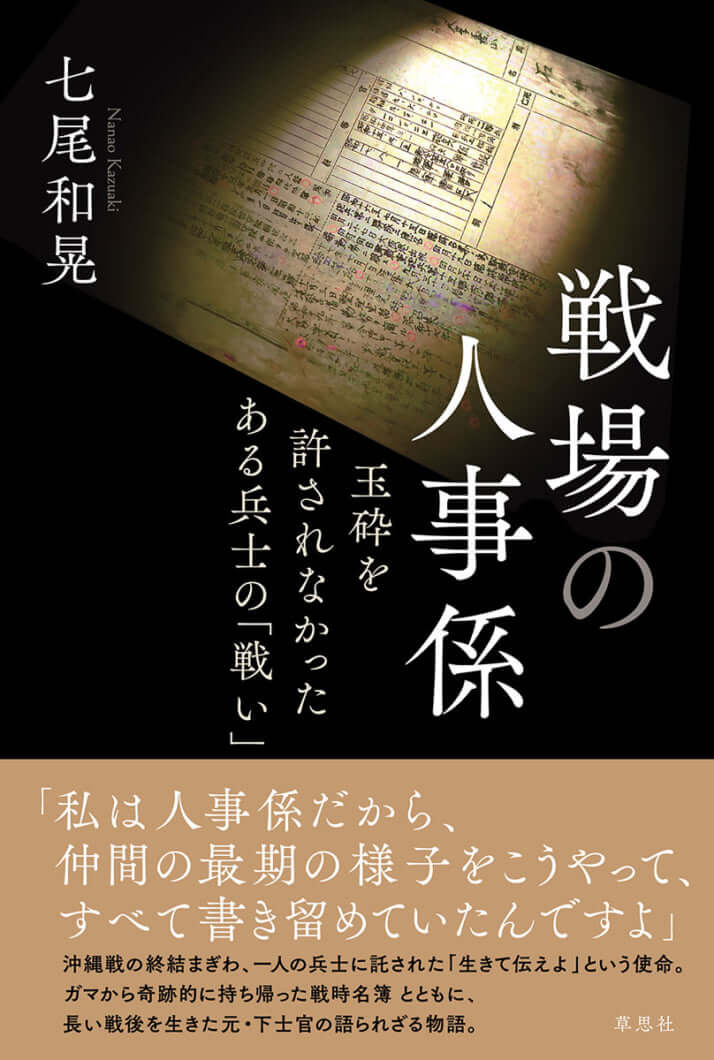

石井さんの戦中の足跡、そして戦後の軌跡を追体験すべく、遅々たる踏査は石井さんの没後も続き、ついに15年余の歳月を費やすこととなった。『戦場の人事係 玉砕を許されなかったある兵士の「戦い」』(草思社)は、そんな「歩き継ぐ」戦後史という視点で貫かれているはずだ。