文学と焼酎、2つの「百年の孤独」 「ぜひ飲みながら読んで」蔵元が明かす命名秘話

私なりの寺山修司へのオマージュ

「それは、私が寺山修司のファンだからです。ガルシア・マルケスが『百年の孤独』でノーベル文学賞を受賞したのが1982年でした。寺山修司は自身の監督作品として、1984年に『百年の孤独』を映画化し“さらば箱舟”として発表していますが、小説と同名のタイトルをつけることは許されなかった。そこで、私なりの寺山修司へのオマージュと、創業100周年、さらに“貯蔵酒”のテイストを感じさせる商品名として“百年の孤独”の商標登録を取得したのです」(黒木氏)

もちろん、文学青年だった黒木氏も、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』を愛読していた。

「当時、私は30歳ぐらい。その頃、文学好きだと言うなら“寺山修司やガルシア・マルケスを語れて当たりまえ”という風潮がありました。私も若い時分、本気でシナリオライターになろうと思っていた時期があった。映画や音楽、そして文学には特別な思い入れがありますね」(同)

芸術へのそんな思いは、「百年の孤独」のボトルにも。知る人ぞ知るこだわりだが、ボトルの側面にはジャズ・ミュージシャンのエリック・ドルフィーが残した名言が刻まれているのだ。

When you hear music after it’s over, it’s gone in the air, you can never capture it again.(音楽は終わってしまえば消えてしまい、二度ととらえることはできない)

当時では珍しかった樽での長期熟成。焼酎としては珍しい40度という度数。細部までこだわったパッケージ。そしてネーミング……。「百年の孤独」が銘酒と言われる所以は、黒木氏のアイデアの集大成にあるといえるかもしれない。

東京から遠路はるばる宮崎まで買いに来てくれた人も

焼酎を巡っては「分かる人には分かる」こんなエピソードも。

「発売してしばらく経った頃、百年の孤独を飲んだという東京在住の方から“どこで買えるんだ”という電話がありました。当時はまだ通販サイトもありません。“宮崎までお越し頂ければ…”と返事すると、その人は本当に宮崎まで買いに来てくれた。その時に“いけるぞ”と確信しましたね」(黒木氏)

中身の焼酎のみならず、パッケージにもこんな“反響”があった。

「北海道に住む見ず知らずの人から突然、“私の結婚式に出て欲しい”という連絡があったんです。どうして私が?と尋ねると“友達だからだ”と。会ったこともない人です。何を言っているのかと思ったら“俺もエリック・ドルフィーの大ファンなんだ。だから俺たちは友達だ”と」(同)

嬉しくなった黒木氏は予定を調整し、本当に北海道まで行って“お会いしたこともない人”の結婚式に出席したという。

文学作品をモチーフにした商品は、その後も黒木本店から何度か発売されている。米焼酎の「野うさぎの走り」は、中沢新一の著書の名を借りたもの。黒木氏は実際に中沢氏に会いに行き、使用の許諾を得たそうだ。

黒木氏の後を継いだ5代目、黒木信作氏が考案したスピリッツ「失われた時を求めて」は、フランスの小説家、マルセル・プルーストの同名小説から名付けられた。こちらは限定醸造で既に完売しているそうだ。

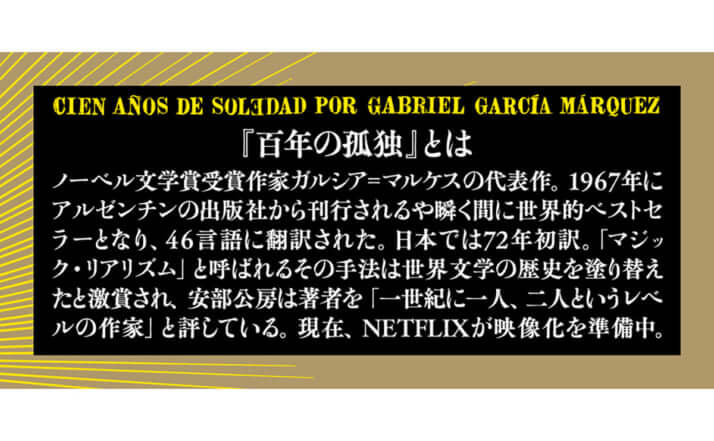

難解作品として知られる『百年の孤独』

このたびの『百年の孤独』文庫化を受け、黒木氏も、あらためて書店で購入したそう。刊行当時から“読破率の低さ”が囁かれてきた作品だが……。

「作中に描かれるおどろおどろしい白昼夢のような世界は、どこか、“明確なもの”がよく見えなくなった今の時代を示唆しているようにも思えます。文学好きなら誰もが通るべき“必携の書”という風潮があった一方で、買って満足してしまい、実際には読破できていない知り合いも一定数いましたね(笑)」(同)

そんな黒木氏に同書を読破するためのコツを尋ねると、

「変に構えず、文体の独特なリズム感や、描かれる白昼夢のような世界を楽しむという気持ちで読むといいと思いますね。眠れない夜に、ぜひ焼酎の百年の孤独と一緒に読み進めてみてください。安眠できること請け合いです(笑)」(同)

読んでから飲むか、飲んでから読むか。