作家・団鬼六の生き方 国民的俳優との意外な接点…「仕事でも恋愛においてもただひたすら狂ってみたい」

鬼六邸を訪ねていた意外な人物

さて、面白いのは団さんの交遊録である。もともと公式的な真面目人間は嫌いだった団さん。自宅にはやたらと人、というより奇人変人や超有名人が出入りしていたといい、アマチュア囲碁大会を開いたりもしていた。夜中1時ごろ、あの渥美清さん(1928~1996)もウイスキー持参で遊びに来たそうである。渥美さんは酒を飲まないが、「こんばんは」と下駄履きでやってきたという。

その渥美さんを紹介したのが谷さんというから、芸能界というのは面白い。もちろん渥美さんにSMの趣味はないが、お互いに人生談義を語り合っているうちにウマが合ったのだろう。団さんの家にやってくる前に「どうです? 今晩、語り合いましょうか」といった調子で電話がかかってきたそうである。近所の人も大喜び。サインをねだってきても断りもせず、ニコニコ応じていたという。

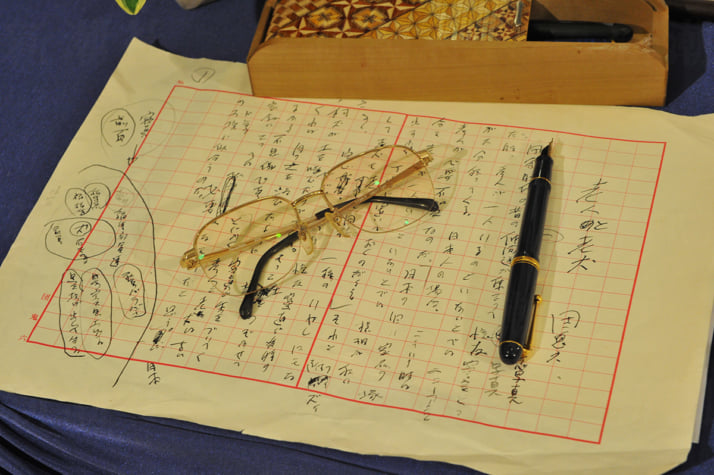

そのときの様子を団さんは「蛇のみちは 団鬼六自伝」のあとがきに、こう綴っている。少し長いが紹介しよう。

《誰が来ようと渥美さんは少しも嫌な顔はしない。庭に面した十二畳の座敷で大勢に囲まれながら彼の一種の人生論を語り、人の言葉にもしみじみ耳を傾けるのだが、それは一寸、大スターと呼ばれる人の真似の出来ない事だった。近所の人々は渥美さんの人間性に深く感動した事はたしかである。また渥美さんの語り口は(柴又の寅さんのそれにそっくりだが)絶妙であって、酔い痺れるような説得力があり、彼を囲む人々は笑ったり涙ぐんだりして彼の話術に引き込まれていくのだ》

団さん自身、人が喜んでいる姿を自分の喜びとした人だっただけに、団鬼六邸は夜遅くまで笑いにあふれていたのだろう。

ところで、団さん自身、「性」というものをどのように見ていたのだろう。「蛇のみちは」のあとがきには、こうも記されている。

《性欲が人間の本能であるならば性癖は人間の宿命であり、多角化する現代社会で性の趣向が多種多様になっても決して不自然ではない、ということを私は週刊誌の取材などに対してはしゃべってきた。つまり、性に関するものはすべ変質とか変態などとおって区別されるものではないと主張してきたわけである》

うーむ。けだし名言だなあ。破天荒を極めた紳士ならではの名言である。成功も名声もなげうって、借財の奈落に転落することさえいとわなかった79歳の人生。いつも和服姿で優しい笑みを浮かべていた。

次回は「ゴールデン街の歌姫」と呼ばれた渚ようこさん(非公表~2018)。グサリと突き刺すような歌声、行間からあふれる負の叫び。聴く人の心の痛みと孤独と不幸に精いっぱい寄り添った渚さんの人生とは。