中村泰受刑者が“公開の法廷という場”で発言を希望していた理由【警察庁長官狙撃事件の闇】

第2回【警察庁長官狙撃事件を“自白”した男、中村泰受刑者が明かしていた警視庁「公安警察」と「刑事部」の暗闘】からの続き

5月22日、収容先の東日本成人矯正医療センター(東京都昭島市)で死亡した中村泰(ひろし)受刑者(94)。別の事件で無期懲役中だったが、1995年3月に発生した「国松事件」こと、国松孝次・元警察庁長官の狙撃事件への関与を“自白“していたことでも知られる。2010年3月末に公訴時効を迎え、未解決事件となったこの国松事件について、中村受刑者は「新潮45」に2本の手記を寄せていた。なお、掲載にあたり当時の編集者は一切手を加えていない。

今回公開する手記は、銃撃犯の行動や心理を“推理”する1本目の「国松長官狙撃犯と私」に続く2本目。捜査をめぐる警視庁公安部と警察庁刑事部、大阪府警の“暗闘”を描く内容だ。その第3回は、中村受刑者が「警察史上最大の八百長ドラマ」と表現したオウム関係者の逮捕、そこに至る経緯とその後についてである。

(全3回の第3回:「新潮45」2005年3月号「総力特集 吉と凶・衝撃の七大独占告白手記 国松長官狙撃事件『スナイパー』から『公安警察』への挑戦状」より。文中の「被告」表記、年齢、役職名、団体名、捜査状況等は掲載当時のものです)

***

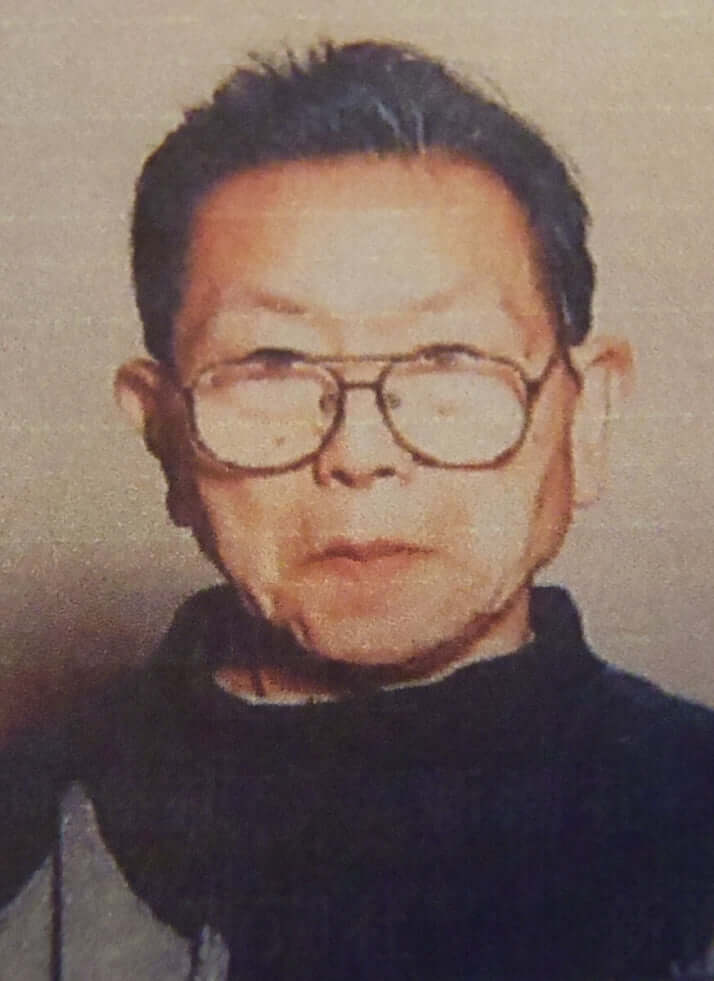

【写真を見る】瀕死の重傷だった国松長官、11年後に見せた笑顔

公安のスペシャリスト

取調べる側にとって、Nは扱いにくい容疑者であったかもしれない。過激派の連中のように、敵対的に黙否を貫くというのとは違うが、互いに波長が異なって噛み合わない、とでもいえばよいか。Nには、長官狙撃事件ならばともかく、単なる強盗事件で、しかも警察間の面子問題が絡んで扱われているとなれば、次元が低くてまともに論議するに価しない、という思いが心底にあったのだろう。刑事が問い詰めようとしても、むきになって弁明することもなく、柳に風と受け流してしまい、とどのつまりは、何か疑問点があればこういう密室の中ではなく、公開の法廷で堂々と解明しましょうや、という抵抗しがたい論理で片付けてしまうのであった。さらに、Nは老い先短い身を自覚しているからか、既に一身の利害得失は超越しているようなところがあって、一般の犯罪者には有効な利益誘導の手法が通用しないことも厄介だったといえる。

もっとも、通常の利害とは異なるが、彼にもそれなりの思惑はあった。妙な言い方だが、せっかく大阪府警が逮捕してくれたのだから、その流れに乗って立件に持ち込まれれば幸い、という気持があったのだ。つまり、法廷という舞台への出場権を得たかったのである。もし、この事件で起訴されなければ、公判の対象は銃刀法違反事件があるだけで、この場合は起訴事実を全面的に認めているので、ほとんど争点もなく、公判は割合い簡単に終ってしまう。したがって、被告人が発言する機会もあまり期待できないということになる。

Nについては、前年の秋以降、新聞、雑誌、テレビ等を通じて多くの報道が流布されてきたが、それらは誇張、歪曲、中傷、虚偽の入り交じった乱雑で不正確きわまるものだった。そんな報道の断片で真実が伝わるはずもない。彼の実像を知りたいと望む人びとに対して、当人が何を考え、何を企て、何を成してきたか、また、それと警察庁長官狙撃事件との関連性についても、できるかぎりの情報を提供することは、残り少ない人生における最後の義務であろう。社会から、あるいはさらに現世から完全に身を退いてしまう前に、その義務を果たすためには、公開の法廷という場が必要なのである。

6月18日、Nの移送を追いかけるようにして、新任の府警本部長が着任した。自他ともに認める公安のスペシャリストで、かつて警視庁公安部長の職にあった米村敏朗警視監である。公安の代理人とも目されているこの人物が、この時期に大阪府警の最高指揮官の地位に就いたことの意義は小さくない。公安部にとっての当面の緊急の課題はNの封じ込めであり、そのためには、大阪での事件をうまく利用することができれば好都合なのだ。もちろん、本部長が表立って指示するような粗雑な手を使うとは考えられないが、裏面から圧力をかけて目的を達するというのは、公安部の得意技でもある。この後あたりから、上層部の雰囲気が変わってきたようで、現場の担当者との摩擦も多くなってきた。

こうした上からの有形無形の圧力にもかかわらず、はかばかしい進展はなく、取調べの刑事にも焦りの色がみられるようになった。このままでは、検察庁が立件を認めないかもしれない、とも言い出した。これには、そうなってはそちらにとっても不都合だろうという含みがある。確かに、府警とNの双方にとって、その魂胆こそ全く別ものではあるにせよ、差し当たっての表向きの目標には共通するところがあった。府警としては、その面目にかけて、さらに背後で糸を引いている公安部の意向も加わって、なんとしても都島の事件を成立させたかったし、一方、Nにとっては、ここで起訴されなければ社会への窓口が閉じられてしまうことになる。

かといって、一時しのぎの供述書を作ったりするわけにはいかない。へたな小細工などすれば、後日、それが一人歩きして、自分の行動を縛ることにもなりかねない。特に、文書というものにはそういう性質がある。で、結局は消極的な対策で間に合わせるほかなかった。主任検事に対面するときには、何ごとについても具体的な反論をするのは控える、という姿勢を保つことにした。つまり、相手に立件をためらわせるような言動は避けよう、ということである。それが功を奏したかどうかはわからないが、少なくとも妨害にはならなかったと思われる。

しかし、そういう些事よりも、はるかに大きく影響したのは、府警が、きわめて重要な事実を検察庁に隠し通していたことである。実は、Nが名古屋で逮捕される直前まで、その身近に密接に連携して行動を共にしてきた人物がいたのである。だが、この事実を突き止めたのは、大阪府警ではなく、警視庁の刑事部であった。もちろん、警視庁に大阪府警の扱っている都島の事件に介入する意図があったわけではない。警視庁が追っていたのは、あくまで長官狙撃事件である。

警察庁長官襲撃は、その実行に必要ないくつもの条件からして、とうてい一個人が独力で遂行できるものではなく、数の多少はともかくとして、複数の人間が関与していることは確実とみられている。Nが関与しているとすれば、まず、その同志というか、仲間を洗い出すことが不可欠である。その後に、初めて事件の全体像が明らかになる。このことは、オウム教団を標的とした場合にも、小杉元巡査長一人だけを検挙してみても、それだけではどうにもならなかったという前例によく現われている。

こうして、Nの身辺を探る緻密で執拗な捜査が続けられた結果、ついにそれに該当する人物の“影”を焙り出した。とはいえ、その人物が特定されたわけではなく、今のところは、あくまで「影」にすぎない。ただし、実体がなければ生じないという意味での「影」であり、その正体が明らかになれば、事態が一変してしまう存在である。大阪府警が、検察庁に対して、この事実をひた隠しにしていたのも当然である。そんなことが暴露されたら、検察庁の描いた事件をNの単独犯行とする構図は覆ってしまうからだ。そうした共犯関係について、一応の目処がつくまでは立件を見送り、継続捜査の扱いにする、という処分になってしまう。

紆余曲折はあったものの、勾留満期となった7月2日に、それまでなんとなく“異床同夢”の関係にあった府警とNの望んだとおり、都島の事件は起訴された。しかし、その両者にもまして、この日を待ち構えていたものこそ公安部にほかならない。これで、公安部が企画していた一大プロパガンダ作戦に対する最大の障害物であったNの身柄は大阪の地に封じ込まれ、もはや警視庁(刑事部)の手に戻ることはなくなった。さらに、接見禁止措置によって、その口封じも仕上がった。南千住署の特捜本部員の大半を蚊帳の外に置いたまま、永井力公安一課長が選抜した特別行動班に、GOサインが発せられた。既にこの日を見越して、佐藤英彦警察庁長官まで抱き込む根回し工作が済んでいたし、その他の準備も整っていたから、その後の進行は順調であった。

こうして、ついに7月7日の七夕祭の日、警察史上最大の八百長ドラマ、オウム関係者四人の逮捕劇の幕開けとなったのである。当日の新聞各紙は、第一面と社会面の殆どを挙げて、この報道に当てた。号外まで出した社もあった。警察当局は九年間もの長い地道な努力の結果、ついに難事件の解決にたどり着いた、と讃辞を呈する評者もいた。

だが、多少とも内情を知っている警視庁刑事部の多くの者が、さらに当の公安部門でさえ心ある者は、今日の各紙の大報道が二十二日後の7月29日の紙面では、どのように一変するかを予想して、背筋に寒いものをおぼえたであろう。もちろん、Nも強い衝撃を受けた一人であったが、彼の場合は一般のそれとは全く違っていた。まかり間違えば、あの新聞の大見出しの名前と顔写真は自分のそれと入れ替っていたかもしれない、という戦慄が先行していたのである。

7月29日の各紙朝刊の紙面は、警察内部の者が危惧していた以上のものになった。逮捕を報じたとき以上の紙面を当てた新聞社もあった。「失策」「不信」「悪夢」などの語句を連ねて、警察をこきおろす論調が溢れていた。この時期に、あえて強制捜査に踏み切ったからには、一般に知られている以上の有力な証拠を抑えているのだろうと期待していたのが、いざ蓋を開けてみたら何もない空洞だった、という肩すかしを食らった反動もあろうが、それにもまして、まんまと公安警察のプロパガンダの片棒を担がされてしまったことへの慚愧と憤懣の現われでもあったのだろう。しかし、もしも報道機関が、小杉元巡査長の一人芝居に終ったこの茶番劇は、実はNという男の突然の出現によって自己の権威が失墜する危機感に怯えた公安部が、巻返しのつもりで企てた苦しまぎれの駄作にすぎなかったという真相を知れば、どのような反応を示したであろうか。

佐藤長官を初めとして、伊藤茂男公安部長、この逮捕劇の企画演出を担当したと思われる水元正時参事官に至るまで、今は現場を去ってしまった。二十二日間の興行を終えると、後は野となれ山となれと逃げ出してしまったようにもみえる。だが、はたしてそれで一件落着となるであろうか。大阪の都島の事件は、一見、長官狙撃事件とは関係がないようにみえる。しかし、実際にはその審理の過程で、関連する事柄が次つぎと浮上してきて、新たな火種となるはずなのだ。

それはひとまずおくとして、公安警察が大義(と彼らが信じているもの)のために、オウム関係者の三人や四人は犠牲にしても止むをえないと考えたとしても、それはそれで仕方がないともいえる。元来、どこの国でも秘密警察というのは、そうした性格のものなのだから。しかし、もしも現場の幹部が、小杉元巡査長が長官狙撃事件の犯人だなどということを、保身策以上に本気で信じているとしたら、これはもう救いがたい。無能を証明する以外の何ものでもないからだ。そして、このような無能な指揮官に率いられている公安部に未来はない。

***

それぞれのメンツが複雑に絡み合い、公安部と刑事部、大阪府警の“暗闘”は混沌を極めた――。第1回【「オウム4人逮捕は公安警察のプロパガンダ」警察庁長官狙撃事件、スナイパーが公安警察に突き付けた挑戦状】には、中村受刑者のアジトで発見された物品や貸金庫の開扉履歴などについて詳細な“解説”が綴られている。