警察庁長官狙撃事件を“自白”した男、中村泰受刑者が明かしていた警視庁「公安警察」と「刑事部」の暗闘

第1回【「オウム4人逮捕は公安警察のプロパガンダ」警察庁長官狙撃事件、スナイパーが公安警察に突き付けた挑戦状】からの続き

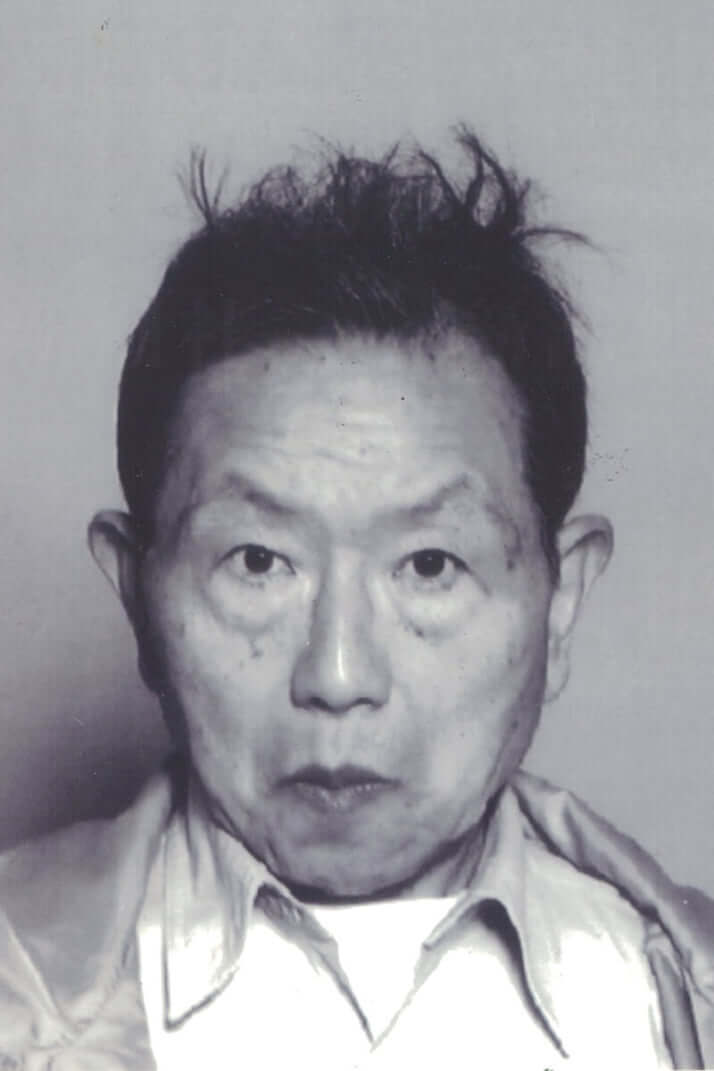

5月22日、中村泰(ひろし)受刑者(94)が収容先の東日本成人矯正医療センター(東京都昭島市)で死亡した。別の事件で無期懲役中だった中村受刑者は、1995年3月に発生した重大事件への関与を“自白“したことでも知られる。それは2010年3月末に公訴時効を迎えて未解決事件となった「国松事件」こと、国松孝次・元警察庁長官の狙撃事件だ。

この国松事件について、中村受刑者は「新潮45」に2本の手記を寄せていた。今回公開する手記は、銃撃犯の行動や心理を“推理”する1本目の「国松長官狙撃犯と私」に続く2本目。この第2回では、公安警察と刑事部が繰り広げた“暗闘”の詳細が綴られている。なお、掲載にあたり、当時の編集者は一切手を加えていない。

(全3回の第2回:「新潮45」2005年3月号「総力特集 吉と凶・衝撃の七大独占告白手記 国松長官狙撃事件『スナイパー』から『公安警察』への挑戦状」より。文中の「被告」表記、年齢、役職名、団体名、捜査状況等は掲載当時のものです)

***

【写真を見る】国松長官はその後どうなった? 緊張感が残る事件後の現場も

危機感を募らせる公安部

このあたりから雲行きが怪しくなってきた。もしも、Nが真犯人ということにでもなったら、公安部は窮地に追い込まれる。(刑事部という)“とんび”に油揚げをさらわれたどころの話ではない。これまで九年もの歳月を費やし、延べ三十七万人ともいわれる人員を投入して、何をやっていたのだということになる。当初から「犯人はオウム」という先入観に固執して、目隠しされた馬車馬のように盲進を続けるだけだった公安部は、「無能」の烙印を押されて、その存在価値さえ問われることになろう。

公安部は危機感をつのらせていたが、しかし、まだ望みは残されていた。その一つは、目撃者の証言である。狙撃者を直接見ていた数人の証言から得た犯人像は、年齢三、四十歳で身長一七○センチ前後というものであった。これは、六十代半ばで一六○センチのNとは、かなり隔たっている。

さらに、それにもまして重要なのは、その実年齢である。運動能力については、かなり個人差が大きいので一概にはいえないが、誰にとっても不可避なのが視力の劣化である。加齢とともに眼球内の水晶体の硬化が進んで、いわゆる老眼になるのだが、このため必然的に動体視力が低下する。対象物に焦点を合わせる水晶体が伸縮しなくなるのだから、当然の帰結である。拳銃で遠く離れた動く標的を迅速正確に狙撃するためには、十分な動体視力が必要である。長官狙撃事件では、過去の拳銃使用事件には前例がないほどの高度の射撃技量が示されている。他の行動の状況とも併せて、プロの仕事といわれているのもうなずけるところである。動体視力の低下している高齢者にできることではない。

Nのほうでも、そのような事情は百も承知していた。あらかじめ報道各社へ向けた声明文の中で、自分はゴルゴ13(劇画のヒーローで超一流の狙撃手)にはなれない、ティームの一員ぐらいが分相応であると述べている。

そのうちに、またもや、公安部にとって追い打ちになるようなことが起こった。Nが、長官狙撃事件についての手記を「新潮45」(04年4月号)の誌上に発表したのである。筆者は、公開された情報に基いて書いたという体裁をとっていた。しかし、その中には未公開の事実が含まれていたのである。

長官に向けて三発の銃弾が発射された直後に、長官公用車の前方に待機していた護衛車両から、異変に気付いた警戒員が、長官の横たわっている植込みの蔭に駈けつけてきたのだが、狙撃者はその私服警官へ向かって威嚇の発砲をした。これが最後の発砲になったが、銃弾が(狙撃者から見て)前方を横切る形で全力疾走する警官の背後すれすれに通り抜けるという際どい射撃であり、これもまた卓越した技量を示している。多くの拳銃用弾種の中でも、この事件で使われた357マグナム弾は最高速の部類に属するのだが、空気中を超音速で通過する物体からは衝撃波が発生して、これが弾の擦過音となる。当然、この警官は身近に銃弾が通過する音を耳にしている。Nがこの事実を知っていたということは、この警官のものを含めて極秘扱いとなっている関係者の供述書の内容を探り出す手段を持っていたか、あるいは、狙撃者から直接報告を受けていたか、のどちらかであるとしなければならない。

さらに、捜査員の中には、次のような見解を示す者もあった。この文章は一見、ルポ・ライターなどが書くものに似ているが、しかし、彼の場合は状況が全く違う。関連資料はすべて押収されているし、拘禁中の身では新たに参考資料を入手するのは困難であるはずだ。もちろん、取材活動などは全く不可能である。にもかかわらず、九年も前の事件をあれほど克明に記述できるのは、やはり直接関与していたからこそ、鮮明な記憶が残っているからではないか、というのである。

公安部の不安は増大していたが、しかし、まだ望みをつなげるものが残っていた。それは長年の極左過激派に対する捜査経験から確信に近いものになっていたのだが、自己の信念に基いて行動するこの種の確信犯は、損得や感情で動く一般犯罪者と違って、自らの手で同志を敵と見なしている官憲に売り渡すような行為はしない、ということである。この考えが正しければ、Nも自分の口から狙撃者の正体を明かすことはないとみてよい。あとは、刑事部が独自の捜査で、どこまで核心に迫れるかにかかっている。

この間、成行きからして当然のことではあるが、公安部は刑事部の捜査には全く協力しなかった。内心はともかく、表面は否定的に無視するという態度を続けていた。特捜本部として、重要な証拠のすべてを握っている公安部が知らぬ顔を決め込んでいるのだから、刑事部の捜査活動が困難をきわめたことはいうまでもない。しかも、それだけにとどまらず、公安部は妨害工作まで試みたようである。噂ではあるが、事件現場に残されていた朝鮮人民軍の記章と韓国硬貨からNのDNAが検出されないように、薬液で洗浄してしまったともいわれている。なにしろ、何も知らなかった小杉元巡査長を、わざわざ現場に“案内”して十分に観察させた上で、供述書に信憑性を付加するための詳細な見取図を描かせるような工作までしていたことからみても、全くありえないとはいえない。少なくとも、これらの物をオウム関係者の手に触れさせておいて、後日、そのDNAがどうのこうのというための細工ぐらいは試みているかもしれない。これなど、よく知られた(自分で転んでおいて公務執行妨害と言いがかりをつける)「転び公妨」手法の変種といえそうである。こうしてみると、例のコートの鑑定結果なるものも、どこまで真実なのか、疑問が生じてくる。

それでも、依然として公安部の不安感は払拭されなかった。刑事部が何か新しい証拠を見付けはしないか、Nが何か新しい供述を始めはしないか、それで事態が一変する可能性は、あい変わらず存在していた。Nが銃刀法違反事件で起訴された後、三カ月に及んだ取調べ期間中の彼の動静をひそかに窺い続けないではいられなかったのである。

刑事部は、それまでに集めた状況証拠に基いて、Nを立件できるかどうかを東京地検に打診していた。地検の見解は、それを証拠として認めて細部を説明する被疑者の供述書が伴わなければむずかしい、というものであった。これを公安部に対するものと較べてみると、まことに対照的である。一方には、証拠はあってもそれに対応する供述が欠けていると言い、他方には、(小杉元巡査長の)供述はあってもそれを裏付ける証拠が乏しいと難色を示しているからである。もっとも、この小杉供述なるものは、整合性のない不完全なもので、それを「マインド・コントロール」という怪しげな理由付けで補っているといわれているのだが。これに対して、刑事部のほうでは、われわれの集めた証拠は客観的で一貫性のあるものだ、と主張している。

[1/2ページ]