「光る君へ」紫式部の子孫は今の皇室へとつながっていく 女系図でみる日本史の真実

貧乏貴族だった「まひろ」一家だが

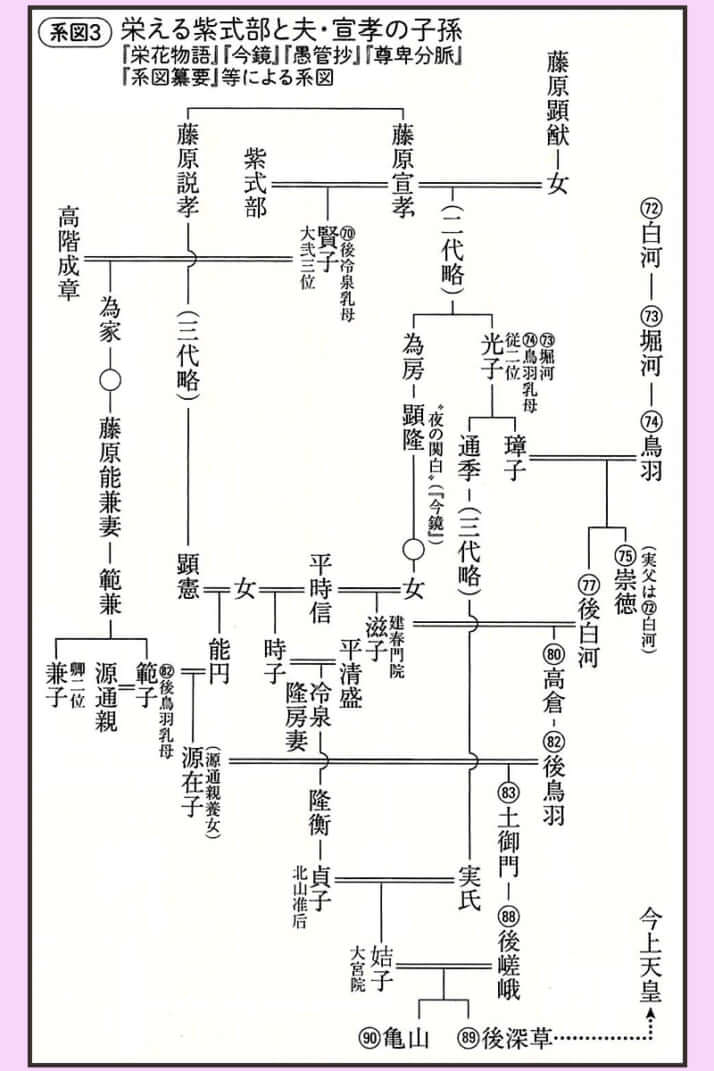

大河ドラマ「光る君へ」序盤では、「まひろ」(紫式部の劇中での呼び名)やその父が金銭的にも地位的にも恵まれない生活をする様が描かれている。しかし今日、家系図を見ると意外なほどに紫式部の子孫たちが繁栄していることがよく分かる。たどっていけば今上天皇にもつながっていくのだ。

女性を中心に系図を読み解いた『女系図でみる驚きの日本史』(大塚ひかり著)から、紫式部の子孫とその周囲の人間模様を見てみよう。(前後編記事の後編・前編〈紫式部の名前が不明なのは「ストーカー対策」だった? 女系図で分かる意外な血縁関係〉では、名前の秘密に迫る)

***

母の名だけ記される

紫式部の「名」によって最も恩恵をこうむったのは一人娘の賢子だ。

『栄花物語』巻第26で“紫式部”の名が記されるのは、賢子が親仁親王(後冷泉天皇)の乳母に選任された時のこと。親仁親王の乳母は合計3人選任されているが(1人目の頼成女は病気で退出)、賢子以外の二人は夫や父の名と共に紹介されているのに対し、賢子だけは、

“大宮(彰子)の御方の紫式部が女(むすめ)”

と、母の名と共に紹介されている。

1025年当時、父の藤原宣孝が故人ということもあろうが、紫式部の没年は未詳なものの、1014年が定説だ(日本古典文学全集『源氏物語』1 解説など)。逆に『栄花物語』の記述から1025年生存説もあるとはいえ、故人であってもそのこと(故人であること)を明記せぬ場合もあろう。

わざわざ母の名だけが記されるのは、それだけ紫式部の声望が高かった表れで、賢子は、本人の資質もさることながら、一つには紫式部の娘だからという「母のコネ」もあって乳母に採用されたのだ。

乳母の力が一族に影響

賢子のような中流貴族女性にとって「天皇家の乳母になること」は、立身出世の最も早い近道であり、一族繁栄の手だてである。

貴人の乳母がいかに一族に影響を及ぼしていたかについては、田端泰子『乳母の力』などに詳しいが、その権勢は、清少納言が“うらやましげなるもの”(うらやましく見えるもの)として、

“内(うち・天皇)、春宮(とうぐう)の御乳母(めのと)”(『枕草子』「うらやましげなるもの」段)

を挙げていることからも分かる。

そんな清少納言を“したり顔にいみじうはべりける人”(得意顔の、とんでもない人)(『紫式部日記』)とこきおろした「宿敵」とも言える紫式部の娘賢子がミカドの乳母になっているのは皮肉だが……。

紫式部の関係者には天皇家の乳母になった女が少なくない。なかでも賢子の異母兄藤原隆光の孫光子は、堀河・鳥羽の2代の乳母として、

“ならびなく世にあひ給へりし人”(並ぶ者のないほど時勢に合って栄えていらした方)(『今鏡』「すべらぎの中 第2」)

であった。

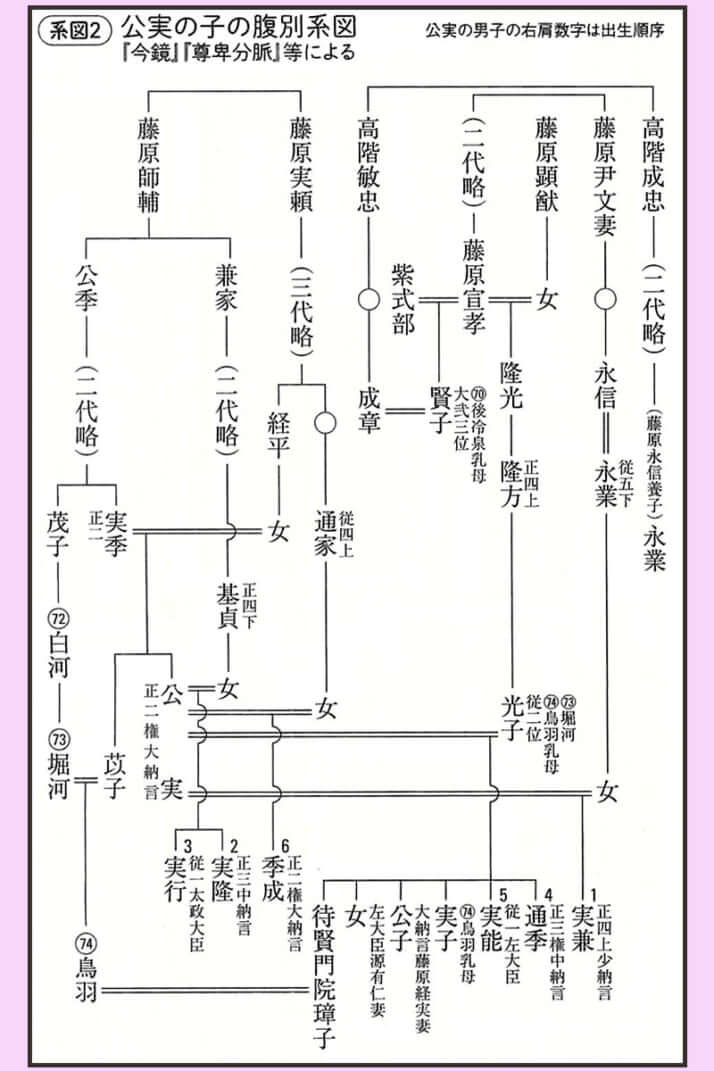

系図2を見てほしい。同じ公実の子の中でも、昇進の早いのは光子の子女で、『今鏡』(藤波の下 第6)によれば、通季(1090~1128)は“母二位(光子)の御子にて、むかひ腹(嫡妻腹)”なので、10歳年上の異母兄の実行(1080~1162)より位は上だ(ただし通季が早死にしたのに対し、実行は学才もあり長生きしたので太政大臣まで出世したと『今鏡』は言う)。子孫も通季のそれが最も繁栄し、多数の国母や大臣を輩出している。一方、母の地位の低い長男の実兼に至っては『今鏡』には母の名も記されず、『中右記』『公卿補任』では公実の“長男”“一男”は藤原基貞女腹の実隆になっている。出てきた腹によっては「いない子」にされてしまうのだ。

繁栄する紫式部の子孫

このように子孫に多大な影響を与えた光子の末娘が有名な待賢門院璋子である。

璋子は白河院の寵愛する祇園女御の養女となった関係から、白河院の“御娘”(『今鏡』「藤波の上」)となり、母光子が乳母をつとめた鳥羽天皇(白河院の孫)に入内した。鳥羽天皇との第1子である崇徳院の父が実は曾祖父白河院であった。

ミカドの乳母の娘が天皇家に入内するという例は院政期から目立ってきて、後鳥羽院の乳母の刑部卿三位藤原範子の娘・源在子も、後鳥羽院に入内して土御門帝を生んでいる。

「天皇の母方」が政権を握る外戚政治が崩れ、「天皇の父=上皇(院)」が政権を握るようになった院政期、乳母の地位はうなぎ登りに高くなっていたのだ。

この範子の妹兼子は“卿二位”と呼ばれ、鎌倉初期の史論書『愚管抄』は、北条政子と義時という“イモウトセウト”(妹と兄)が“関東”を治め、

「京では卿二位がしっかりと天下を掌握している」(“京ニハ卿二位〈兼子〉ヒシト世ヲ取タリ”)(巻第6)

と記している。そして、

「女人入眼(にょにんじゅがん)の日本国というのはいよいよ真実であると言うべきではあるまいか」(“女人入眼ノ日本国イヨイヨマコト也ケリト云ベキニヤ”)

と評している。

“入眼”とは、仏像に眼を入れるところから最後の仕上げという意味で、だるまに眼を入れるようなものだ。著者の慈円によれば、

「女人がこの国を完成させると言い伝えられている」(“女人此国ヲバ入眼スト申伝ヘタル”)(巻第3)

と言う。

日本では、最後の仕上げを女がする、女がうまく治めることを成し遂げる、と伝えられているというのだ。

注目すべきは、慈円に“女人入眼”の例として北条政子と並べられている藤原兼子がやはり賢子の子孫、つまりは紫式部の子孫ということだ。

紫式部の子孫は意外なまでに繁栄している。

紫式部腹ではない宣孝の子孫も混ぜれば、院政期貴族社会の中枢を担っていたと言えるほどだ。

光子の甥の顕隆は『今鏡』によると“夜の関白”の異名を持つ権勢家だった。

「白河院の院司として毎夜院の御所に伺候し、彼の進言することはすべて聞き入れられた」(竹鼻績全訳注『今鏡』上 語釈)からだ。

建春門院平滋子も宣孝の子孫で、ということはその子の高倉天皇や孫の後鳥羽院も子孫であり、また107歳の長寿を保った北山准后も、宣孝の子孫の実氏との間に娘をもうけ、その娘と後嵯峨天皇との間に生まれたのが、後深草院や亀山院である。ということは、女系図で見ると、宣孝の子孫は今上天皇に幾重にもつながっている。

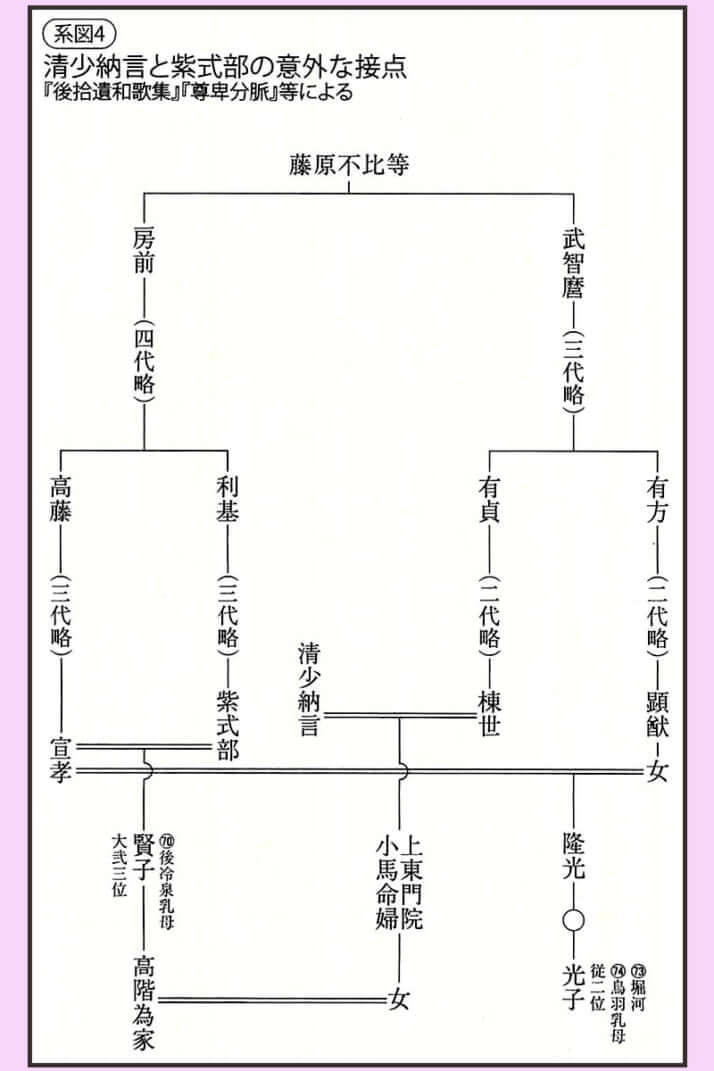

清少納言と紫式部の意外な接点

一方、紫式部がライバル視していた清少納言は、紫式部周辺の子孫と比べると、振るわない……と言いたいところだが、実は、娘が天皇家につながる宣孝の子孫を生んだ下総守藤原顕猷の先祖は、清少納言の夫の一人であった藤原棟世の曾祖父の兄弟だ(系図4)。

しかも清少納言と紫式部の子孫は思わぬところで交わっている。

上東門院小馬命婦は清少納言と藤原棟世の娘とされるが、小馬命婦がその娘に代わって詠んだ歌が、『後拾遺和歌集』に載っていて、相手は高階為家、すなわち紫式部の孫なのだ。彼は、小馬命婦の娘とつき合っていたものの、訪れが遠のいていた。それが“みあれの日暮れには”と言って“葵”を寄越してきた。

“みあれ”は賀茂祭の前に行われる神事のこと。“葵”は賀茂社の神紋で、祭の日は髪にかざしたり家に掛けたりした。

“逢ふ日”にも通じ、要するに「みあれの神事の日の暮れに逢おう」と言ってきた。それで小馬命婦は娘に代わって詠んだ。

「この草は葵とは見分けがつかぬほど枯れてしまったのに、どう言って、みあれの神事の今日、掛ければいいの? あなたはすっかり離れて行ったのに、どうして今日が逢う日だというの?」(“その色の草とも見えずかれにしをいかにいひてかけふは掛くべき”)

その後、二人が再会したかは不明だが、紫式部の孫息子と清少納言の孫娘は恋人同士だったことが、この歌から分かる。

紫式部―大弐三位、清少納言―小馬命婦、和泉式部―小式部内侍、伊勢御息所―中務……といった具合に、母と娘で名を馳せる中流貴族が多いのも、平安中期の特徴だ。

女系図で見ると、思わぬ人々のつながりに驚いたり、「誰それの女(むすめ)」「誰それの母」といった名のない女が、一族繁栄の意外なカギになっていることが分かるのだ。

***

前編〈「紫式部の名前が不明なのは「ストーカー対策」だった? 女系図で分かる意外な血縁関係」〉では、平安時代の意外な「名前事情」を解説している。