「紫式部の名前が不明」なのは「ストーカー対策」だった? 女系図で分かる意外な血縁関係

大河ドラマ「光る君へ」で主人公の紫式部は「まひろ」という名で呼ばれている。しかしこれはあくまでもドラマオリジナルの名前であって、紫式部の本名は今日、分かっていない(香子とする説もある)。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

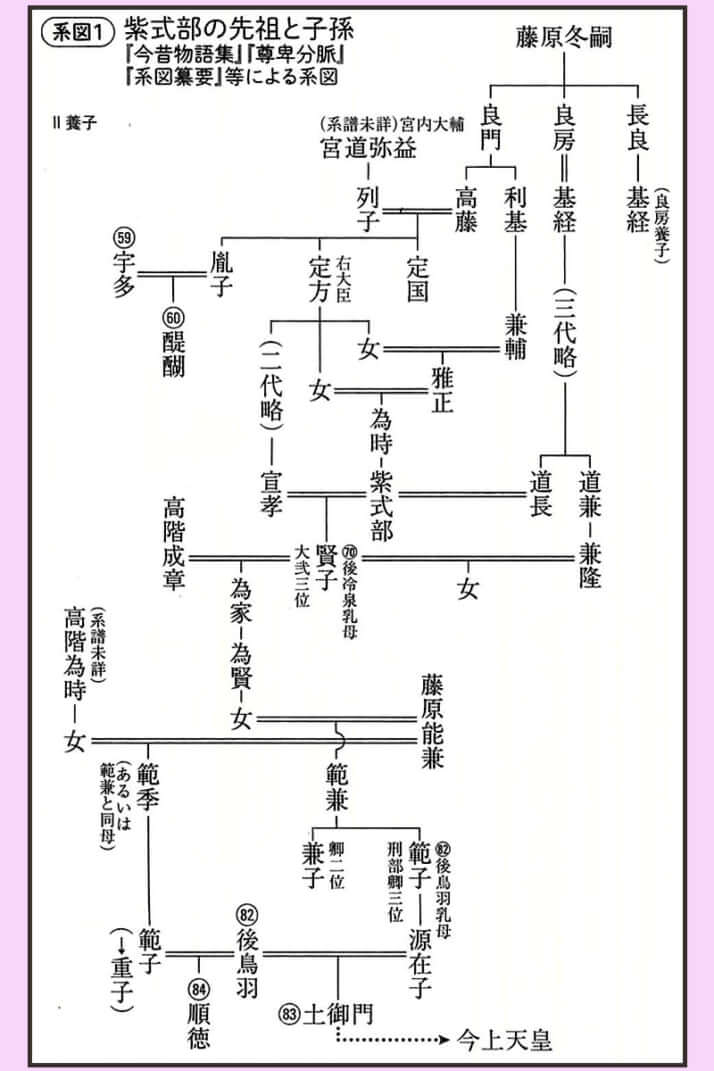

それはなぜか。女性を軸とした系図をもとに歴史を読み解いた『女系図でみる驚きの日本史』(大塚ひかり著)をもとに、当時の「名前事情」と、紫式部ら平安貴族の意外な血縁関係を見てみよう。

(前後編記事の前編・後編〈「光る君へ」紫式部の子孫は今の皇室へとつながっていく 女系図でみる日本史の真実〉では、紫式部の子孫の意外な出世ぶりを見る)

***

紫式部の名前はなぜ分からないのか

平安時代の女は、かなりな「有名人」でも「名前」の分からぬ場合が多い。

紫式部、清少納言、和泉式部、赤染衛門……これら有名文学者の「名」は、女房として仕えた際の「呼び名」であって、皆、本名ではない。

任官や叙位は「氏姓と実名を対象に行われるのが鉄則」(角田文衛『日本の女性名』上)なので、官位があれば本名も分かるはずだが、有名女房は必ずしも官位があるわけではないし、たとえ官位があっても、通称と本名は「ほとんど合致させえない」(同前)、つまり任官書類に記される人がどんな通称で呼ばれる女房であるか分からぬために、相当な有名女房でも本名は不明ということになる。

なぜ、女の名はそんなにも分かりにくいのか。

名前を知られると呪われる!

武士の時代には女の地位が低下したため、公的な記録に女の名が残りにくくなったということがあるが、女の財産権が強く、地位も高かった平安貴族の場合は事情が異なる。

結論から言うと、太古からあった「実名忌避の俗信」が根強く残っていたためだ。

「実名忌避の俗信」とは、名前と人間は一体であるという考え方から、実名を知られると呪いをかけるのに利用されたり、災いを受けるなど危険であるとして、実名を秘したり、別名で呼ぶ習慣のことだ(穂積陳重『忌み名の研究』、豊田国夫『名前の禁忌習俗』など)。

とくに「女子は相手に実名を告げるのは、肌を許すこととすら考えられていた」(角田氏前掲書)。名前を知られることは心身共に支配される危険を意味していたわけで、その危険度は女や貴人のほうが高いため、実名を秘すうち、不明になってしまうのだ。

今で言うなら個人情報をさらすと、詐欺やストーキングに悪用されるから秘すといった感覚で、実名も知らぬまま、ハンドルネームで呼び合っているネット社会に似てなくもない。

娘によってのみ名を残す父

私が気になるのは、そんな名前の分からぬ女によって、名を知られる父の存在だ。

たとえば『蜻蛉日記』の作者は「道綱母」、『更級日記』の作者は「菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)」と、生んだ息子や父の名前を冠して呼ばれる。

しかし藤原道綱はともかく、菅原孝標などは、今では娘のほうが有名で、そのおかげで知られているような人だ。

これが極端になると、ただ娘の存在によってのみ、名を残す父ということになる。

『尊卑分脈』などの系図集を見ていると、そんな系譜未詳の男たちがけっこういる。

後鳥羽院に入内して順徳院を生んだ藤原範子(のちに重子と改名。以下、重子)の父範季は“母高階為時女”とあって、高階為時の娘から生まれたことが分かるのだが、高階為時が誰の子なのか、『尊卑分脈』の高階氏の系図を見ても為時の名は載っていないので分からない。

似たようなことは重子の年上のいとこで、後鳥羽院の乳母である刑部卿三位範子や、その妹であり、政界で絶大な権勢を振るった卿二位(きょうのにい)兼子の父範兼の母方祖父についても言える。範兼は『尊卑分脈』によれば“母兵部少輔高階為賢女”とあり、その母は高階為賢の娘であることが分かるが、為賢の名はやはり『尊卑分脈』の高階氏の系図には載っていない。もっともこちらは江戸末期に編纂された系図集『系図纂要』(第13冊)には記載されており、それによると紫式部の娘賢子の生んだ為家の息子であることが分かる。

いずれにしても彼らは、本来なら『尊卑分脈』のようなメジャーな系図集に記載されるような位階もなければ功績もなく、藤原範季や範兼といった孫、さらには重子や範子・兼子姉妹といった名高い曾孫がいたからこそ、名が残されたのである。

この手の最たる男が宮道弥益(みやじのいやます)だ。

『尊卑分脈』の藤原定国の名の横には“母宮内大輔宮道弥益女(むすめ)従三位引(列)子”と記されている。定方、胤子、満子も定国と同じ母の腹だ。

彼らの父藤原高藤は正三位内大臣。その父良門は早死にしたため正六位上止まりだが、藤原北家に属す名門だ。高藤は娘の胤子が醍醐天皇を生んだため、死後は正一位太政大臣を贈られた。一方の母列子は、郡の大領(受領の下で郡を治める郡司の長官。従八位上相当)という低い身分の宮道弥益の娘であった。身分違いの二人が出会ったのは『今昔物語集』(巻第22第7)によれば、少年時代の高藤が鷹狩で雷雨に遭い、弥益の家に雨宿りしたためだ。その時、高藤は1人の供しか連れず、その供が田舎へ帰国したので、この家の場所も分からずじまいだった。6年後、この供の男が上京したので、彼の手引きでその家を訪ねてみると、美しく成長した弥益の娘と、かつて契った時にできた姫がいた。その姫が胤子というわけだ。

娘列子が高藤の妻にならなければ、生まれた胤子が醍醐天皇の母とならなければ、宮道弥益という名が系図集に刻まれることはあり得なかった。

彼は娘や孫娘によってのみ、つまり「女系図」によって歴史に名を残した男なのである。

紫式部という呼び名が表す力

実は、『源氏物語』の作者の紫式部は、この高藤や、先に名を挙げた藤原範子・兼子姉妹とは無縁ではない。

系図1を見てほしい。高藤は紫式部の先祖であり、範子・兼子姉妹は子孫である。

紫式部の先祖は上流に属し、彼女の子孫もまた上流に属していた。それどころか、今上天皇にまで達していることが、女系図をたどると分かる。

紫式部の父や夫の代では受領階級に落ちぶれていた彼らの子孫が、いかにして上流に達する子孫を輩出したのか。

そこには「女の力」が働いていた。

紫式部自身、子孫繁栄の大きなきっかけとなった人で、その影響力は「紫式部」という呼び名に表れている。

というのも、女房の呼び名は和泉式部、赤染衛門のように、自身の姓や、夫や父の任国や官名を組み合わせてつけられることが多い。

だが紫式部は例外だ。彼女がもとは、他の女房同様、藤原氏という自身の姓と、父為時のかつての官職、式部丞(しきぶのじょう)から“藤式部”と呼ばれていたことは、『栄花物語』の1011年、1012年の記事からも分かる(巻第9・巻第10)。

それが彼女の書いた『源氏物語』が有名になると、ヒロインの紫の上(若紫)から“紫式部”と呼ばれるようになる。『紫式部日記』には、藤原道長が彰子中宮の御前にあった“源氏の物語”を見て、冗談事を言って口説いてきたり、藤原公任が、

「このあたりに“わかむらさき”(若紫)はおいでですか?」

と、紫式部に声をかけていることが記されている。物語は女子供の慰み物と考えられていた当時、『源氏物語』は当代一の権力者である道長や、名高いインテリの公任にも愛読されていたのだ。

こうして貴族社会に『源氏物語』作者として名を馳せたため、『栄花物語』でも1025年時点の呼び名は“紫式部”になっている(巻第26)。

“紫式部”は、父でも息子でも夫でもなく、彼女自身の功績に基づく呼び名なのである。

***

後編〈「光る君へ」紫式部の子孫は今の皇室へとつながっていく 女系図でみる日本史の真実〉では、系図を読み解くと驚くほど繁栄している紫式部の子孫たちについて紹介している。