早大出身者はなぜ母校の「難関校化」を危惧したのか――「東大とは異なる価値」を追求してきた歴史を振り返る

近年は、優秀な学生が通う名門校というイメージがすっかり定着した観のある早稲田大学。しかし、かつての卒業生たちは、いかに早稲田がいい加減でだらしのない学校であるかをアピールすることが多かったという。

「そこには単なる自虐や韜晦(とうかい)だけではなく、早稲田は東大などとは異なる独自の価値観を持った学校である、という自己主張がありました」――そう語るのは、早稲田出身の日本思想史研究者・尾原宏之さんだ。

尾原さんの新刊『「反・東大」の思想史』(新潮選書)(新潮選書)から、早稲田大学に関する記述を一部再編集してお届けしよう。

***

速報母グマを駆除された「子グマ」が「冬眠できない」“衝撃”の理由 「街中を徘徊する幼獣」に襲われないためには

速報高市首相に3000万円寄付した謎の宗教法人「神奈我良(かむながら)」の実態とは 専門家は「実態が不透明な法人が大金を捻出しているのは不可解」

難関校化を拒否する卒業生

早稲田の卒業生は入学の安易さをエピソードとして好んで語ることが多かった。脚本家の野田高梧は1917年に英文学科を卒業し、のちに『東京物語』をはじめとする小津安二郎監督作品の共作者となる。野田は片上伸教授との入学口頭試問の様子を次のように回想する。

「君はどういふ理由でこの学校の文科を選んだんです」

入学の時の片上伸先生の口頭試問である。

「この学校の文科がいいと思つたからです」

「いいといふのは?」

「悪くないからです」

「なるほど」

これで入学が出来たのだから、僕などは良い御時世に生れたものだといふべきだらう。(「あのころの早稲田風俗」『早稲田学報』1951年7月号)

戦後、早稲田大学の入学難度は飛躍的に高まるが、戦前の卒業生は母校が難関大学になることを必ずしも喜ばなかった。それどころか、過去の簡単な入試を誇らしげに語り、その復活を強く要求する者さえいた。彼らは、希望者はなるべく全員入学させ、その後ふるいにかければよい、と考えた。

無試験入学を要求するOB

1950年頃の早稲田大学校友会機関誌『早稲田学報』に掲載された卒業生の声には、次のようなものがある。

「僕らのときも早稲田は入学試験はあれどなきが如しです。その代り予科から本科へ行つてみると、四割位落つこちて顔触れがひどく変つている」(小汀利得・日本経済新聞社顧問)

「地方の学校を出て直ぐ早稲田を志願する者には試験問題を別にする。特に語学については平易な問題を課する。その代り入学後は特別に勉強させる」(中山均・日本銀行政策委員)

「ワセダの校風はもっとおおらかであったはずである。もっと暴れて、もっと伸びて欲しい。それには色々と対策もあろうが、ひとつ武蔵野の奥深くにでも、新しいワセダ街でも創ったらどうだろう。校舎もうんと殖やしてもっと多くの学生を収容することだ」(後藤基治・元毎日新聞東京本社社会部長)

「入学試験なども点数だけで決定するのは早計だと思う。校友が推薦してくるものは、とらなければ駄目だ……関西方面に分校をつくることも必要となつてくるのではないか」(降旗徳彌・元逓信大臣)

これらの「おおらか」な入試復活の提言は、卒業生の子弟を無試験で受け入れよ、という要求に連なってくる。純印度式カリーで知られる新宿中村屋社長の相馬安雄は、次のような要求を大学当局に対して突きつけた。

「一、学校はO・Bの長男(又は特に選ばれた息子一人)に対し無試験入学の特典を与える。二、O・Bの長男が正規の試験に合格して入学を許されたる場合には、右特典を二男に与える。以下これに準ずる。三、右規定に基き、無試験入学を許されたる者は、一カ年の勉学の後、その成績が学校の定めたる標準に達しない時、退学せしめる」。

校友の子弟や校友が推薦した者は極力入学させろ、という要求は、この時期の『早稲田学報』に数多く見られるものである。

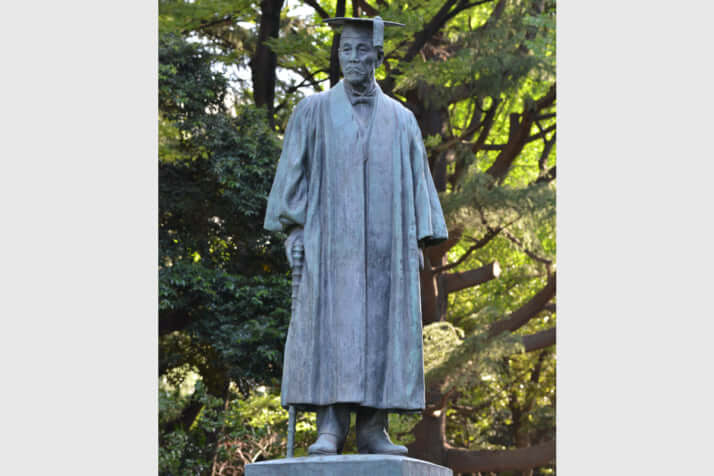

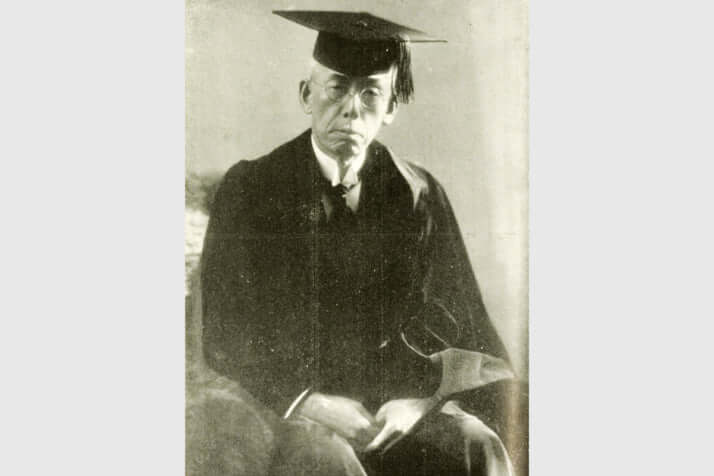

高田早苗の入試有害論

彼ら卒業生の要求は、そう突飛なものではなかった。というのは、入試有害論は創設者の1人である高田早苗の持論でもあったからである。明治40年代初頭、高田は上級学校への「入学」試験が、受験生をふるい落とす「拒絶」試験と化している現状を強く批判した。厳しい入学試験が学校教育を受験のための「詰込み教育」に変えてしまい、人物を育てるための教育を妨害しているというのである。

高田は「入学試験などを施さず、自然の径路に依つて、学生をして学問を継続せしむるだけの設備が整ふやうになる」ことが日本の学校教育を健全化する道だと訴えた(「現代学制の欠点」『早稲田学報』第152号、「教旨と風紀」同第176号)。

この理屈からすると、無試験入学こそが「正しき道」ということになる。いうまでもなく「拒絶」試験の最たるものは、旧制高校の入試である。なぜ高校に多くの受験生が殺到しふるい落とされるのかというと、その先に帝国大学があるからである。東大を頂点とするエリート校は、門戸を閉ざすことによってエリートたり得ている。ならば早稲田はその逆を行く。早稲田の入りやすさは、それ自体が高田の教育論に基づく、反・東大的な営為といえなくもないのである。

自由と放埒の学園

早稲田は、学園が持つ娯楽性によっても「民衆的」な存在であった。国民的な人気を博した早慶戦などはその好例といえるが、大学経営や学生生活全体にも多分に娯楽的なところがある。早稲田・慶應・明治・日大・中央・法政・東京帝大・日本女子大の校風と人物を紹介した1912年刊の平元兵吾『八大学と秀才』は、早稲田を次のように評した。

「私立大学中早稲田程不真面目らしく見られる学校はなからう、或は徒党を組み、或は隊伍を成して、所謂弥次連を組織するの妙を得てをるのも独り早稲田に見る而已(のみ)、彼の野球戦又は諸種の歓迎会に望んで見ても事実明かである、聞く所によれば、元来早稲田には学校に籍だけ置いて遊んでをる者が二千余人もあると云ふことだ」。

早稲田の学生の粗暴さやだらしなさを批判しているようだが、決してそうではない。著者の平元はこう続ける。「不真目らしくして、尚且つ今日の大発展を成し、破格の栄誉を担つたと云ふのも、亦決して他の私立大学中に見る事の出来ない例である」。

平元は、早稲田の不真面目さは大隈重信の個性に由来している、と考えた。法律学校に起源を持つほかの私学とは違い、早稲田の法科は不調であった。ところが大隈は私財を投じて「誇大的」に学校の規模を拡大し、輩下の者も追随して文科、商科、理工科と増設を続けた。スポーツにも力を入れ、巨費を投じて野球部を渡米させた。いちいち大げさなやり方で世間の注目を集めるので、内実はともかくやがて「早稲田は偉い」という観念が生まれたと、平元は推測する。

好きなことをやるレジャーランド

前出の野田高梧は、創立記念行事の仮装行列でまだ生きている文壇の作家たちの葬式ごっこをやって大学当局から怒られたエピソード、授業には出ずに戸山ヶ原で友人たちと日向ぼっこをしながら人生を語り、ドストエフスキー、ボードレールを読み、ギリシャ劇に没頭したエピソードを楽しげに語る(「あのころの早稲田風俗」)。

決して勉強しないわけではない。「自分の身に着けるための勉強」、自分の興味のある勉強に、それぞれのやり方で没頭しているのである。早稲田の講師になる際、「優や良より可の方が多い」ことが問題になった国文学者の暉峻(てるおか)康隆も「好きなことだけは勉強したからね。つまり呑む量と同じだけ勉強したね」と学生時代を振り返る(「今昔の早稲田」『早稲田学報』1950年9月号)。

早稲田を主要な舞台の一つとする小説『人生劇場』の作者、尾崎士郎は、「早稲田は陽気であり、野放図な楽しい学校であった」といった(「早稲田大学について」)。民衆が早稲田を好んだとすれば、おそらくその陽気や野放図と深い関係がある。早稲田の歴史は、日本の大学と人間形成のあり方に、東大とは異なるモデルを提供した。それは、よくいえば授業などに縛られず自分のやりたいことを追求できる場所であり、悪くいえば「レジャーランド」化の先駆である。

※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)(新潮選書)に基づいて作成したものです。