「無試験」で東大や京大に入れる「私立高校」が昔はあった――今も名門校として知られる「4つの高校」の名前

東大や京大に進学するには、開成(東京)や灘(兵庫)などの有名私立高校に入って猛勉強するというのが定番コースの一つだろう。

しかし戦前には、なんと無試験で東大や京大に入れる私立高校があったという。旧制私立七年制高校として設立され、現在も名門校として知られる武蔵(東京)、甲南(兵庫)、成蹊(東京)、成城(東京)の4校である。

日本思想史研究者の尾原宏之さんの新刊『「反・東大」の思想史』(新潮選書)から、旧制私立七年制高校に関する記述を再編集してお届けする。

***

速報100円ショップ・ダイソーが「10億円の資産を奪った」と訴えられた 関係会社の前社長が怒りの告発

「自由教育」の挑戦

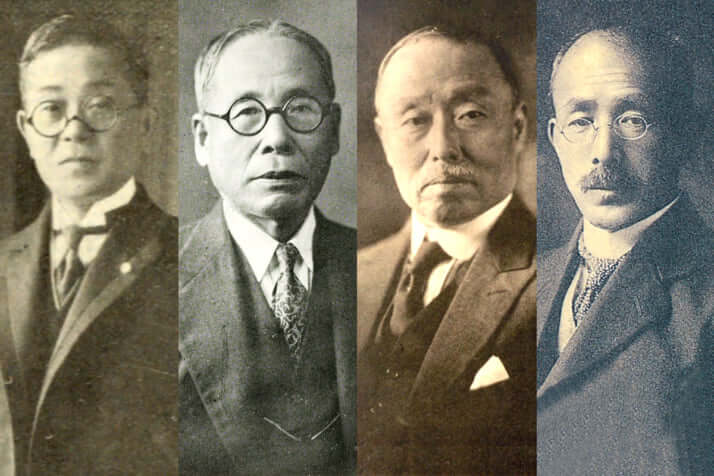

「大正デモクラシー」期における国家的価値からの自立化傾向は、学校教育にも及んだ。東大出身者ですら大学の「点取主義」に対する批判を強める中、教育の画一性や詰め込み主義を批判し、「個性の尊重」を叫ぶ新しい教育の波が起きたのである。「大正自由教育」「大正新教育」などと呼ばれる教育運動がそれである。私立学校では、澤柳政太郎の創設した成城学園、中村春二の創設した成蹊学園などがその代表例とされる。

いずれも個性の尊重をスローガンに掲げる彼らの学校は、詰め込み式授業や過酷な試験によって子供や若者を選別する既存の教育へのアンチテーゼとなる。たとえば澤柳は、ドルトン・プラン(ダルトン・プラン)という新しい教育法を導入した。これは米国の女性教育者ヘレン・パーカーストによって開発されたもので、時間割に沿った一斉授業を廃止し、生徒の自学自習を基礎とするメソッドである。生徒は各自で学習すべき科目を選び、教師のサポートを受けながら進度表にそって教科書や参考書、辞典などを頼りに自学自習を行う。その後、教師の口頭試問を受け、合格すれば学習完了の検印をもらうことができる。

私立七年制高校の誕生

「大正自由教育」の担い手たちは、小学校や中学校に飽き足らず、より高度な教育機関の設置を目指した。1918年、公立・私立の高等学校開設を認め、また修業年限を本則7年(中学に相当する尋常科4年・高校に相当する高等科3年)とする第二次高等学校令が制定された。この法令によって、日本に4校の旧制私立七年制高校が誕生する。

いうまでもなく旧制高校は、東大をはじめとする帝国大学にダイレクトに接続する「予備教育機関」としての役割を担う学校である(天野郁夫『高等教育の時代』)。私立の学校が、制度的に学校体系の最高点にたどりつけるルートを手に入れたことになる。

1922年に武蔵高等学校(東京)、1923年に甲南高等学校(兵庫)、1925年に成蹊高等学校(東京)、その翌年に成城高等学校(東京)がそれぞれ開校する。

このうち、甲南・成蹊・成城の3学園は、それぞれ平生釟三郎、中村春二、澤柳政太郎という独特の教育論を持つ人物が創設者であり、甲南幼稚園・小学校、私塾「成蹊園」・成蹊実務学校、成城小学校という、幼稚園・小学校や各種学校をその起源とする。

リベラルな校風

「大正自由教育」の旗手たる成城は、自学自習、自治自律のスローガンを掲げた。一高をはじめとする既存官立高校教育の形式性に対する批判が込められていたといわれている(筧田知義『旧制高等学校教育の展開』)。

創立者の澤柳は1927(昭和2)年に死去するが、学園の運営にあたった小原國芳の下でリベラルな校風が維持された。官立とは違って制服や制帽もなく、生徒たちは背広とソフト帽で通学し、教師に会えばあたかも友人に会ったかのように「やあ、やあ」と気楽に挨拶した。小原は、生徒が学校当局を批判することを奨励さえした(『成城文化史』)。

甲南高校は1学年80人以内(尋常科)という徹底した少人数教育を行い、食堂に校長・教職員・生徒が全員集まって昼食をとることを習いとした。校長はじめ教職員は生徒の間に散らばって座り、親交を深めた。全校一同揃っての会食の起源は成蹊で、学園を支える三菱財閥の岩崎小彌太の教育観によるものだという。岩崎はケンブリッジ帰りなので、英国のパブリック・スクールを手本にしたと考えられる(筧田前掲書)。

「自前の大学」よりも「帝国大学」

成城の澤柳も甲南の平生も、官立の学校群とは異なる考え方で学校を運営した。問題は、彼らの学園が帝国大学に直結する高等学校を開設する道を選んだことであった。高校卒業生は、定員以内であれば無試験で東大や京大に進学できる。そのことは同時に、文部省の方針から逸脱する教育は厳しく監視され、統制されることを意味する。つまり「大正自由教育」の担い手の理念は、帝大への事実上の進学権と引き換えに、幾分か犠牲にされることになる。

甲南の平生にせよ、成城学園を指導した小原にせよ、究極的には最高学府たる大学を自前で創設することを目標にしていたといわれている。自前の学園で教育を完結しなければ、早晩理念が危機に瀕することは、彼らも承知だった。だが甲南の場合は、大学設立の発起人にしてパトロンである久原房之助(のち逓信大臣、立憲政友会久原派総裁)の久原商事が第一次世界大戦後の恐慌で破綻し、また伊藤忠兵衛(二代目、伊藤忠商事社長)ら学園経営に参画する財界人も苦境に陥ったことなどが原因で頓挫した(『甲南学園50年史』)。

成城の場合は、「東洋一の大学」を自前で作ることを熱望した小原とは対照的に、保護者から成る「後援会」が大学ではなく高等学校の設立を決議したという経緯があった(『成城学園六十年』)。「私学出身者は何処に行つても官学出身者より低く評価されるのが日本の社会的しきたりで、この陋習が打破されるのは今明日のことではないといふことも既に見透しがついてゐること」だからである(『成城文化史』)。

つまり、社会的評価の低い私立大学になるよりも、帝国大学への「一道程」としてみずからを位置づけたほうがはるかに得策と考える関係者が多かった、ということである。

※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)に基づいて作成したものです。