「たのって呼ぶぞ」伊藤匠七段 少年時代の秘話を師匠が明かす 藤井聡太が通った将棋教室との“違い”とは

大人しい子どもだった

将棋教室では生徒同士が指して、それを適宜、先生が見てやることが多い。「かなり強い子が来ていたりすると、それもしますけど、今日はあんまり来てなかったので」とのことだった。

藤井聡太少年が通っていた「ふみもと子供将棋教室」(愛知県瀬戸市)では子供たちに定跡を暗記させて並べることを徹底的に繰り返す。しかし、宮田さんは「定跡とかそういうのはあんまり教えないんですよ」と言う。トップ棋士を生む将棋教室のやり方も様々だ。

三軒茶屋将棋倶楽部の将棋盤はビニール製や折り畳み式の板ではなく、しっかりとした木製の分厚いもので、立派な駒台もある。駒もプラスチックなどではなく木製だった。駒袋にいたっては相当の年季が入っていて、ほとんどの袋は紐を通す部分が擦り切れていた。

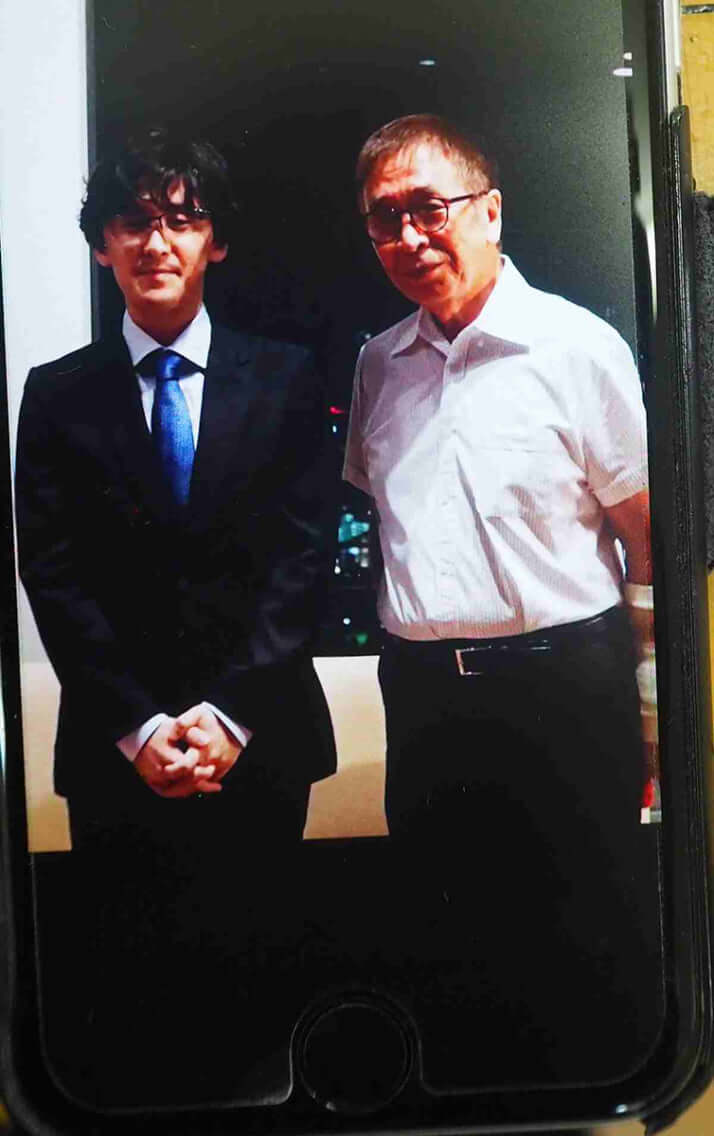

5歳で将棋を始めた伊藤匠少年は、世田谷区立弦巻小学校での授業が終わると、ここに駆け付けては袋から駒を取り出して、盤に並べては将棋に熱中していた。

「本当におとなしい子でしたよ。子供同士が騒いだりしてうるさくなると、将棋盤と駒を持ってそっと部屋の隅っこに行って一人で黙々と研究していましたね。集中力はすごかった」と振り返る。

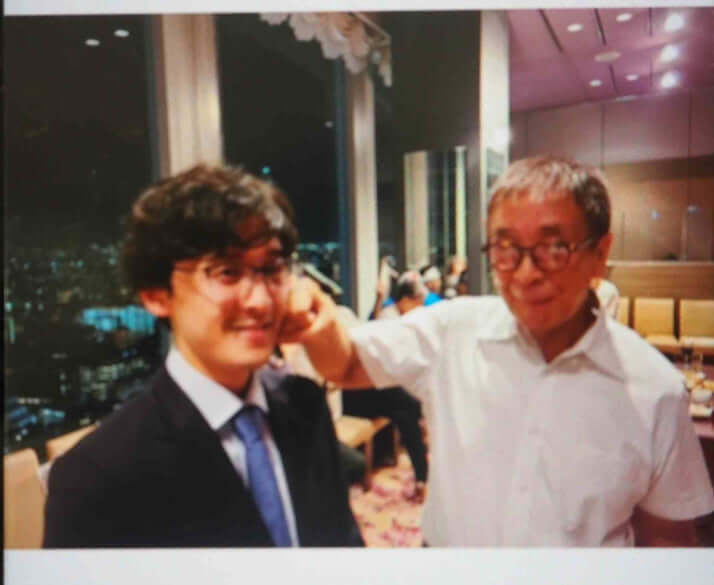

匠という名から「たっ君」と呼ばれていたが、「(片付けなどの決まりごとを)ちゃんとやったの?」と聞くと、「やったの」といつもか細い声。「『たの、たの』ばかり言ってたら、『たっ君』じゃなくて『たの』って呼ぶぞ」と冗談を言ったからという。

後編【「三茶のプリンス・伊藤匠七段」を育てた師匠は「プロ入りを勧めなかった」 将棋ブームは続かないと思うワケ】では、宮田さんが伊藤七段のプロ入りに反対していた理由、弟子たちに「25歳まではやるな」と助言していることなどを聞く。