東大出身者が出世するのは 「学閥のおかげ」ではない ――元文部次官が語った東大卒と私大卒の「決定的な差」とは?

明治時代の途中までは、東大をはじめとする帝国大学の法科出身者は、無試験で行政官僚や司法官試補、弁護士になれた。しかし、そのような「特権」は徐々に縮小され、官僚や法曹になるには、出身大学にかかわらず平等に試験を課される制度に改められた。

それにもかかわらず、行政官や司法官の世界ではその後も東大法卒ばかりが出世することが続いた。いったい、それはなぜなのか。日本思想史研究者の尾原宏之さんの新刊『「反・東大」の思想史』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けする。

***

速報100円ショップ・ダイソーが「10億円の資産を奪った」と訴えられた 関係会社の前社長が怒りの告発

平等化は進む?

私学有志らによる試験制度改正運動が続く1914年、法文上に残った最後の帝大「特権」といえる、判検事・弁護士の両試験での無試験条項は削除された。その後、1918年には高等試験令が公布され、それまでバラバラだった文官高等試験・外交官及領事官試験・判事検事登用試験が新しい「高等試験」の行政科・外交科・司法科として一体的に運用されることとなった。同年に公布された大学令によって慶應義塾、早稲田を皮切りに私立大学が正規の大学と認められるようになり、これらの試験に関して制度的に私大が差別されることもなくなった。

だが、「官」の世界で帝大卒と私学卒が対等に扱われたわけではない。清水唯一朗が指摘するように、行政官に関しては帝大卒でも私学卒でも試験に合格すればほぼ全員採用されており、私学卒でも人気官庁に入れた。だが出世には歴然とした差があり、戦前期に私学出身で次官にまで昇進した者は3人しかいない(『近代日本の官僚』)。

司法官の世界はやや異なる。「殆んど行政官としての存在を認められなかつた私学の一団」も、多くの判事・検事を輩出していることが大正末期に雑誌『太陽』で特筆された。昭和初期の『実業之日本』でも、司法省では帝大卒と私学卒の格差が小さいことが指摘されている。

この時期に検事総長や大審院長に上り詰めた者の中には、東京法学院(現・中央大学)出身の林頼三郎がいる。東大法科の優等生が司法官ではなく行政官を目指したことの影響もあるだろうが、「官」は「官」でも司法官は私学卒でもそれなりの希望が持てる領域だったと考えられる。

だが同時に、その司法省ですら「上の方へ行くに従つて、やつぱり帝大がどうしても上位にすわつてゐることは否まれない」ことも指摘された(同右)。格差が少ないとされる司法省でも、やはり帝大卒と私大卒では出世にそれなりの違いが出てしまう。それはなぜなのか。

考えてみれば、文官高等試験においても1894年から帝大出身者の本試験受験は必須化している。東大法卒も私学卒も同じ試験に合格して官界入りするはずである。それなのに、なぜ東大法卒ばかりが躍進し、私学卒は頭角をあらわさないのだろうか。実は、この問題には早くから関心が集まっていた。

「学閥」のまぼろし

俗耳に入りやすい説明として、「学閥」主犯説がある。東大法科出身者が「学閥」を形成し、えこひいき的に同窓の者を引き立て、私学出身者を差別または排除している、という説である。

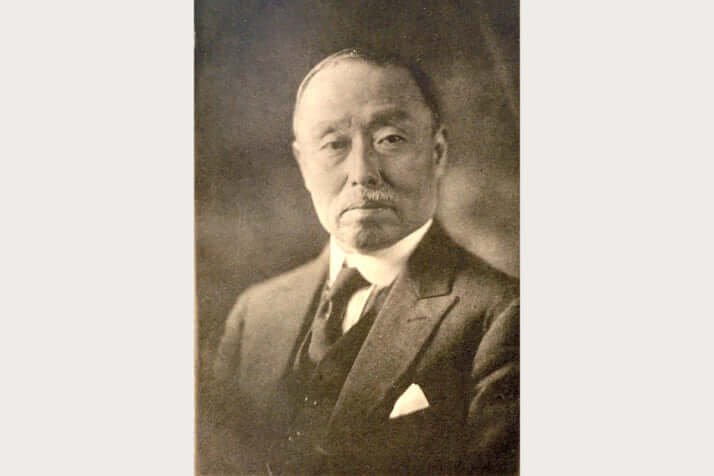

この「学閥」主犯説に検証と批判を加えた者がいる。文部次官を務め、東北大や京大の総長も務めた、澤柳政太郎である。澤柳は、1909年に刊行した『退耕録』という書物でこの仮説を徹底的に否定し、東大法科出身者が他を圧倒する理由を解説した。

澤柳によれば、政府内部に東大法科閥など存在していない。そもそも東大法科には一学年数百人の学生がおり、ほとんどがお互い話したこともなければ名前すら知らない。大学に入っても交友は概ね同じ高校の出身者に限られ、卒業年が同じでも顔を見たことがある程度の関係で終わる。だから、私学出身者の出世を妨害する東大法科閥など形成されるはずがない。これが澤柳の第一の主張である。

ではなぜ、東大法科出身官僚は現実問題として順調に出世し、私学出身官僚はそうでないのか。澤柳は「私立学校出身者はたとひ文官高等試験に及第しても其官途に於ける発展は極めて遅々たるものである。中央の官衙(かんが)に於ては殆ど私立学校出身者にして相当の位地にあるものはない」と述べ、私学出身者が出世しない、もしくは出世が遅いことを公然と認める。

しかし、それは「学閥」が迫害するからではない。単純に、東大出身者と私学出身者の「実力」が違うからである。私学出身者にとっては文官高等試験合格がその能力の限界であるのに対し、東大出身者にとっては試験合格など当たり前、その後が真の勝負である。「私立学校出身者は高等文官試験の及第に於て其能力発達の頂点に達したものと見るべく、大学卒業生にありては猶前途に発達の余地の存する状を窺ひ知ることができよう」。

東大法科出身者は「学閥」に庇護されるからではなく「実力」があるから出世する。逆に、私学出身者は「学閥」に排除されるからではなく「実力」がないから出世しない。それだけの話だというのである。

「普通教育」の呪い

では、「実力」とはなにか。澤柳が示すのは、やはり「普通教育」で養われる力である。東大出身者は、小学校6年、中学校5年、高等学校3年の14年間、国語・数学・地理・歴史・物理・語学などの「普通教育」をみっちりと受け、優秀な成績を収めた。一方、私学出身者は中学校すら不完全なままで専門教育に進んだ。

「普通教育」とは、「樹木に譬ふれば其根を張つて居る地盤の如きもの」だと澤柳はいう。「普通教育」の効果は大学在学中や就職してすぐにはあらわれず、「五年十年の後」になって出てくる。要するに足腰の強さであり、伸びしろということである。それが「文官高等試験を受けたる際に就てはよし同等であるとしても年所を経るに従つて一は発達して已まず、一は発達をなさないという違ひ」につながる、と澤柳は主張する。

私学出身者の「普通教育」の不十分さは、そのまま彼らの欠点につながっている。澤柳は、「進んで私立学校出身者の欠点を露骨に語つて見よう」と述べ、能力や人間性にまで批判の矛先を向けた。私学出身者は、第一に外国語ができない。語学ができないので最新知識の習得もおぼつかないから、将来にわたって学識向上の見込みがない。第二に、「高尚なる品格」がない。第三に、大局観がなく、視野が狭い。第四に、責任や規律の観念に乏しく、「横着」である。これは、官私の教育のあり方の違いに起因する。

私学の「学力」に対する不信感は、結局のところ正規の学校体系で得られる「普通教育」に欠けるということが最終的な根拠となる。だから、いくら難関の文官高等試験や判検事試験に合格しても不信感は消えない。これらは一発試験である。学校のカリキュラムを無視した試験のためだけの勉強や、受験テクニックの駆使で対応可能と考えられてしまう。

たしかに私学法科出身の「下士官」候補生は、帝大法科出身の「将校」候補生から、無試験で司法官試補にも弁護士にもなれるという「特権」を剥ぎ取ることに成功はした。だがそこに開かれていたのは必ずしも前途洋々たる未来ではない。私学出身者が試されることを嫌がった「普通教育」における「学力」は、結局のところ「五年十年の後」に効いてくる、という澤柳の呪いの言葉が響く未来だったのである。

※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)に基づいて作成したものです。