「東大生は犯罪者、日大生は人民」――〈全共闘の女性闘士〉が東大を憎み、日大を愛した理由

1877年(明治10年)の設立以来、数多くの苦難に見舞われてきた東京大学。中でも戦後最大の危機と言えるのは、1960年代後半に起きた全共闘による東大闘争であろう。

東大全共闘のキーワードの一つが「自己否定」。なぜエリート街道を歩んできたはずの彼ら彼女らは、時に自らを「犯罪者」と呼んで否定したのか。日本思想史研究者の尾原宏之さんの新刊『「反・東大」の思想史』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けする。

***

速報「手が震えて食材が切れず」 覚醒剤所持で逮捕「金田中」社長が見せていた“奇行” 「ノリノリで現れて奇声を発することも」

全共闘における東大

戦後の東大の深刻な危機といえば、60年代後半の東大紛争(東大闘争)である。これに関してはおびただしい数の書籍があり、またさまざまな学問分野で研究対象にされ続けてきた。本書の関心は、この紛争が東大という機構に対してどの程度脅威となり得たか、というところにある。

研修医制度をめぐる医学部の問題から始まった東大全共闘の運動は、教授と学生との権威的な支配・被支配関係や、硬直した大学管理のあり方を改革する民主化闘争の枠組を越え、「大学解体」(「東大解体」)や「自己否定」という言葉に象徴される思想運動的な性格を強めたことが指摘される(小熊英二『1968』など)。

「大学解体」とは要するに、日本資本主義を支える学術成果を生産し、また支配体制にエリートを供給する機関としての東大を解体する、ということであり、「自己否定」とは、その東大で学び、エリートとしての輝かしい未来を約束された自分自身を否定する、という意味と解される。

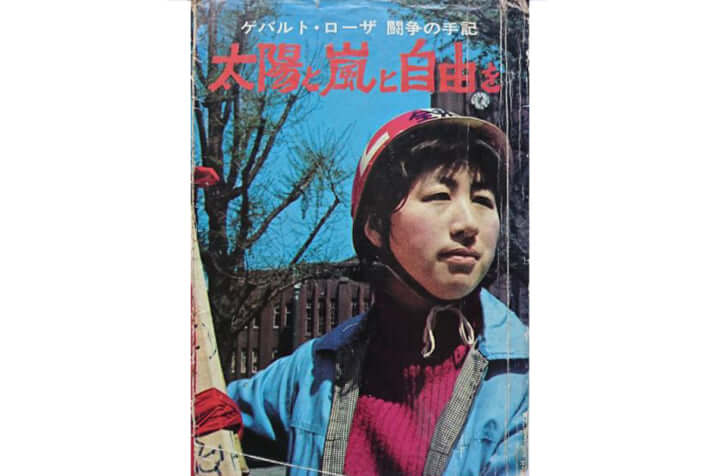

女性闘士「ゲバルト・ローザ」

では、「東大解体」の担い手は誰か。これが東大「改革」や東大の「民主化」であった場合、その担い手は当然東大の教員や学生ということになるだろう。現に、日本共産党・日本民主青年同盟(民青)系の「民主化」運動は、「全東大人の総団結による東大問題の自主的解決」を訴えた(『勝利へのスクラム』)。東大における大学自治や学問・研究の自由、教育・研究条件が問題なのであれば、それはたしかに「東大人」自身の課題でしかない。

一方、民青系が「他大学の暴力集団」を引き入れていると批判した東大全共闘の「東大解体」は、突き詰めれば誰でも参加可能な間口を持つ。ゲバルト(暴力を意味するドイツ語)で勇名を馳せた東大全共闘の女性闘士「ゲバルト・ローザ」こと柏崎千枝子は次のように語った。

「われわれは今までみずからも知らず知らずのうちにその毒に染まってきた「東大ナショナリズム」と闘うし、「東大闘争」とは「東大生による闘争」という意味ではなく、「全人民による東京大学の死滅、解体に向けての闘争」という意味になるようがんばるだろう」。

民青と全共闘の対立点

柏崎にとって、東大の「改良闘争」には意味がない。東大が存続する限り「人民を抑圧し、支配する“権威”の象徴であり、その傭兵をつくり出す機関」であることは変わらないからである。「東大を根底から解体し、破壊する」ことを柏崎は主張した(『太陽と嵐と自由を』)。

その柏崎の最も憎む敵の一つがほかならぬ民青である。「他大学生は帰れ!」「東大の問題は東大で解決する」という民青の呼号は「極めて右翼的、排外主義的煽動」であり、「東大生の最も醜い他大学生蔑視の風潮」につけこむものだ、と柏崎はいう。

現に、東大闘争には政治党派(民青も含む)の動員などによって多数の「外人部隊」、つまり学外者が参加した。東大全共闘と並び称される日大全共闘も応援出動し、東大構内における民青との武力衝突やバリケードの構築で活躍したことはよく知られている。

日大を愛した「ゲバルト・ローザ」

しかし東大全共闘と日大全共闘は、彼ら自身そう認識していたように、性質が異なっていた。東大が「ブルジョア支配権力の大学における象徴」「官僚・エリート育成の場」であるのに対し、日大は「独占資本と癒着し、中堅労働力育成のために、営利主義を貫きつつ、徹底して恐怖政治的学生自治弾圧をなしてきた」大学である(「11・22東大=日大闘争勝利全国学生総決起大会に結集せよ」)。

日大全共闘の東大闘争への参加は、10万学生を抱えるマンモス私大が生み出す未来の「中堅労働力」が、「官僚・エリート育成の場」である東大の解体に参加したことを意味する。

前述の柏崎は、20億円の使途不明金問題を発端とする日大生の決起に強い衝撃を受けた。東大教養学部から大学院に進んだ柏崎自身、日大生を「ポン大生」と呼んで小馬鹿にしていた過去があることを認め、深く恥じた。

それ以降の柏崎が東大の教官や民青、ノンポリ東大生への敵意をむき出しにする一方、日大生に対する愛着を深めていったことは興味深い。「実際、私はなぜだか知らないが、日大の連中がとても好きなのだ。飾りっ気がなく率直で、そのうえ、やるときは徹底的にやる、そんなところがひどくピッタリくるのだ。理屈は人並み以上にこねても、いざというときは、ちっとも動かなくて頼りにならない東大生の一般的な欠点を、日大の学友といっしょにいると、とくに強く感じさせられる」(柏崎前掲書)。

非対称的だった東大全共闘と日大全共闘

日大全共闘が他大学、特に東大全共闘と比べて「弾けたような明るさ」を持っていたことについては、多くの証言がある。同時に、柏崎がいうところの理屈ばかりの東大生には、闘争の具体的な局面で役に立つ日大生への「恩義」もあった。

2014年に開かれた各大学全共闘経験者の座談会で、東大全共闘の片桐一成は、東大全共闘から日大全共闘に対して「いろんな要請」があっただろうと回想した。安田講堂などのバリケードの強化と防衛、民青とのゲバルトへの支援などがその代表例である。日大全共闘の三橋俊明は「〔東大全共闘から〕いつも、最初に突っ込んでくれって言われました」と語った。

三橋に対して東大の片桐は「たいへんお世話になりました。おそらく東大全共闘が日大全共闘に対して同じようなお世話をしたことはないんじゃないかと思うんです」と応じたが、三橋は「はっきりいって、何もなかったんじゃないですかね」と答えている(『日大闘争と全共闘運動』)。東大全共闘と日大全共闘の関係は非対称的だったのである。

ただし、このことは東大全共闘が日大全共闘を見下していたことを意味しない。「ゲバルト・ローザ」柏崎の言葉にあらわれているように、畏敬の感情もともなっていたように思われる。

柏崎は、「「東大生」としてあること自体が、人民大衆に対する抑圧者=犯罪者なのだ」と自分を責める。一方、日大生の虚飾のなさ、率直さ、行動力には惹かれ、絶賛する。東大生は闘争に参加し苦難を重ねて「自己否定」しない限り許されないが、日大生はそうでもない。これは柏崎が、日大生は東大生よりも「人民」に近い存在だと考えていたことに起因するだろう。

※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)に基づいて作成したものです。