国松警察庁長官狙撃事件 朝鮮人民軍のバッジと韓国の硬貨はなぜ現場に置かれたのか 中村泰受刑者の手記

狙撃犯を「ゴルゴ」と呼ぶ手記

第1回【自分を「ゴルゴ13」と重ね合わせた? 国松警察庁長官狙撃事件“自白”の男が死亡、かつて月刊誌に寄せた衝撃の手記】からの続き

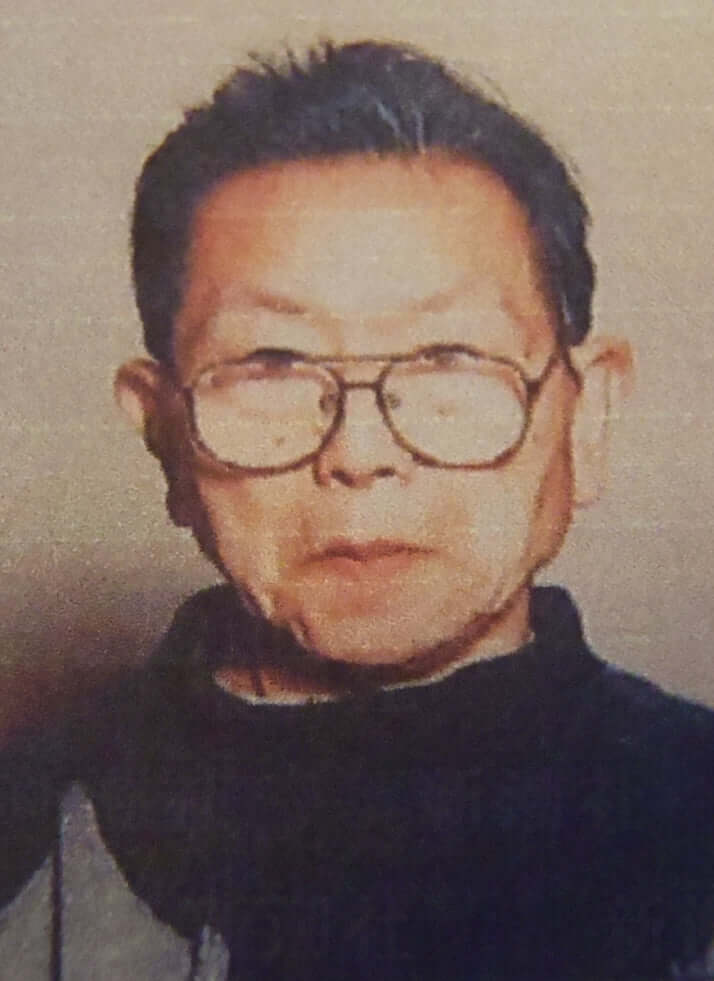

5月22日に東日本成人矯正医療センターで死亡した中村泰(ひろし)受刑者(94)は、1995年3月30日に警察庁長官・国松孝次氏(当時)が狙撃された「国松事件」への関与を“自白”していた人物である。ただしその立ち位置は、関与を「否定も肯定もしない」という“曖昧な”ものだった。では、実際の言葉ではどのように事件を語っていたのか。

中村受刑者が「新潮45」に寄せた手記は、狙撃犯を「ゴルゴ」と呼び、第三者として事件を見た「ノンフィクション・ノヴェル」(原文ママ)という趣向である。全文公開の第2回は、現場に持参した「朝鮮人民軍のバッジと韓国の硬貨」の謎や狙撃当日の様子について。掲載当時と同様、内容にいっさい手を加えずにお届けする。

(全3回の第2回:「新潮45」2004年4月号「独占手記 国松長官狙撃犯と私」を再録)

***

【写真を見る】国松長官はその後どうなった? 11年後に見せた温和な笑顔

そこで、私はこう考える。この時期、地下鉄サリン事件の突発を受けて、オウム真理教によるテロ行為が極度に警戒されていた。それには要人に対するテロ行為も含まれる。当然、治安面での最高指揮官である警察庁長官はその対象になり得るから、身辺警護が強化されることが予想される。具体的には、それまでの南千住署による隠密警備方式が、専任のSP(警護課員)による警護に切り換えられることになる。そうなると、長官の外出に当たっては、周辺の事前検索が行われるはずである。それまでゴルゴが狙撃拠点に予定していたF棟の東端の部分もその対象にされるとみなければなるまい。

この場合、二、三百メートル離れた場所から狙撃銃を使って撃つという手も考えられる。しかし、これには難点がある。SPは、護衛対象人物を常に自分の体を楯にして守るように行動する。狙撃が可能な時間はごく短いのだが、その間に長官の頭や上半身がSPの体の蔭から露出するという僥倖に期待しなければならない。

しかも、この種の狙撃は一発勝負なのである。発射の反動で一旦、銃が動けば、スコープの狭い視野の中に遠く離れた標的の小さい影を捉え直すためには、いかにプロでも多少の時間を要する。その間に、プロの護衛は退避措置を講じてしまうからである。

そこで、マシンガンの出番となる。事前検索の範囲外と思われる五、六十メートル離れた地点からの連射によって楯となっているSPもろともターゲットを射殺するという戦法である。私は50メートル先の等身大の人像標的に対して、弾倉一個分、約30発の弾を撃ち込んで一発も外さなかった――と言いたいところだが、まあ、二、三発は逸れる。が、ゴルゴなら全弾命中させられるだろう。いずれにしても、これは一発必中を目差すような名人芸ではなく、数でこなす荒技で犠牲者もふえるが、目的達成のためにはそれしか方法がないとなれば止むを得ないのだろう。

しかし、現実にはまだSPによる警護態勢には移っておらず、従来どおりの地元署による警備が続いていた。したがって、ダ、ダ、ダ、ダ、ダッと鳴り響く連射音、空中に舞い散る空薬莢の群れ、無数の亀裂が走る車の窓ガラス――という映画的映像の展開にはならず、「ジャッカルの日」のような小説向きの題材となった。私にとっては、そのほうが扱いやすい。

ここにもう一つ、いや二つゴルゴが持参した小物がある。現場に落ちていた、というよりも置かれていた朝鮮人民軍のバッジと韓国の硬貨である。南北、敵対する両国の品物が、なぜ同じ場所に置かれていたのか。

まず、硬貨についてシャーロック・ホームズ流に謎解きをすれば、一つの解答が得られる。それは人民軍バッジの入手先を示唆しているのだ。つまり、このバッジは韓国経由で手に入れたと言っているのである。韓国といっても、一般人からではない。情報機関からである。とはいえ、情報機関自体が意図的に提供したわけではない。部員の一人が金か物の報酬を受け取って、使用目的も知らずに横流ししたのであろう。彼らにとって、収賄行為などは日常茶飯事で珍しくもない。

この硬貨の示すメッセージは、韓国側に向かっては「たとえ一部員の行為とはいえ、これが情報機関から出たという厳粛な事実をお忘れなく」であり、日本側に対しては「情報機関の厚い壁に立ち向かっても結局は徒労ですよ」というようなところであろう。少なくとも、日本の捜査当局はもう既にこの警告の意味を十二分に実感しているものと思われる。

一方、人民軍バッジのほうは、さらなる深読みが要る。捜査の攪乱というようなありふれたものではない。ゴルゴにとっては、そんな余計な小細工など全く不要だったからである。あるいは、これは反「北」キャンペーンの材料として提供されたのかもしれない。この襲撃作戦のリーダーの胸中には、それなりのシナリオができていたのだろうが、どうも時期が早かったようである。現在のように、あの犯罪国家ならどんな事件を起こしても不思議ではない、というムードの中でなら、石原慎太郎氏あたりが音頭を取って大いに盛り上がっただろうが、当時は二、三の雑誌が人民軍中尉の関与を示唆した程度の小火(ぼや)で立ち消えになってしまった。なお、これについては、また別の解釈もあるのだが、それはあらためて別に述べるつもりである。

とにかく、これで事件に絡むモノ(道具)についての考察は一段落した。次は、いよいよ当日の事態の推移を追うことになる。

[1/3ページ]