「東大はキリスト教の敵である!」――東大に敵意を燃やして、自分で大学まで設立した偉人の名前

「東大はキリスト教の敵」と聞いても、ピンと来ない人も多いだろう。なぜなら、東大といえば、新渡戸稲造や吉野作造、南原繁など多くのキリスト者を輩出し、また現在にいたるまで日本のキリスト教研究を牽引してきた大学の一つだからだ。

速報「手が震えて食材が切れず」 覚醒剤所持で逮捕「金田中」社長が見せていた“奇行” 「ノリノリで現れて奇声を発することも」

しかし、同志社大学を創設した新島襄は、東大設立当初から東大を「キリスト教の敵」として警戒していたという。いったい、それはなぜなのか。甲南大学の尾原宏之さんの新刊『「反・東大」の思想史』から、一部を再編集してお届けしよう。

***

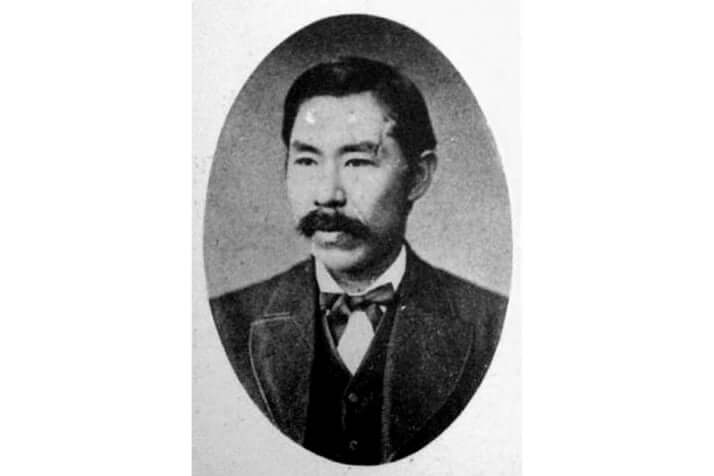

明治10年の東京大学設立当初から、東大の堕落に警鐘を鳴らしていた人物がいる。同志社の創設者、新島襄である。新島は幕末の1864年に密出国して渡米、同地でキリスト教徒となった。アーモスト大学やアンドーヴァー神学校で学び、1874(明治7)年に宣教師として帰国、翌年に同志社英学校を開校した。

新島は、福澤諭吉と並んで、あるいは福澤以上に東大の存在を強く意識した私学創設者である。新島は関西で大学設立運動、要するに「同志社大学」設立運動を展開するが、それに関連する明治10年代後半以降の多くの文書に、東大についての記述がある。

新島の東大言及パターンには大まかにいって二種類ある。一つは、大学の見本としての東大である。新島は、明治政府が「巨万の費用」を投じた欧米への留学生派遣や東大設立を「亜細亜(アジア)文化の魁(さきがけ)」と評価した。その上で「在野の志士」「維新の民」も政府の範に従って「民資を集合し一大学を関西に創立」すべきと説いた。

新島の東大言及パターンの二つ目は、東大が抱える欠陥が社会に及ぼす害を指摘し、その克服を訴えるものである。新島は大学設立を呼びかける文書などでやたらと東大を持ち上げたが、実はそれ自体が一種の方便であったとも考えられる。

大学設立運動の中で、新島は、東京大学を筆頭とする政府による学事振興の問題点を次のように指摘する。たしかに政府の学事振興によって西洋の学問が勢力を伸ばし、日本の学風は一変した。だが、一方で大きな弊害が生まれた。人心が「智識開発」にばかり傾き、学問の根本である「道徳」が教えられなくなったことである。そのため、人情は日に日に浮薄になり、精神は腐敗し、日本という国の「元気」が溶けるように消えつつある。 東大をはじめとする官立・公立の学校が西洋学術の修得に専心し、国民精神への配慮をおろそかにしている、という批判である。

新島は続けていう。この弊害に気づいた政府は、「道徳」を再興するため「孝悌忠信」の徳目に基づく儒教主義教育を推進するようになった。新島は、この試みに反対する。儒教道徳は所詮「支那古風ノ道徳」であり、東大などが採用する「泰西日新ノ学風」と同時に実行できないからである。儒教も悪いことを教えているわけではないが、いまの時代には通用しない。 東大型の知識偏重と古臭い儒教道徳を併用しても日本の発展は見込めない、ということになる。

「キリスト教の敵」としての東大

新島は、東大を頂点に形成されつつある学校体系を、立ち向かうべき主要敵と見なしていた形跡がある。たしかに新島は東大を大学の手本として持ち上げた。それは、一般の日本人に対して支援を呼びかける時であった。一方、外国教会や日本人キリスト者など、同じ宗旨の仲間の前ではまったく違う東大論を語っている。それは、キリスト教の敵としての東大であった。

1885年、滞米中の新島は、同志社の学校への援助を求めるアピール文を起草し、発表した。その中で、同校の当時の様子を次のように報告している。

「この学校は五年間の英学教育と、さらに三年間の神学教育を行っている……学校は完全にキリスト教の基盤の上にたてられており、今ではヤソの学校として人々から公然と認められている。学校は国中の各地から多くの若者を惹きつける中心となった。たいていの者は未信者のままで学校にくる。学校を出ていく前に、若干の例外はあるが、ほぼすべての者がクリスチャンになっているのである」。

未信者の状態で同志社に集まってくる若者の多くが、学校を出る頃には信者になっている。ごく初期の例だと、同志社英学校が開校して2年目の1876年に入学した徳富蘇峰は、すぐに新島から洗礼を受けている。蘇峰の場合はすでに郷里の熊本でキリスト教に接していたが、入学後に教師や仲間の感化で受洗した者も多かっただろう。そのことはもちろん、新島の大きな喜びだったに違いない。彼らはこの国に福音を広める重要な役割を果たすはずである。

ところが、先行きは明るいものではなかった。せっかく入信した若者がやがてキリスト教から離れる現象が見られたからである。大きな原因は、同志社に神学以外の高等教育課程が存在していないことにあると新島は考えた。

同志社で学ぶ生徒は、在学中はキリストに心を向ける。しかし、彼らがさらに高度な教育を求めた場合、同志社にはそれがないので別の学校に進むことになる。キリストを信じる共同体から離れた若者は、容易に棄教の道に入り込む。新島が憂慮するのはこのことである。

そして、より高度な教育を求める同志社出身者が目指す学校とは、つまるところ東大であった。 日本最高レベルの教育を受けようと思えば、この翌年に帝国大学に改組される東京大学に入学することになる。しかし、東大は国家の大学であり、キリスト教を排除しているので、せっかく同志社で入信した若者の信仰心を奪う装置になりうる。

「唯物論の盛んなりし帝国大学」

だが、いくら東大が国家の大学で知識偏重だといっても、それだけではキリスト教の敵とはなり得ない。大学当局が学生に背教や改宗を迫るわけではないからである。

新島が東大を敵視または警戒したのは、キリスト教を攻撃するさまざまな理論を西洋から輸入して広める機関となり、結果的に日本での布教を妨害するおそれがあるからであった。

新島は、滞米中の1884年、アメリカン・ボードに提出した文書で次のように述べている。「私たちの敵が所有する武器は近代科学の粋を集めたものですから、私たちはキリスト教精神の染み込んだ、最良に改善された近代兵器で対抗しなくてはなりません」。キリスト教の敵が持つ武器は近代科学だが、日本における近代科学の中心はいうまでもなく東大である。

新島が近代科学そのものを敵視していたわけではないことは、医学教育参入を熱望していたことを見ても明らかである。問題は「唯物論」「無神論」と骨がらみになった近代科学であった。

新島は、物質科学の支配が強まるにつれ、「物質中心主義」や「官能主義」がはびこると考えた。キリスト教教育が行われていない学校では、「物質主義」の影響は「必然的にふしだらな行為と結びつきます」とさえ主張していた。だとすれば、「唯物論の盛んなりし帝国大学」は、学業優秀な堕落者を量産する学校になると考えるのが自然である。

だから、キリスト教大学なのである。新島は、キリスト教精神と高いレベルの近代的学術を融合することによって、東大の広める「無神論」「唯物論」に勝利し、日本人の魂を堕落から救い出せると考えたのだった。

※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)に基づいて作成したものです。