「彼女はいつも自転車に乗っていた」――津波で亡くなったアメリカ人の友人の思い出を胸に生きる女性 #知り続ける

時間がたったからこそ、浮かび上がってくる事実がある。震災直後から東北を取材し続けるルポライター・三浦英之氏が初めて知った事実。それは「東日本大震災での外国人犠牲者数を、誰も把握していない」ということだった。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

彼らは日本でどのように暮らしていたのか。そして、彼らとともに時間を過ごした人々は、震災後、何を思い、どう生きてきたのか――。

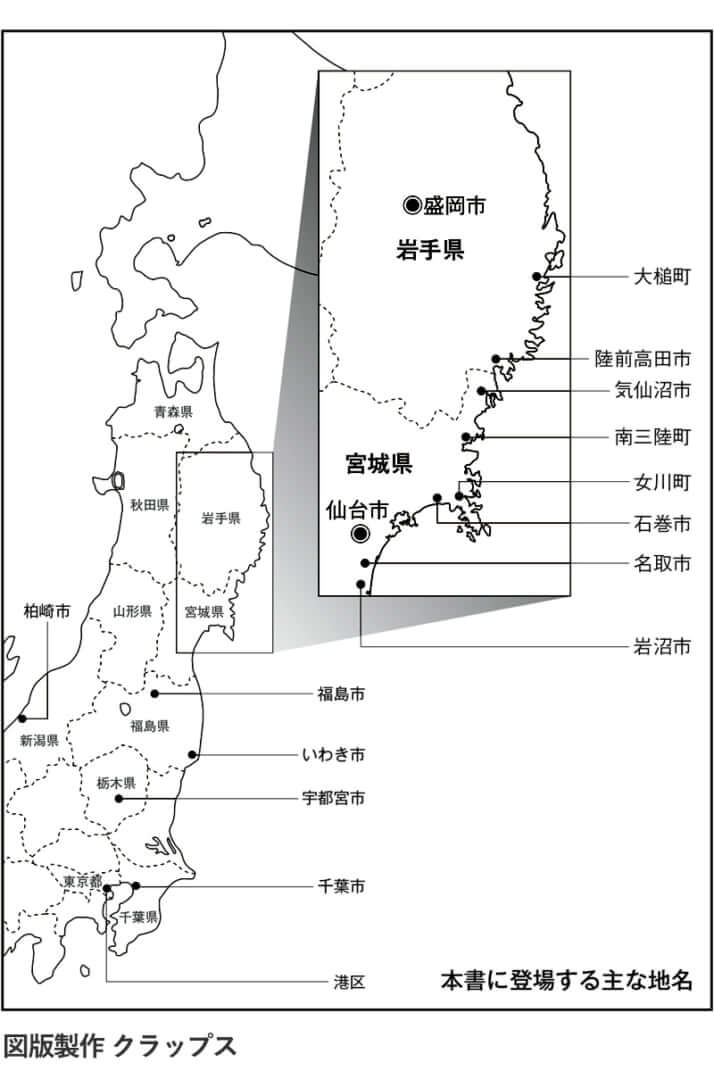

新聞記者でもある三浦氏は、取材を続ける中で、宮城県名取市の閖上(ゆりあげ)小中学校を訪れる。そこには、津波で亡くなったアメリカ人女性、テイラー・アンダーソンさんの親友、阿部麻衣子さんが養護教諭として働いているのだ。東北の地で、友情を育んだ二人。『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』から一部抜粋・再編集してお届けする。(以下、文中敬称略)

「日米の架け橋になりたい」と夢見た友人

阿部麻衣子がアメリカ人のテイラー・アンダーソンと知り合ったのは2008年、石巻市に新しく赴任してきた外国語指導助手を迎える歓迎会の席だった。

当時、阿部は26歳。テイラーは大学を卒業したばかりで、同じ20代前半の外国語指導助手、台湾系アメリカ人のキャサリン・シューと仲良しだった。

数週間後、三人は偶然、石巻市中心部にあるイオンで再会する。意気投合した三人はその場で一つの提案をした。

「私たち、毎週ここで集まらない?」

おしゃべり好きの三人は以来、毎週水曜日にイオンのフードコートに集まり、グループ・スタディー(集団学習会)を始めた。学校が終わった午後6時から午後9時まで、フードコートで簡単な夕食を取りながら、お互いに英語や日本語を教え合う。時には数人の外国語指導助手も加わり、趣味の漫画や日本文化の話題に花を咲かせた。

休日になると、三人は誘い合ってドライブに出掛けた。近くにおいしい店ができたと聞けば食べに行き、デパートの試着室では何着も洋服を持ち込んでファッションショーをした。鳴子温泉にも一緒に入って、ガールズトークで盛り上がった。

あるとき、車の中で将来の進路が話題に上ると、テイラーは嬉しそうに話した。

「私、日本が大好きだから、将来は米国と日本の架け橋になれるような仕事がしたいな」

そんな親友の夢を助手席で聞きながら、阿部は自分のことのように嬉しかった。テイラーやキャサリンと笑い合える日々がこれから先もずっと続いていく──そんな「未来予想図」を当たり前のように思い描いていた。

小学校で被災 地元の人々を救護する日々

2011年3月11日。

阿部は太平洋に突き出た岬の先端にある石巻市立大須小学校にいた。高さ40メートルの高台の上に建設された開校10年目の小さな学校で、全校児童はわずか14人。その立地条件から災害時には周囲に避難路の確保が難しくなるため、3機のヘリコプターが同時に校庭に着陸できるよう設計された「災害に強い」教育施設だった。

その日は年度末の大掃除のため、児童全員で床のワックスがけをすることになっていた。

午後2時46分、轟音と共に両足でも立っていられないほどの激震に襲われた。

子どもたちの近くに駆け寄りたくても、身動きが取れない。

「頭を隠して! ダンゴムシの姿勢!」

そう叫ぶのが精いっぱいだった。

津波が来るかもしれない。揺れの大きさからそう確信した。実家は南三陸町の海沿いで民宿を営んでいる。小さい頃から「地震の後には津波が来る」と教えられていた。

学校は岬の高台に作られている。ふと外を見ると、そこにあるはずの海がなかった。津波の前兆で、海の水が完全に引いていた。

まずい……。

子どもたちを大急ぎで校舎最上階の3階に集め、円陣を組ませた。校舎の壁が崩れてくる危険があったため、子どもたちの上に布団を載せ、上から教師が覆いかぶさった。

「大丈夫だ! 大丈夫だ!」

教師たちが自分たちに言い聞かせるように叫ぶ。

次の瞬間、周囲の空気が一斉に震えた。

津波が押し寄せてきた直後の状況を、阿部は子どもたちの上に覆いかぶさっていたので見ていない。

海を目にしたのは十数分後。津波は引き波へと変わり、破壊された家や車をものすごい力で海へと引き込んでいった。

「ああ、ダメだ、ダメだ……」

力なく叫ぶ同僚教員の手をじっと握りしめながら、阿部は養護教諭としてこれから何をするべきなのかを考えていた。

しばらくすると、海沿いの集落から住民たちが次々と学校に避難してきた。

その数、約420人。

津波に巻き込まれてけがをした人や、海を泳いで助かったという人もいた。保健室で服を脱がせてみると、全身が打ち身で真っ青になっている。血圧を測ると高齢者の多くが基準値を超えていた。

養護教諭としてたった一人でけが人の手当にあたらなければならなかったが、薬もなければ、湿布も足りない。最寄りの病院がある雄勝地区も壊滅しているらしく、電話もまったくつながらなかった。

周囲の状況から、南三陸で民宿を営む両親についてはあきらめることにした。職業人として、今自分の手に委ねられている子どもや住民の命を守ることに全力を尽くそうと心に誓った。

実家のある地域は「蒸発」していた

連日、校長室で寝起きし、3月15日には学校に避難している住民の数が700人を超えた。

学校の外に出られたのは震災から10日が過ぎた頃だった。同僚教員の車に乗って実家のある南三陸に向かうと、見慣れたはずの雄勝や南三陸の街が完全に姿を消していた。ニュースでは「壊滅」と伝えられていたが、阿部にはそれが「消滅」、あるいは「蒸発」してしまったように見えた。

実家に向かう途中、偶然にも携帯電話がつながり、両親が南三陸の避難所に避難していることを知らされた。朗報に涙があふれた。

その直後だった。思いがけない電話を受けた。親友のキャサリンからだった。

「ねえ、テイラー、知らない?」

「えっ、知らないけど、どうして……」

キャサリンは何も言わない。

そのとき初めてテイラーが行方不明になっていることを知った。

「嘘でしょ……」

声が震え、叫ぶようにせがんだ。

「嘘って言ってよ!」

テイラーの思い出とともに生きる日々

「テイラーの遺体が見つかったと聞いたのは、それからしばらく経ってからのことでした」

阿部は日が暮れて薄暗くなった保健室で、あまり感情を表に出さずに言った。

「後で聞いたところによると、テイラーは当時勤務していた石巻市の万石浦(まんごくうら)小学校で児童を避難させた後、通勤で使っている自転車に乗ってアパートに戻ろうとして、津波にのまれたらしいということでした。私、それを聞いて『あ、自転車な』って思いました。彼女、いつもとびきり明るくて、メチャクチャ元気なんです。だからどんなに寒い日でも、雪が降るような日でも、学校に自転車で通ってた。自転車で亡くなったことが、なんだかとってもテイラーらしいなって思えて、だから思わず笑えてきて。で、次の瞬間、『なんで、なんで』ってとめどなく涙があふれ出てきて……」

彼女は両目にうっすらと涙を浮かべながら、親友が亡くなった後の学校生活について語ってくれた。

「それで私、震災のわずか1カ月後の2011年4月に、太平洋に面する大須小学校から、今度は石巻市の中心部にある渡波(わたのは)中学校に異動になったんです。でも、そこの周囲も津波で大きな被害を受けていて、近くがテイラーの通学路で、実際にその学校の近くで彼女の遺体が見つかったんです。だから着任後、私、なんだかテイラーに仕組まれたみたいだなあ、これは絶対、彼女が『私のこと、忘れないように!』って言っているなって思いました。そこはテイラーが震災前に英語の授業を受け持っていた学校でもあったので、生徒たちもみんな彼女のことを覚えているんですよ。もう何から何まで『テイラー、テイラー』で。だから私、生徒たちに向かってこう話したんです。『みんな、テイラー先生って覚えてるでしょ? 彼女、いつもなんだか知らないけど、やけに楽しそうだったよね。笑ってばかりだったでしょ? だからみんなも、これからつらいこともあるかもしれないけれど、笑って生きよう。そう、テイラー先生がやってたみたいに!』って。事実、あの頃学校には家を失ったり家族を亡くしたりした子どもたちがたくさんいたんです。生徒もボロボロだったけれど、教師たちもみんなボロボロでした。死者と生者の境目がひどく曖昧で、だから……」

阿部はそこで涙がこぼれないように両目をつぶった。

「私、ずっと、震災後もテイラーと一緒に暮らしてたような気がする」

※本記事は、三浦英之『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』の一部を再編集して作成したものです。