「日本の桜」が世界で大人気――歌人西行の「桜好き」がワシントン、ハンブルグへ広がるまで

今年も桜の季節がやって来た。桜が好きなのは日本人だけではないようで、多くの外国人観光客も桜の名所へ足を運んでいる。

速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」

速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開

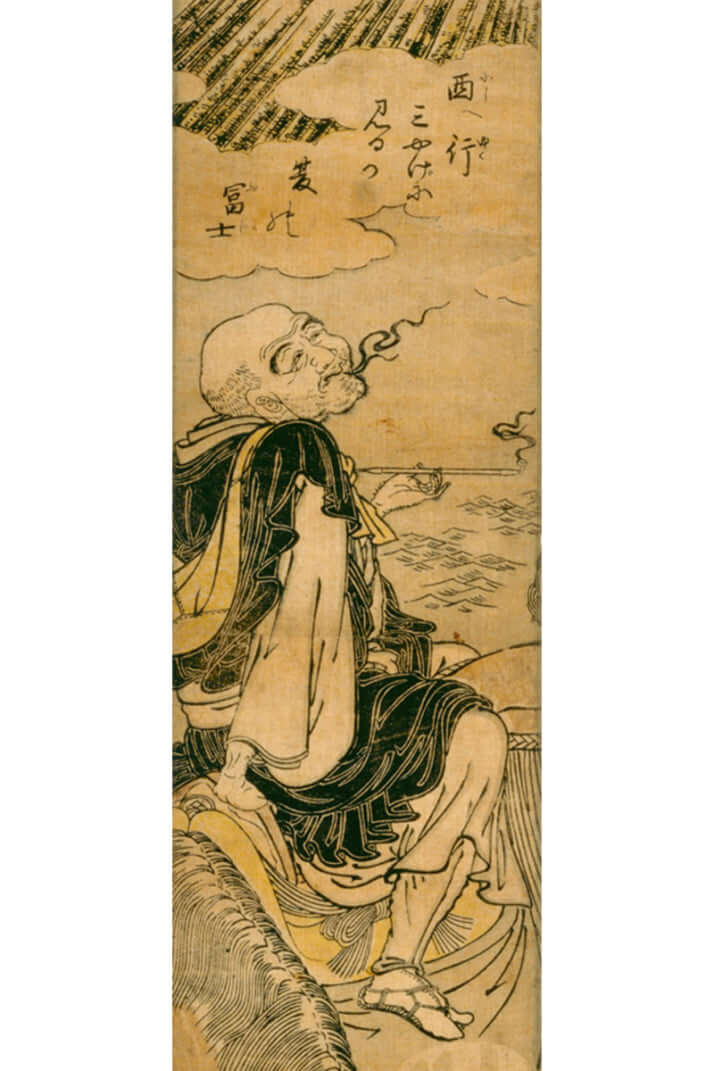

そもそも日本の「花見」という文化はいつ頃から始まったのだろうか――。西行歌集研究の第一人者・寺澤行忠さんの新刊『西行 歌と旅と人生』(新潮選書)は、桜の歌を多く詠んだ西行(1118-1190)が、花見文化に与えた影響について解説している。同書から一部を再編集してお届けしよう。

***

西行が見ていた桜は、言うまでもなく、今日われわれが多く目にするソメイヨシノではなく山桜である。またその山桜には、多くの種類があり、花も多彩である。山中で目にする桜は、ひときわ鮮やかで、心惹かれるものであったに違いない。

「あくがるゝ心はさても山桜 散りなむ後や身に帰るべき」(花にあくがれ出た私の心は、それにしてもやまず、山桜が散ったのち、再びわが身に帰ってくるのだろうか)

「さても山桜」は、「さても止まず」を「山桜」に掛けた表現である。桜の花の咲く季節になると、花に心が惹かれてそわそわし出し、花が咲けば、心が身から抜け出て、帰らなくなることを心配する。この時代、肉体と精神は別のものだと信じられていた。

「あくがる」というのは、西行の愛用語で、心が身体から離れることをいうが、桜に心が奪われて、心が身体から飛び出してしまう、そしてそれが身体に戻らなくなることを案じているのである。

花に「あくがるゝ」心はまた、西行を漂泊の旅に駆り立てた力とも、繋がるものであった。

「吉野山こぞの枝折りの道かへて まだ見ぬかたの花をたづねむ」(吉野山の昨年つけておいた道しるべの枝折りの道を変えて、まだ見ていない方の桜を尋ねることにしよう)

「枝折(しを)り」は、山中に深く分け入ると、帰りの道が分からなくなるから、帰途の目印として、枝を折って道しるべにしたものである。「御裳濯河歌合(みもすそがわうたあわせ)」に自撰し、『新古今和歌集』に採録されている歌である。ここでは、花にあこがれる心、美を憧憬する心が、西行を新しい旅に駆り立てるのである。

「春風の花を散らすと見る夢は さめても胸の騒ぐなりけり」(春風が花を散らすと見た夢は、覚めても胸が騒ぐことだ)

人々が集まって、「夢中落花」という題で歌を詠みあった時に、西行が詠んだ歌である。題詠というと、現代人は作りもののように受け取りがちであるが、決してそうではなく、一つの歌題を表現の契機として、生活の中にある真実を呼び起し、それを歌に詠むのである。この歌は自他の秀歌選集の類にはみえないが、夢と現実の間を行き来する西行の浪漫的資質を非常によく表わしている。

西行は「願はくは花の下にて春死なむ その如月の望月の頃」と、日頃の願いをかねて歌に詠んでいたが、まさにその願い通りの死であったことは、人々に強い感銘を与えた。そしていくつかの説話文学を生むことにもなった。こうしたことが日本人が広く桜を愛好するようになる上で、大きな影響を与えたであろうことは、想像に難くない。

そして平安朝においては、貴族階級が愛好する花であった桜は、武士の世になるにつれ武士階級にもその趣向が広がり、さらには一般の庶民へと拡大していった。室町時代後期には、一般の庶民も花見を楽しむようになる。秀吉の「醍醐の花見」などを経て、江戸時代も元禄頃になると、花見は今日と同じように、酒食を伴ったにぎやかな庶民の行事になっていった。

桜を愛好する風は、平安朝以来貴族文学の世界では認められることであり、その後の風潮も、ひとり西行の力によるものではむろんない。けれどもそれが武士の世界にまで及び、さらに広く、日本人全体の国民性にまで定着する上で、西行の与えた影響は少なからざるものがあった。西行の歌、特に桜を詠む歌が、多くの人々に愛唱されたこともあって、日本人が桜を愛好する風が広く国民の間に浸透し、定着していくのである。

日本人に愛された桜は、今や世界的な広がりで、愛好者が増えている。ワシントンのポトマック河畔には、日本から寄贈された約3700本の桜の木が植えられており、毎年盛大な桜祭りが行われている。「桜の女王」が選ばれ、世界中から毎年100万人以上の観光客を集めている。

ドイツのハンブルクには、5000本近い桜が植えられ、盛大な桜祭りが行われている。ここでも「桜の女王」が選ばれて、日本の「さくらの女王」と、隔年に相互訪問している。こうした事例を始め、今や桜は世界各地に植えられ、世界の人々から親しまれるようになった。

※本記事は、寺澤行忠『西行 歌と旅と人生』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。