「俺がいなかったら、子どもたちの命は助かっていた」 津波で3人の子を失った木工作家の「あの日」 【東日本大震災】 #知り続ける

死者・行方不明者約1万8400人――東日本大震災についての「公式」な数字はこのように発表される。災害や事故の規模を知るうえで、こうした概数に意味があるのは言うまでもない。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

しかし一方で、当事者たちにとっては、そんな概数よりも自分の知る「1」こそが、すべてだ。それぞれにとって、その「1」の重みは計り知れない。

東日本大震災の直後から東北で暮らし取材を続けるルポライター・三浦英之氏は、取材の過程である人物に出会った。

津波で3人の子どもを失い、「もう生きている意味がない」と苦しんだ木工作家の遠藤伸一さんだ。

あまりにも深い悲しみを経験した遠藤さんに取材をした三浦氏は、こんな感想を抱いたという。

「身の丈を超える悲しみを経験すると、人は優しくなれるのだろうか――」

遠藤さんが背負い続ける「十字架」とは何か。そこから何をきっかけに再生していったのか。

前編では、遠藤さんが津波に押し流され3人の子どもたちと離れ離れになった震災の当日のこと、中編では震災から3日後に妻・綾子さんと再会した時のこと、後編では遠藤夫妻の涙と再生の物語をお送りする。三浦氏の著書『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』から一部抜粋・再編集してお届けする。【文中敬称略・本記事は前中後編の前編です】

十字架を背負った木工作家

私が遠藤と知り合ったのは2022年の初冬だった。

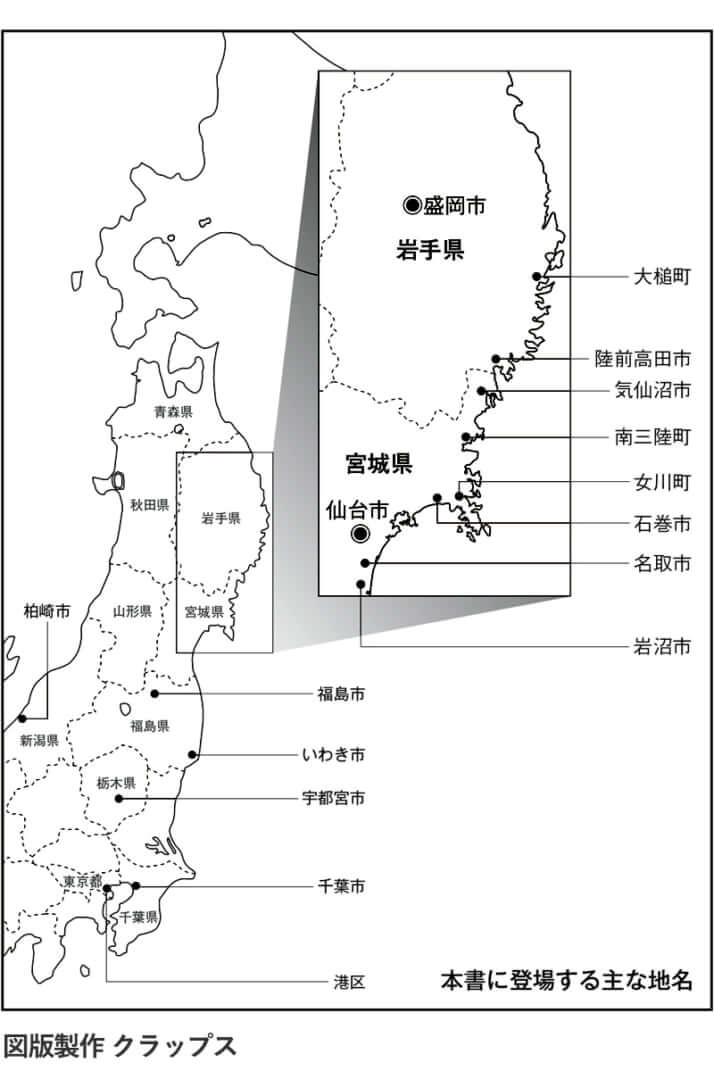

津波で亡くなった外国人を取材する過程で、私は宮城県石巻市で外国語指導助手をしていた24歳のアメリカ人女性、テイラー・アンダーソンが津波で亡くなり、その後、両親が亡くなった娘の遺志を継ごうと被災地の小中学校などに英語の本と本棚を寄贈する活動を続けていることを知った。

その活動においてすべての本棚の制作を担っていたのが、同じ石巻市で暮らす木工作家の遠藤だった。

私はすぐにでも彼に連絡を取りたかったが、ある事情が私にその行動をためらわせた。

彼もまた、津波で3人の我が子を亡くしていたからである。

私はこれまでにも震災で子どもを失った親たちを何人も取材していたが、彼の場合、少し事情が異なっていた。

遠藤は震災発生時、本来安全であったはずの小学校から2人の子どもを連れ戻し、午前授業で中学校から帰宅していた長女と一緒に自宅に待機させていた。結果、自宅に押し寄せた津波で彼だけが助かり、子ども3人が犠牲になってしまっていた。

「俺が余計なことをしなければ、子どもたちは助かっていたかもしれない……」

彼はそんな十字架を背負いながら10年以上、小中学校などに寄贈するための本棚を無我夢中で作り続けていた。

南三陸で過ごした日々がつないだ縁

取材のきっかけとなったのは、私が震災直後に1年間、宮城県南三陸町に住み込んでつづった『南三陸日記』だった。かつて朝日新聞紙上で連載し、後に書籍化されたそのルポルタージュを、遠藤の妻が愛読してくれていたのだ。

「三浦さんって、もしかして『南三陸日記』の三浦さん?」

取材依頼の手紙を送るとすぐに、私のスマートフォンに遠藤からの着信が入った。

「実は俺の妻が『南三陸日記』の大ファンでさ。2冊も購入して自宅に持っているんだよね。妻にも相談したら、もしそれが本当に『南三陸日記』の三浦さんなら、絶対に取材を受けた方がいいって言われてさ……」

同著が2019年に文庫化される際、私はその表紙に、震災4

カ月後に私が立ち会う形で生まれた少女──彼女は震災時はまだ母親の胎内におり、津波で父親を失っていた──が小学校に入学した日の写真を掲載していたが、3人の子どもを失った遠藤も震災後、何かのイベントでその少女と同席することがあり、以来親交を温めているらしかった。

南三陸で過ごした日々が、私と彼を結びつけてくれた。

初回のインタビューは2022年12月、遠藤が制作場所として使っている宮城県東松島市の木工場で行われた。

「インタビューに入る前にちょっと聞いておきたいのだけれど……」

彼は取材前、緊張気味の私ににこやかに尋ねた。

「実はこの木工場、トイレが壊れて使えないんだよね。申し訳ないんだけれど、もし必要なら近くのコンビニにお世話にならなければいけない。大丈夫かな?」

それが取材に入る前のお決まりの挨拶なのだろう、遠藤は私の顔をのぞき込むようにしてそう言うと、ニッコリと笑った。

優しすぎるほど、優しい男が抱く絶望

初めて面会した木工作家は、優しすぎるほど心の優しい男だった。外見は筋骨隆々の坊主頭で常に薄いサングラスを掛けており(本人は木工をやっていると筋肉もつくし、木くずが飛び散るので坊主頭が楽なんだと話していた)、港町でよく見かける強面の漁師といった風貌なのだが、実際に言葉を交わしてみると、話はユーモアに溢れ、相手への細やかな気配りを忘れない。

身の丈を超える悲しみを経験すると、人は優しくなれるのだろうか──。

私はそんなことを考えながら、「それではインタビューを始めさせてください」とデジタル一眼カメラの録画ボタンを押した。

「俺の人生はもう終わっているんです」

遠藤は冒頭、すでに人生を諦めたような、悲しい言葉でインタビューを始めた。

「あの日、俺がいなかったら、たぶん子どもたちの命は助かっていたんです。そうじゃないよって言ってくれる人もいるけれど、でも客観的に考えてみれば、やっぱりそれが事実です。俺が小学校から長男と次女を連れ帰らなかったら、当然あいつらは生きていたわけだし、俺が『父ちゃんがいるから大丈夫だぞ』なんて言わなければ、家にいた長女だってきっと祖母と一緒に逃げていたかもしれない。全部、俺のせいなんです。だから……」

話し始めた遠藤の目元がデジタルカメラには映らない。

そのとき初めて、私はなぜ彼が普段から薄い色のサングラスを掛けているのかわかった気がした。

「父ちゃんがいるから大丈夫だぞ」

2011年3月11日。

遠藤は請け負っていた石巻市内の水産加工会社の改修工事を終え、帰宅途中に「あの揺れ」に襲われた。トラックで走っていてもわかるほどの激震で、周囲で電柱が何本も傾いた。

大急ぎで自宅へと向かった。築約30年の2階建ての母屋と実母のために前年に建てた平屋は、海から数百メートルも離れていない。

家に着くと、卒業式で午前中に中学校から帰ってきていた13歳の長女・花が、80歳になる母の恵子と一緒に平屋にいた。

石巻市内の病院で看護助手として働く妻の綾子が勤務中だったため、彼は近くの渡波小学校に10歳の長男・侃太(かんた)と8歳の次女・奏を迎えに行った。教師から2人の子どもを受け取って自宅に連れて帰ると、3人の子どもたちは祖母と一緒に平屋に入った。

「父ちゃんがいるから大丈夫だぞ」

余震を怖がる子どもたちにそう言い残し、自分はトラックに乗って連絡のつかない近所の親戚の様子を見に行くことにした。

親戚は不在だった。その帰り道、自宅から数百メートルの路上で異変が起きた。

「何だ、ありゃ?」

海の方角からパッと砂煙が上がり、家や車が津波に押し流されて路上に流れ込んできた。

目の前は三差路で、海、自宅、県道に向いている。自宅へと続く道はすでに水で覆われていたため、とっさに県道側へと迂回し、自宅へ回り込もうとハンドルを切った。

が、ダメだった。

次の瞬間、巨大な水の塊が押し寄せ、トラックが浮き上がった。水没すると車は水圧でドアが開かなくなる。彼は反射的に運転席の右側のドアを蹴り開け、水圧で閉まらないよう右足を挟んだ。そしてトラックから津波の中へと飛び込んだ。

濁流の中でもがきながら、流されてきた屋根に必死にしがみついた。しかし、その屋根もメリメリッと激しい音を立てて崩れ落ちてしまう。再び水の中に沈められ、無数のがれきと一緒に陸側へ押し流された。津波は近くのコンビニの壁にぶち当たり、彼はがれきと壁の間で挟まれながら、がれきに押しつぶされないように必死に耐えた。

辺り一面が「海」に変わった

めがねを失い、視界が利かない。数時間後、津波が引き始めると、コンビニの屋根の上に登り、周囲を見渡した。一面が「海」になっていた。

生き残ったのは、俺だけなのか──?

そう絶望していると、近くで電柱にしがみついて助かった夫婦がいることに気づき、合流して一緒に自宅近くの渡波保育所に向かった。

保育所では近隣住民らがたき火をたいて体を温めていた。すぐにでも自宅に駆けつけたかったが、周囲は夜の闇とがれきに覆われて近づくことさえできない。

彼は右足首を骨折し、両足は釘を踏み抜いて血だらけだった。

2人の娘の遺体を運ぶ

震災翌日の早朝、遠藤が木の枝を杖代わりにして自宅へと向かうと、家は跡形もなく、基礎から完全に流されていた。

「誰かいませんか……」

自宅の近くで高齢者が力なく泣いていた。

よく見ると、母の恵子だった。8歳の奏を胸に抱いていた。

「奏ちゃん、冷たいんだ、冷たいんだ……」

聞くと、津波が押し寄せた瞬間、恵子は3人の孫たちと一緒に自宅の平屋にいたらしかった。濁流にのみ込まれた直後、天井を頭でぶち抜いて、恵子は助かっていた。平屋は砕けて陸側に数十メートル流され、津波が引いた後、家の残骸から孫の遺体を見つけたという。

震えながら報告する母に、遠藤は精神の髄が壊れてしまいそうだった。泥まみれの奏を抱きしめると、いつも「ほっぺにチュー」をせがんだ愛娘は氷のように冷たく、頭髪からは無数の砂が出てきた。

「俺のせいだ。俺が学校から家に連れ戻しさえしなければ……」

奏の遺体を保育所へと運び、2階に担ぎ上げて布団に寝かせると、彼は長女の花と長男の侃太を探すため、再び自宅周辺へと戻った。

到着後まもなく、崩壊した平屋の廊下から花の体の一部が見えた。でも、冷蔵庫が廊下にめり込んでいて、体を取り出すことができない。外側の壁を崩し、なんとか娘の体を引っ張り出すと、人を笑わせるのが大好きでいつも微笑んでいた花の顔が泥だらけだった。

中学生になっていた花の遺体は1人で運ぶことができず、津波で流されてきた家屋の扉に載せて6人がかりで保育所へと運んだ。

「俺だ、俺が殺したんだ……」

保育所の2階で冷たくなった2人の娘の遺体を抱きながら、彼は夜が明けるまでうなり続けた。

***

震災発生時、遠藤さんの妻、綾子さんは勤務先の病院にいた。中編では侃太君との悲しい再会と綾子さんから見た「その日」、そして後編では夫妻の再生の物語をお伝えする。

※本記事は、新聞記者でもある三浦英之氏が被災地の取材を続ける中で「東日本大震災で亡くなった外国人の数を、誰も把握していない」ということを震災から12年たって初めて知り、その外国人被災者たちの足跡をたどった著書『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』の一部を再編集して作成したものです。