“邪魔者”が次々不審な死を遂げていく ナワリヌイ氏が急死した「暗殺社会」ロシアの「毒殺の伝統」

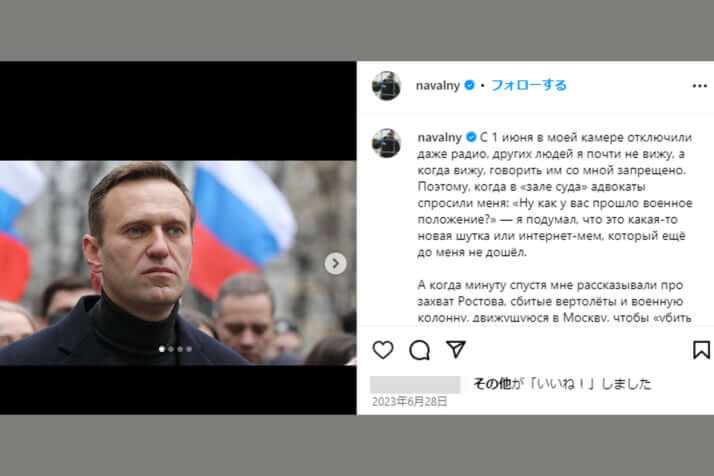

ロシアの反体制運動家、アレクセイ・ナワリヌイ氏の死は大きな衝撃をもって受け止められている。2月16日、ナワリヌイ氏は同国内の刑務所で急死した。病死であるというロシア側の説明を素直に信じる人がさほど多くないのはご存知の通りである。

ロシアの場合、プーチン政権に批判的な人が突然この世から姿を消すことは珍しくない。これはもはや常識だろう。

「ロシアを決して信じるな」――これはロシア研究の第一人者である中村逸郎氏の著書のタイトルだ。同書の第1章では、ナワリヌイ氏の過去の“暗殺未遂”事件に触れながらロシアの「暗殺社会」という顔について解説をしている。以下、同書をもとに見てみよう(一部を再構成しました。また、文中ではナワリヌイ氏を「ナヴァーリヌィー氏」としています)。

***

毒を盛られた

「ウォー……、ウォー……」といううめき声が響く。

「アレクセーイ、飲むんだ……、アレクセーイ、息をしろ」

ロシアで第2位の規模を誇る「S7航空」の乗客たちに戦慄が走った。機体は丸ごと黄緑に塗装されており、所々に旅行客やビジネス客のイラストが浮き上がるように描かれている。斬新なデザインとして注目されている機体の中で、いったいなにが起こったのか。

機内の様子を映し出すユーチューブの動画では、ロシア反政府活動家のアレクセーイ・ナヴァーリヌィー氏が発したと思われる2度ばかりの「うめき声」が響き渡っている。

2020年8月20日、西シベリアのトームスク発モスクワ行きのS7航空2614便、現地時間で午前7時55分発(日本時間は午前9時55分)の飛行機に搭乗したナヴァーリヌィー氏は、離陸(8時10分)から20分後、「気分が悪く」なった。BBCモスクワ支局のニュースサイト(9月2日付)などによれば、トイレに駆け込んだ直後、意識不明の重体に陥ったようだ。

同伴していた広報担当の女性秘書キーラ・ヤールミィシュ氏の証言では、「かれは客室乗務員が差し出した水を断り、機体後方のトイレに駆け込んだ」。そして乗客がBBCモスクワ支局に知らせた話によれば、「かれは8時30分から50分までトイレに閉じこもり、順番を待つ乗客の列が通路にできた」という。

秘書ヤールミィシュ氏は、「どの時点でかれが意識を失ったかわからない」と困惑する。BBCモスクワ支局の報道では、ナヴァーリヌィー氏がトイレから出てきてから10分後のこと。男性乗客は「ちょうど9時だったと思います。『乗客のなかに医者はいますか。すぐにサポートしてください』と大声の緊急放送が流れた」と振り返っている。でも、医師が搭乗しておらず、1時間後に西シベリアのオームスク市の空港に緊急着陸した。ナヴァーリヌィー氏は後部座席に横たわり、ずっと客室乗務員が看護していたようである。

ただ、先のBBCのニュースでは、医療器具についての問題が提起されている。それによれば、ナヴァーリヌィー氏が搭乗していた機体の航空機内搭載救急キットに「スポイト」がなかったというのである。イギリス最大手の「ブリティッシュ・エアウェイズやロシアのナショナル・フラッグのアエロフロート航空などの大きな航空会社では、機内の医療器具のなかにスポイトが常備されている。しかしS7航空広報責任者からは、機内にはスポイトは『なかった』と返答があった」と記されている。

意識を失っている乗客に、顆粒状(かりゅうじょう)の頓服薬(とんぷくやく)を服用させるのは不可能である。だから、液体化してスポイトで喉(のど)、または鼻から半ば強制的に投与するしかない。でも不思議なことに、この便にかぎってのことなのか、それともほかの便でも常備されていないのか、真相は不明であるが、当便にスポイトがなかったのは事実のようである。

オームスク市の空港に着陸したのは現地時間午前9時1分。飛行時間は、1時間51分であった。

すぐにオームスク市立第1救命救急病院に緊急搬送され、集中治療室で人工呼吸器がつけられた。ナヴァーリヌィー氏の女性秘書は、トームスク空港内のカフェーで飲み物に毒物が混ぜられた可能性を指摘し、「朝からほかの飲み物はなにも口にしていない」と訴えた。

プーチンに次ぐ人気

ナヴァーリヌィー氏は、プーチン政権を批判する急先鋒としてロシア国内でもっとも著名な活動家である。

ロシアの民間世論調査団体「レヴァダ・センター」が2020年4月に実施した世論調査によれば、ナヴァーリヌィー氏を「自分たちのヒーロー」と考える回答者はプーチン氏についで多かった。

年齢別では、40歳~54歳の回答者でトップにおどり出た。社会経済活動を支える世代に人気が高いのは、なぜなのか。

歴史的な要因が大きい。かれらは青春時代を、1980年代半ばからのソ連社会の変革期(ゴルバチョフ政権下のペレストロイカ)に過ごした。この改革の過程で、ソ連共産党が消滅し、1991年末にソ連邦が崩壊した。そのまえの1989年11月には、ベルリンの壁の崩壊に象徴される米ソ冷戦終結という歴史の大転換に立ち会った。

これらの変革は新生ロシアに結実するものの、まさに動乱の時代を1990年代末まで生きた。現在の中年層はいまや2000年以降、20年間も最高指導者に君臨するプーチン大統領さえ、安泰ではないことをよく知っているのである。というよりも、歴史は動くことを身をもって知っている世代なのだ。対照的なのは、20代~30代のプーチンの時代に育った若い世代と60代以上のソ連時代を過ごした年配者である。政治の安定化を最優先に考え、既存の秩序のなかに幸せを見いだす志向が強い。

補足すれば、2014年にウクライナ領であったクリミア半島を、ロシアがいわば強制的に併合して以降、プーチン氏は80%近い信頼感を維持してきたが、先の世論調査結果では28%に急落している。

毒裁国家ロシア

信頼感の低下に危機感をいだくプーチン政権が、ナヴァーリヌィー氏に毒を盛ったと示唆する報道が相次いだ。プーチン氏が直接指示したのかどうか、真相は不明だが、衝撃的なニュースとなって、ロシア国内だけではなく日本でも駆けめぐった。事件が起こった8月20日というその日付にも注目が集まった。スターリンの政敵だったトロツキーが暗殺されたのは1940年8月21日であり、1日の違いがあるものの、ロシア国内ではさまざまな憶測が飛び交った。

アメリカ在住でロシア出身の化学者ヴィル・ミルザヤーノフ氏が2020年9月10日、ロシアで人気が高いラジオ局「エーホ・モスクワ(モスクワのこだま)」のインタビューで、ナヴァーリヌィー氏に用いられた薬品が兵器級と恐れられる「ノヴィチョーク」だと断言している。

「ナヴァーリヌィー氏の症状が、『ノヴィチョーク』によるものと似ているからです。イギリスに住むロシアの情報機関職員だったセルゲーイ・スクリパーリ氏に2018年に使用されたとされる『ノヴィチョーク』A-234よりも強力なものだったと見られます。スクリパーリ氏の場合は、ゲル状の『ノヴィチョーク』が家の玄関ドアーのノブに塗られていました。『ノヴィチョーク』の製造は、ロシア国立研究所以外では無理です。世界で生産できるのは、ロシアだけです」

じつはミルザヤーノフ氏は、ノヴィチョークの開発者の一人であった。この毒物はソ連時代の1970年代前半に開発がはじまったが、実態については20年近く国家機密として隠されてきた。ソ連邦の崩壊直後の1992年、反ソ連体制派の科学者たちは、ノヴィチョークが化学兵器であることを告発しようと試みたが、失敗に終わったようだ。その一人がミルザヤーノフ氏だったのである。

この毒物が世界に知れわたるようになったのは、先に述べたスクリパーリ氏の暗殺未遂事件であった。ノヴィチョークは無色透明で無臭、そしてVXガスの5~8倍の威力があると推定されている。飲み物や衣服をとおして体内に取り込まれると、呼吸や心拍が停止するなど神経性の障害を引き起こす危険な毒物なのである。

ナヴァーリヌィー氏が収容されたオームスク市立第1救命救急病院の副院長は「毒物は発見されなかった」と明言したが、容態の安定後に搬送されたベルリンのシャリテー(ベルリン医科大学)の診断ではノヴィチョークの使用を裏づける証拠を得られたと発表された。ロシアとドイツで病因をめぐって真っ向から対立しているが、ナヴァーリヌィー氏は9月14日には自力で呼吸できるまでに回復し、一命をとりとめた。

10月1日に発行されたドイツのシュピーゲル誌のインタビューで、ナヴァーリヌィー氏はこう明言している。

「ノヴィチョークの製造や使用を命じられるのは連邦保安庁(FSB)、対外情報庁、軍参謀本部情報総局のトップ3人だけです……かれらはプーチンの指示なしでは動けない。背後にプーチンがいるとしか考えられない」

毒殺の歴史

では、ノヴィチョークはこれまでどのように使われてきたのであろうか。

プーチン政権下で反政府活動家やジャーナリストたちが、不審な死を遂(と)げる事態が相次いでいる。たしかに表現の自由は認められているが、発言のあとの身の安全は保証されていない。かれらの死因が特定されることもなく、たとえ容疑者の氏名が取り沙汰(ざた)されても、逮捕、さらに立件されずに捜査が立ち消えになったりする。より正確に表現すれば、暗殺事件が話題になっても、つぎに同様の犯罪が繰り返される。人びとの関心も、移り変わっていく。

ここでプーチン政権の発足以降、毒物の使用が疑われている主要な殺人事件(未遂を含む)を、以下に記してみたい。

・FSBの汚職を追及したジャーナリストのユーリー・シェコチーヒン氏(2003年)

・チェチェン人への人権抑圧を告発したジャーナリストのアーンナ・ポリトコーフスカヤ氏(2004年未遂、2年後に自宅アパートのエレベーター内で射殺)

・プーチン氏がFSB長官時代に職員であったアレクサーンドル・リトヴィネーンコ氏(2006年)

・野党指導者のヴラシーミル・カラー=ムルザー氏(2015年と17年、ともに未遂)

・反政権派の演出家ピョートル・ヴェルジーロフ氏(2018年未遂)

・市民運動家のニキータ・イサーエフ氏(2019年)

・辛辣(しんらつ)な政権批判を展開するコメンテーターのドミートリー・ビィーコフ氏(2019年)

特筆すべきは、2006年、当時43歳であったリトヴィネーンコ氏の毒殺である。ロンドン市内のホテルのバーで毒物の入った飲み物(緑茶)を口にしてから数日後、嘔吐がはじまり、頭髪が抜けはじめる。死亡する前日になって、尿から放射性物質ポロニウム210が検出された。ロシアの元情報将校であったリトヴィネーンコ氏が、プーチン氏の指令を無視したことによる個人的な恨みが背景にあるといわれている。プーチン氏による復讐なのだろうか。

2004年のポリトコーフスカヤ氏の暗殺未遂事件も、衝撃的なニュースとなった。プーチン政権によるチェチェン戦争を批判した女性記者は、機内で出された紅茶を飲んで意識不明の重体になった。その後、病状は回復したものの、2年後にモスクワ市内のアパートで射殺された。

ソ連時代や権力闘争が激化したエリツィン時代にも、毒殺の疑惑がくすぶることはあったが、プーチン政権が発足した2000年以降、目立って増えているように感じられる。射殺されるのは、稀(まれ)なケースといえる。

毒物で神経が麻痺(まひ)し、被害者は悶(もだ)え苦しむことになる。一気に息の根を止めるというよりも、苦しめることに犯行者の執念がこめられているように思う。死に至らなかったとしても、毒を盛れば成功というわけだ。いわば「生かさず、殺さず」の瀕死の状態に追い込む。

敵対者への警告や見せしめの意味もあるが、背景には「裏切り者は絶対に許さない」「復讐は名誉ある戦い」というロシアの伝統的な掟がある。プーチン政権下で続く事件は、まさに古いロシアの体質を継承している証(あかし)なのである。

リトヴィネーンコ氏の場合、毒物が特定されたのは先に言及したように死の前日であり、発症から23日間も生死の境をさまよった。痛みが強く、苦しみが大きく、たとえ生き残っても強い不安を一生かかえていくことになる。本人だけではなく、家族や友人、支援者に恐怖心を植えつけ、実行者を割り出そうという熱意をそぐのである。

ロシアでは昔から、政治的な陰謀や政敵への復讐のために毒が使用されてきた。古代ロシアでは、貴族が祝宴のテーブルで致死量を超える毒を盛られて召使いに看取られながら死ぬ場面が、絵画として残されている。

古来、植物由来の強い毒性をもつアルカロイド系の毒が用いられてきたが、中世に入ると、ヒ素化合物の使用が主流となった。下痢や筋肉の痙攣(けいれん)といったコレラと似た症状が見られ、20世紀はじめまで広く使用されていた。

ヒ素が「毒の王様」と形容されたのは、その中毒症状により相手を苦しめるのに効果があったからであろう。すぐに死に至らない毒物として、重宝されたのである。20世紀に入ると、政府機関が化学兵器の開発を進めるようになり、先のノヴィチョークもその流れで誕生した。

裏切り者への罰としての毒殺は、ふつう、ロシア人の間ではあまり驚かない雰囲気があるのだが、客観的には恐ろしい殺害行為である。

とくにプーチン政権はロシア愛国主義を前面に掲げており、その風潮のなかで裏切り者への復讐は年々、激しさを増している。「裏切り者の元スパイが毒殺された」というニュースを読んで、妙に興奮するロシア人がいるのも確かである。犯行が凶悪であるほど、ロシア人の愛国心がたぎる。つまり、毒殺はロシア愛国主義を鼓舞(こぶ)するための政治的な手段ともなっているのかもしれない。たんにロシア国歌を斉唱し、風になびくロシア国旗を見ながら愛国心を高揚させるのとは、大違いだ。恐怖心と背中合わせの愛国心といえる。