【追悼】「僕は宇宙一、国技館で負けている人間だ」元関脇・寺尾、錣山親方はボロボロになっても土俵に立ち続けた

昨年末、12月17日、大相撲の元関脇寺尾の錣山(しころやま)親方が亡くなった。60歳の若さだった。

出場にこだわり続け、少々のことは休まなかった。そのため、現役時代には通算黒星数で歴代1位にもなっている(のちに旭天鵬に抜かれる)。

横綱や大関ですら休場することが珍しくない現代では考えられないほどの「鉄人」ぶりを示していた。それを支えていたのは小兵であるハンデを跳ね返すほどの努力だったのは言うまでもない。

その並外れた努力の原動力は何だったのか。そして、いつ引退を決意したのか。

彼の人生に迫った傑作ノンフィクション「完全燃焼 一つの負けが変えた土俵人生」(黒井克行著『男の引き際』収録)をもとに、その感動の人生を見てみよう。

(以下は同書をもとに再構成しました。表記、記録は2004年当時のものです)

***

ボロボロになっても取り続けるのが力士の務めだ

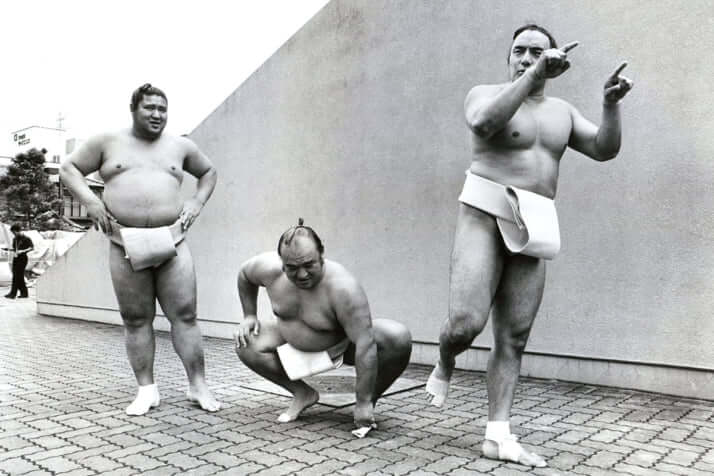

肉体も精神も限界まで追い込んで闘ってきた男がいる。大相撲元関脇・寺尾常史(てらおつねふみ・錣山親方)である。

「ボロボロになっても、相撲が取れるうちは取り続けるのが力士の務めだ、と信じて土俵に上がり続けてきましたから」

寺尾は、最後の場所となった2002年秋場所を迎えたとき、通算の黒星はすでに930敗を数え、歴代1位となっていた。

決して素晴らしい記録とはいえないかもしれない。

ただ見方によっては、「無事これ名馬」の大記録である。土俵を長く務めた者でなければ作れない記録でもあるのだ。

「もちろん、勝ちたいですよ。勝つために稽古し、勝つことだけしか考えていませんよ。相撲内容がどうであろうと勝てばいい、たとえ不戦勝であっても嬉しいものなんです。黒星の歴代1位という記録については、まあ長いこと取り続けてきましたからね。『僕は、プロの相撲取りとして、宇宙一国技館で負けている人間だ』と、開き直るわけではありませんけども、誇りにはすれど恥じることはありませんよ」

わずかな時間で勝負のつく相撲に待ったはない。常に白黒の結果に追われるのだ。心身共にタフでなければ務まらない。

ましてや相撲は日本の国技でもあり、力士は多くのファンに支えられて初めて土俵に上がることが許される。ゆえに、負け続けることは力士の命取りになる。即、廃業、引退の声につながっていくのだ。

しかし、寺尾は「不名誉な記録」を更新することがわかっていても、土俵に上がることが許されていた。常に大きな拍手と歓声に迎えられて。

「そもそも僕は相撲にまったく興味がありませんでした。父(元鶴ケ嶺)も二人の兄(長男・元鶴嶺山〈かくれいざん〉、次男・元逆鉾〈さかほこ〉)も相撲を取っていて、僕は相撲しかない家で生まれましたが、中学3年までは自分もこの世界に入るなんて考えてもいませんでしたね。仲のいい先輩から誘われて、高校で相撲部に入ってはみましたが、同期では一番弱かったんです。

よく考えてみると、相撲部屋の息子が相撲が弱いというのはちょっと屈辱だなと、すごく悔しくなりましてね、真剣に相撲に取り組み始めたんですよ。それまでの僕は、自分の意志で何かに一生懸命に打ち込んだという経験がなかったんです。生まれて初めて夢中でやったのが相撲だったんです」

食べることが地獄だった

寺尾の入門した1979年組は、「花の三八」と言われ、同期には、のちの双羽黒、北勝海(ほくとうみ、現・八角〈はっかく〉親方)、琴ケ梅、益荒雄(ますらお)、三杉里など、横綱二人を含め三役以上を務めることになる力士が名を連ねていた。体が小さく胃腸も決して強いほうではなかった寺尾は、

「同期で一番最初にやめるのは自分だろう」と思っていたという。

「入門と同時に半年間、教習所に入るんですが、いきなり度肝を抜かれましたよ。ちょうど自分の目の前で北勝海が四股(しこ)を踏んでいたんですが、汗の噴き出る量が半端じゃないんです。汗溜まりといって両足のまわりに汗がたまって型ができるんですが、その他にも顔や額から流れ落ちる汗が三つめの汗溜まりを作っているんです。『負けた』と思いましたね。四股は楽に踏もうと思えばいくらでも、バレずに手を抜いて踏むことができるんですが、北勝海は百何十人が同時に踏んでいる中でも集中して、黙々と踏んでいたんですよ。もの凄い刺激になりましたね。負けたくないなあと」

寺尾の小さな負けん気がここでも顔をのぞかせていた。寺尾には小さな体がいつもハンデとしてつきまとっていた。もちろん、少しでも大きくなるために人一倍食べ続けたが体質のためか、なかなか太れない。

本来、食べることは誰にとっても大きな楽しみの一つであるはずだが、寺尾にとっては地獄だった。力士は朝稽古の後に朝昼兼用のチャンコを食べ、昼寝をするが、寺尾は横になれないくらい腹に詰め込んだせいで、壁に寄り掛かって寝ることしかできなかった。

寺尾の座右の銘は「今日一日の努力」である。

「僕は物事を長いスパンで見ることができない人間なんですよ。たとえば1カ月頑張ろうとすれば、普通の人は今日80やったから明日は20とか、トータルで考えてやるでしょう。ところが僕の場合、今日100やって明日1日は思いきって休もうと考えるんです。翌日の休みのことを思えば、今日は思いっきり全力でやれるじゃないですか。でも、明日になればなったでまた100頑張ってしまうんですけどね」

とにかく勝ちたかった

寺尾が一番こだわっていたのが通算連続出場だった。

「初土俵(1979年名古屋場所)以来、一日も休まずに土俵を務める」

これは寺尾の最大の目標であった。「休まない」ことは励みであり、また寺尾にとっては誇りでもあった。ところが、1997年春場所13日目、土俵下に転落した際に右足の親指を骨折し、記録は1359回(歴代5位、当時現役最長)で途切れてしまった。

「僕にはいろいろな記録が残っていますけども、この記録だけにはこだわっていたので途切れた時はショックでしたね。八角親方が病院に見舞いに来てくれたんですが、その時の言葉には驚きました。てっきり励ましに来てくれたのかと黙って聞いていたら、『お前、ケガしてよかったな』と。厭味(いやみ)かと思いましたが、

『お前はいずれ指導者になるだろう。ケガをしないできた人間に、ケガをした人間の気持ちがわかるか? 下に落ちて行く奴の気持ちがわかるようになっただけでも、このケガを有り難く思わなければだめだよ』と」

人生を左右した黒星

寺尾の相撲人生を左右した“負け”がある。

西の小結として迎えた1991年春場所11日目。対戦相手は、東前頭十三枚目だが10連勝中の18歳の貴花田(後の貴乃花)だった。寺尾とは相撲一家という同じ境遇で育ったサラブレッドである。この人気力士同士の初顔合わせに日本中が注目した。

「自分は三役です。貴花田関とは体の大きさも、まださほど変わりませんでした。タイプ的にも絶対に自信満々でのぞめる相手で、負けるわけはないと思っていました。それが負けたんですよ。悔しかった……。その負けを、辞めるまで一日たりとも忘れることなく、11年間も引きずってきたんですよ」

生涯1800近く取ってきた相撲の中で最も印象に残っている一番だという。

「あの負けがあったからこそ長い間土俵に立つことができたんです。つまり、あの一番以降、自分の目標は『打倒! 貴花田』一本になり、稽古でも頭の中はいつも貴花田を負かすことでいっぱいでした」

18歳に負けたことが、寺尾にとっては悔しいを通り越し、自分を許せなかった。ところが、そんな寺尾の雪辱の思いをよそに、貴花田の勢いはとどまるところを知らなかった。三役、大関、横綱と一気に出世街道を駆け上がっていったのである。

かたや寺尾は番付が徐々に下降していく。

2000年夏場所、西前頭十三枚目の寺尾は負け越し、次の場所は十両に落ちることが決定的となった。

「当代きっての人気力士を十両で取らせるわけにはいかない、引退させたほうがいい」

まわりからそんな声も強く上がっていた。

***

引退か、十両転落を受け入れるのか。記者たちは寺尾を待ち構えていた。そこで彼は意表をつく一言を口にして、記者たちを唖然とさせるのだ。

一体何と言ったのか。後編では、その瞬間から引退までのドラマをお伝えする。