1000万人を処刑したロシアの「大粛清」――なぜ人びとは無実の罪を認め、許しを請うて処刑されたのか

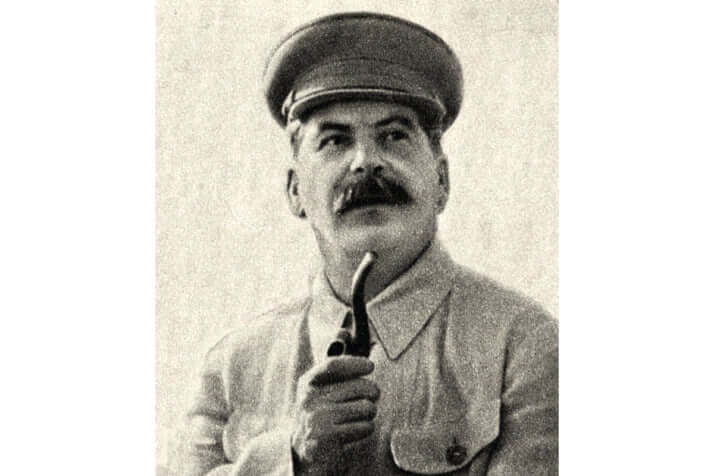

およそ1000万人が処刑されたというロシアの「大粛清」。ソ連の最高指導者スターリンにパージされた人びとの多くは、不思議なことに、無実の罪を認め、そして許しを請うて処刑されという。

なぜ人びとは犯してもない罪を認め、許しを請うたのか――その背景には、共産主義特有の「終末論的楽観論」がある。戦後日本を代表する国際政治学者・高坂正堯(1934~1996年)氏の「幻の名講演」を初めて書籍化した新刊『歴史としての二十世紀』(新潮選書)から、一部を再編集して紹介しよう。

***

許しを請うて処刑された人々

スターリンの「大粛清」の始まりは1930年代後半でした。十分な裁判なしに反対派が有罪となり、犠牲者は大きな見積りでは1000万人とも言われています。1930年代終わりまでにスターリンの政敵は「国家および共産党を裏切った」罪で全員粛清されますが、そのときに不思議な現象が起こります。

パージされた人々は罪を認め、そして、許しを請うて処刑されるのです。許しを請うて命が助かるならば、信じていないのにそう言うかもしれません。また、処刑された人々はどう考えても、ソ連邦に反逆したり共産党を裏切ったりしてはいなかったのですから、彼らが宣告された罪はまったく嘘。しかも、この嘘の自白は薬物で正気を失わせ過酷な拷問をしたから引き出せたのかもしれませんが、当時の記録を読むとそれだけではないようです。処刑された当人たちはやはり心から許しを請うているのです。

そうなると、ありもしない罪を問われ死刑になることがわかりながら、最後は「自分が悪いことをした。あの世から共産主義の未来を祈っています」と言って死んで行った人間の心境はどんなものだったのでしょうか。

これは特筆すべき現象です。革命を進めた人々が殺されるケースは歴史的に少なくない。「革命は自らの子を貪り食う」という、フランス革命のときの有名な言葉もあります。初めは王党派、その後、革命派で仲間割れが起こり、負けた方がギロチンにかかります。右派のダントン、そして山岳派のロベスピエールや、サン・ジュストもギロチン台の露と消えます。

ところがフランス革命とソ連の粛清は異なっている点があります。ダントンは「俺のやっていることは正しいんだ。俺をギロチンにかけるやつは間違っている」と言って処刑されます。ところが、ソ連の場合、「私は悪いことをいたしました。悔い改めます」と告白しながら死刑にされるわけです。ユダヤ人でドイツからアメリカに亡命した思想家のハンナ・アレントはこのことを重要視し、なぜフランス革命とソ連革命は処刑される人の心持ちがこれほどまで違うのかを論じています。

後者の場合、処刑をされても共産主義者であり続けたく、共産主義は最終的に勝利すると考えている。宗教を否定した無神論者である彼らは「あの世」を信じてはいないのですが、神様を信じている人であっても殺されるとなったら相手を呪うはずなのに、この人たちは神様を信じていないのに、相手を呪わないで「私はこんな悪いことをしたから殺されて当然です」と死を前にして打ち明ける。

しかも、やってないことをやりましたと言うのですから、これは大変なことです。これはかなり特異な精神の持ち主であるに違いない。それだけ、共産主義に対する信念、未来に対する信念があったと考えるべきでしょう。当事者も自分を処刑する共産主義にゾッコンで参っていたという事実を知っておかなければなりません。

終末論的楽観論の極致

共産主義を理解する上で忘れてはならないのは、それが近代合理主義的な楽観論の極致であることです。しかも、その裏には終末論的楽観論があります。キリスト教の黙示録に典型的に現れていますが、既存の体制が瓦解した後、素晴らしい世の中がやってくるという終末論の世界観は、段階的に経済や社会が改善されていくという普通の楽観論とは異なります。

その萌芽はマルクスの著書にあります。『経済学・哲学草稿』『経済学批判』『資本論』などの著作があり、近代経済学を批判的に捉え直したマルクスの思想を簡単に紹介するのは不可能ですが、骨子はこれから申し上げるようなことになります。

資本主義生産の元では、労働者が過剰になり失業が増える。その原因は機械制生産であるのが第一点。次に、失業が生じる状況下では、労働力は買い手市場となり、労働者はますます貧しくなっていく。この「絶対窮乏化」理論がマルクスの思想の根底にあります。そして、生産力は伸びているので、少数の資本家がますます豊かになり、生産力は彼らの経営するところに集中していくと指摘します。

ところが、労働者は貧しくなっているのですから、購買力は増えず、商品は過剰気味になる。また、生産力は向上するが、労働者に対して十分な賃金が払われないので、資本も過剰気味になる。この矛盾を解決するため、具体的には、余剰商品と余剰資本を売り捌くために、列強は帝国主義的に海外進出しますが、問題の解決にはならず、やがて過剰商品により恐慌が起こり資本主義が崩壊する。簡単に言えば、こういうことです。

この図式に「終末論的楽観論」が存在することを皆さんお気づきでしょう。人間の矛盾した二つの気持ちを満足させる説明のし方がそこにあるのです。一方では、文明が進歩し生産力が上昇する。他方、都市においては貧困がなくならないどころか一層、悲惨さを増している。マルクスが生きた19世紀はまさにそんな時代でした。

マルクス主義者が「科学」と呼んでいる「人間は進歩するはずだ」、「こうすれば世の中は変えることができる」という信念に普通の人間的な共感が結びつくと、それが共産主義になるわけです。そして、そのプロセスの青写真を描くことができる少数者が社会を指導すべきなのだという思考回路を、レイモン・アロンは「終末論的楽観論の極致である」と指摘しています。

世の中は複雑かつ不思議なもので、いいことが悪くなったり、悪いものがよくなったりすると柔軟に物事を考える立場だと、なかなかこういう発想にはなりません。しかし「人間は進歩すべきで、必ずその方法はある。その青写真は共産主義にある」という固い信念がある人間は、他人の意見には聞く耳を持たず、強引な形で政治を進めることになります。周囲もまた彼の批判ができなくなり、処刑する人も処刑される人も、正しい主義主張と一体のまま死にたいと思うでしょう。

※本記事は、高坂正堯『歴史としての二十世紀』(新潮選書)の一部を再編集したものです。