「適者生存」という危うい論理――「俗流ダーウィニズム」が国家間の戦争を引き起こしている

近年は、欧米諸国の民主主義体制と、中国・ロシア等の権威主義体制とのあいだで、「体制間競争」の時代に入ったといわれている。

両体制のあいだで生存競争が繰り広げられ、より優れた体制の方が生き残る……このような認識の背景には、ダーウィンが唱えた「適者生存」という進化論的な考え方がある。

速報「手が震えて食材が切れず」 覚醒剤所持で逮捕「金田中」社長が見せていた“奇行” 「ノリノリで現れて奇声を発することも」

この「社会的ダーウィン主義」と呼ばれる思考が、かつて世界大戦を引き起こした――そう警鐘を鳴らしたのは、戦後日本を代表する国際政治学者・高坂正堯氏(1934~1996年)である。

高坂氏の「幻の名講演」を初めて書籍化した新刊『歴史としての二十世紀』(新潮選書)から、一部を再編集して紹介する。

***

日本でも流行した「俗流ダーウィニズム」

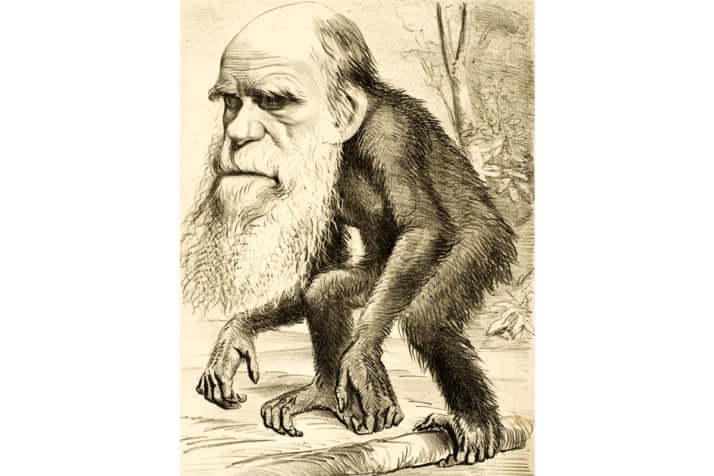

第1次世界大戦当時、西欧で流行った社会的ダーウィン主義について触れておく必要があります。ダーウィンの『種の起源』が1859年に刊行されて以来、それが実際の社会現象を説明するとき、人々の間で「適者生存」の法則として流布します。

告白すると私は『種の起源』を読んだことはありません。皆さんも読んだことがない人がほとんどではないでしょうか。問題はまさにそこにあります。ダーウィンの難解な自然選択説は、あらゆる種はだんだんと進化して今に至っているというシンプルな趣旨にまとめられ、それが様々な事例に当て嵌められました。

19世紀後半、誰もが本が読めるようになり、新聞や雑誌が大量に発行されるようになります。それは大変結構なことですが、『種の起源』を読まなくても、それについての記事を読めば、大雑把な内容を知ることができるようになりました。

ダーウィン本人は様々な事例の中で辻褄の合わないところ、矛盾点も意識しつつ「自然選択」という仮説を導きました。しかし、そんな考察は全部はしょって、俗流ダーウィニズム的な考え方が欧米だけでなく日本でも取り上げられるようになりました。

なぜなら、大衆が社会の主役となり始めた19世紀末、「生存競争」と「適者生存」の二つは人々の間で生じる葛藤や軋轢、貧富の拡大をうまく説明しているように感じられる、便利な言葉だったからです。

「生存競争」としての国家間戦争

当然のことながら、それは国家間の関係にも適用されます。国と国との間の競争も「生存競争」だから、みんな頑張れ、というものですが、国民を一つにまとめるのに都合がいい話です。戦争は、国家間の「適者生存」が行われる究極の「生存競争」ということになります。

19世紀末から20世紀初めにイギリスで出版された、「ナインティーン・センチュリー」という季刊誌がありました。それを紐解くと、100年前の人間が戦争をどのようなイメージで捉えていたかがわかります。

「戦争における勝利は、道徳的美徳を持った者に与えられる王冠である」

「戦争とは、一国が他国と戦争して、最も物理的に優れた者が生き残る場である」

「現代においては、最も効率を高める者が生き残る」

「戦争は、何が神の意思にかなっているかということを決める、裁きの場である」

最近ではまずお目にかかれない、力みまくった言葉が並んでいます。フランスやドイツも、似たようなものだったでしょう。こういうのもあります。

「もちろん戦争は犠牲を必要とする。しかし、人間は犠牲を好んでする動物だから、自然界で生き残ってきた。ある世代の人間がどのように犠牲を払うかによって、次世代の運命が決まってくるのだ」

読んでいると、私も子供時分に同じような話を聞きましたから、3分の1くらいそうかもしれないという気分になってきます。それでもさすがにひどいなと思うのは、たとえば、1898年にアメリカがフィリピンで戦争したとき、

「殺せ、殺せ、もっと殺せ、そうしたら、もっと良い世の中が現れるだろう」

「戦争は、その国家の生存競争として、優秀な者が生き残るテストの場所である」

とあります。こういう雰囲気だと、軍人でなくても、戦争に勝たないといけない、という気分になります。

ダーウィンに罪がある訳ではありませんが、彼の理論は曲解され、国家間の「適者生存」と「生存競争」に勝ち抜くのが戦争だ、ということになって、結果的にみなひどい目にあったのが、第1次世界大戦なのです。

※本記事は、高坂正堯『歴史としての二十世紀』(新潮選書)の一部を再編集したものです。