「イギリスとフランスが中東紛争の真犯人」は本当か?――悪名高い「サイクス=ピコ協定」の裏に隠された「失敗の本質」

10月7日、イスラム組織ハマースの越境攻撃によって始まったイスラエル・パレスチナ紛争。今回のハマースによる攻撃は、1973年10月にエジプト軍がイスラエル軍の防衛体制の隙をついて奇襲を仕掛けて始まった「第4次中東戦争」を想起させる。

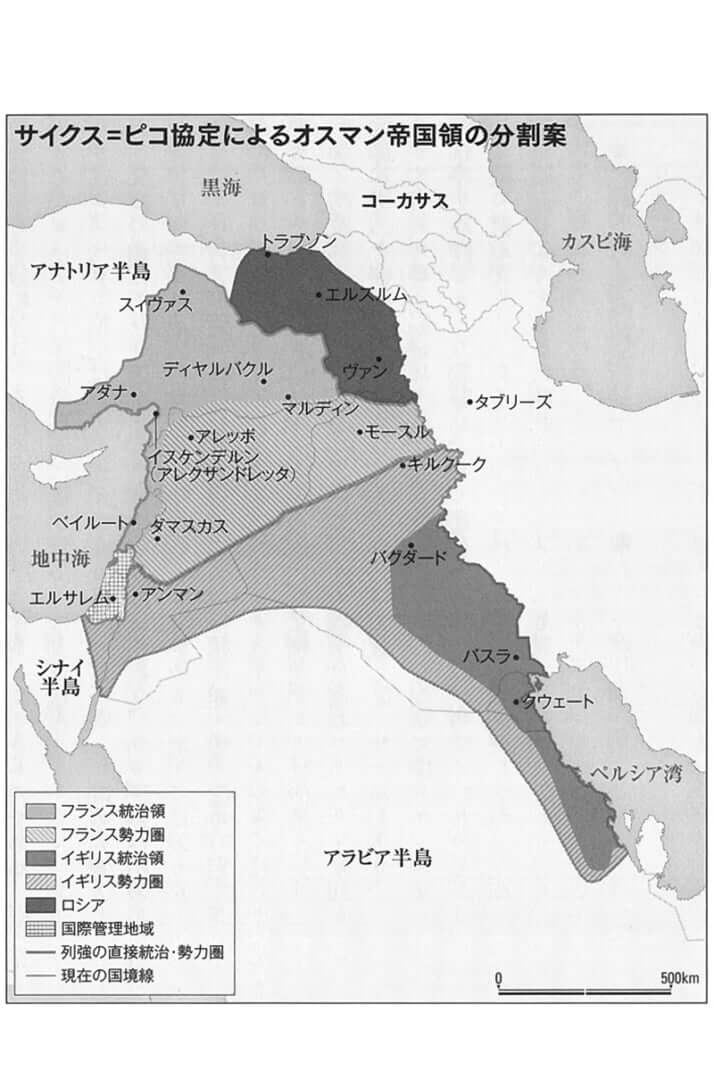

まるで時計の針が巻き戻ってしまったかのような事態だが、中東情勢に詳しい向きには、1916年にイギリスとフランスによって結ばれた「サイクス=ピコ協定」が、今日の混乱の原因として思い出されるのではないだろうか。オスマン帝国の崩壊を受け、西洋列強によって地図の上に勝手に国境線が引かれたという、悪名高い協定である。

しかし本当に「サイクス=ピコ協定」が問題の本質なのか。そもそも、それはどのような協定だったのか。 中東研究の第一人者である東京大学教授・池内恵氏は著書『サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』で、複雑な事情をわかりやすく解きほぐしている。以下、同書から一部を再編集して紹介しよう。

***

1916年5月16日、イギリスとフランスの間でサイクス=ピコ協定が結ばれた。これにロシアも同意して、西洋列強がオスマン帝国の支配領域を第1次世界大戦の後に分割する取り決めが結ばれた。

サイクス=ピコ協定は、現在のトルコ南東部と、シリアやイラク、パレスチナやヨルダンなどにかけての一帯を切り離し、英・仏の直接統治・支配圏に分けた。

サイクス=ピコ協定は、第1次世界大戦(1914-18)後から現在までの、中東の諸国家と国際秩序の礎となった。サイクス=ピコ協定を基礎にした中東諸国の国境線の中で、政治が行われ、国民社会が形成され、国際関係が取り結ばれた。

蘇る密約

百年の時を経て、中東は大変動の時代を迎えている。アラブ世界では多くの国家が崩壊するか、決定的に揺らいだ。政権が自らの国民に発砲し、樽爆弾で市場を無差別に爆撃する。内戦が果てしなく続き、武装集団が各地を支配する。テロが頻発し、過激主義が横行する。宗教的・民族的少数派が住処(すみか)を追われ、殺害され、奴隷化される。大量の難民が流出して彷徨(さまよ)い、その一部が欧州に達しただけで、EU(欧州連合)の結束は瓦解の縁(ふち)に立たされている。

現在の中東の大混乱は、百年前の、まさにサイクス=ピコ協定が結ばれた頃の状況に、次第に近づいてきている。

戦乱と国家の崩壊、武装集団の角逐(かくちく)、難民の流動、少数派の迫害・虐殺と奴隷化、これらはいずれも第1次世界大戦とその直後の中東に、大規模に生じた出来事だった。

現在の中東に生じている事象は、決して最近になって突然に始まったことではない。第1次世界大戦時に噴出した諸問題が、一時は解決したとも思われていながら、実は解決しきれずに、水面下で残っていた。問題を覆い隠すことを可能にしていた中東諸国家の政権や中東地域の国際関係が、イラク戦争から「アラブの春」にかけて揺らいだ。それによって問題が一気に噴出してきたというのが実情である。

「イスラーム国」による批判

2014年に「イスラーム国」がイラクとシリアで支配領域を広げた時、その宣伝映像で「サイクス=ピコ協定の終わり」を喧伝(けんでん)した。「イスラーム国」は、サイクス=ピコ協定の秩序に代わる、より妥当な秩序を示してはいない。しかし「イスラーム国」が、サイクス=ピコ協定に基づく枠組みによって維持されてきた中東の国家や国際秩序に挑戦し、そのほころびに付け込んでいることは確かだろう。サイクス=ピコ協定に始まる一連の協定や条約の枠組みによって、中東の国家と社会と国際関係はどうにか維持されてきた。しかしその秩序は矛盾や脆弱性を孕(はら)んだものだった。

「イスラーム国」によるサイクス=ピコ協定の批判は特に目新しいものではない。シリアやイラク、エジプトなどアラブ諸国の民族主義的な政権は、サイクス=ピコ協定を植民地主義による中東の不当な分割を象徴するものとして非難し、その超克を主張してきた。そう主張しながらも、各国の政権はサイクス=ピコ協定の枠組みに依存し、利用し、権力の源としてきた。

アラブの各国の政権が独立運動以来、かくも長くサイクス=ピコ協定の打破を主張してきたにもかかわらず、統一アラブ国家が生まれなかったのは、各国の政治に内在する原因があったのであり、サイクス=ピコ協定という外交文書や、英・仏の帝国主義・植民地主義だけに、現在の中東諸問題の原因を求め、責を帰すのは妥当ではないだろう。

「協定」をなくせばいいのか

サイクス=ピコ協定ほど、批判と罵(ののし)りの対象となった外交文書も珍しいだろう。そもそもここまで一般に名前が知られている外交文書というものも、少ないだろう。

サイクス=ピコ協定は、ロシアにおいて革命で権力を掌握したボリシェビキ政権によってその存在が暴露されたことから、「列強の中東への不当な介入と分割」の象徴とされて批判の的となった。

日本では世界史の教科書や資料集で取り上げられ、さまざまな中東関連本でも必ずと言っていいほど言及される。そこから「サイクス=ピコ協定こそ中東問題の元凶」といった決まり文句が、一般向け解説でも、あるいは中東専門家が政治的な発言を行う時にも、しばしば見られるようになった。

しかしこのような批判が、現在の問題の理解と解決のために役立つかというと、疑問である。それではサイクス=ピコ協定をなくしてしまえば中東問題は解決するのか。もちろんそのようなことはない。サイクス=ピコ協定をなくしてそれ以前の状態に戻れるのか。もちろん戻れない。それ以前の状態にもし戻れたとして、そこに住む人々のどれだけが納得するのか。その多くは納得しないだろう。

サイクス=ピコ協定を無効とするならば、むしろ今と同様あるいはそれをも上回るような内戦や戦争が勃発し、少数派の迫害や奴隷化が国際社会の制約なく横行しかねない。難民の規模はさらに拡大するだろう。

サイクス=ピコ協定は、中東の国家と社会が抱えた「病」への処方箋だった。この「病」が根から完治しない限り、紛争は続く。解決策として提示されるものも、どこかサイクス=ピコ協定に似通ったものになるだろう。

言うまでもなく、サイクス=ピコ協定が提示する「処方箋」は完璧にはほど遠いものであり、矛盾や欺瞞や不十分さを多く抱え込んでいた。しかしそれは、中東が抱えている問題の複雑さを反映したものだった。サイクス=ピコ協定は問題を解消する魔法の杖ではなく、問題の根深さ、解決策の不在を表現したものだった。

当時の超大国である列強という「医師」に、中東の国家と社会の「病」への処方箋を書く、その資格と能力があったかというと、それは疑わしい。しかしその当時の中東に、より適切に国家と社会を形成できる主体があったかというと、なかったと言わざるを得ない。それは現在でもなお残る問題である。

※池内恵『サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』(新潮選書)から一部を再編集。