「三大都市」のひとつだった京都はいつから凋落したのか? 統計データから判明した「意外な結果」

江戸初期には、人口規模で大きく大坂をしのぎ、江戸と肩を並べる大都市だった京都。それが今では、東京23区(975万人)を筆頭に、横浜(377.8万人)、大阪(275.5万人)、名古屋(233.3万人)、札幌(197.5万人)、福岡(161.3万人)、川崎(153.9万人)、神戸(152.7万人)に後れを取り、日本国内では9番目となる146.5万人に甘んじている。

はたして、京都の凋落はいつから始まったのか。てっきり明治維新で天皇が東京に移ってからかと思いきや、京都大学名誉教授に有賀健氏によると、実はそうではないらしい。有賀氏のの新刊『京都―未完の産業都市のゆくえ―』(新潮選書)から一部を再編集して、京都という都市が辿った特異な軌跡を紹介しよう。

***

人口のピークは太平洋戦争直前

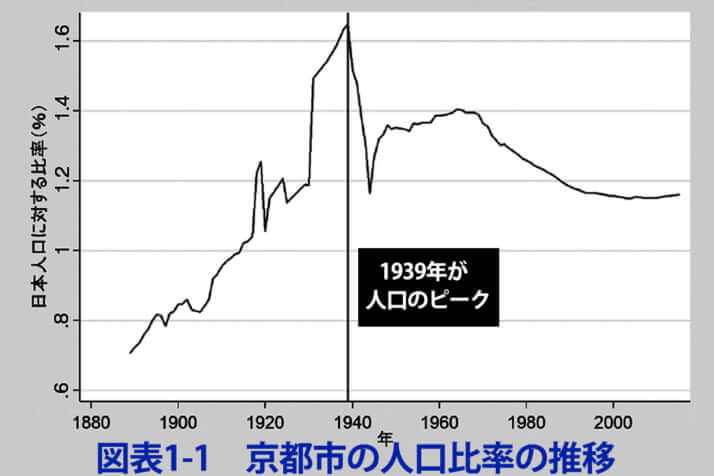

1939(昭和14)年京都市の人口は117万人を超え、戦前期では最大の人口規模に達した。その年の日本の人口は7138万人で、京都市の人口は日本全体の人口の1.64%である。明治期以降の京都市の人口が日本の総人口のどの位の比率を占めていたのか、その推移を示すのが図表1-1である。

図には数か所不連続な上下動があるが、とりあえずは、京都市の日本人口に占める比率が昭和10年代半ば(図の1939年の縦線)にピークに達したことに注目しよう。

京都の人口は、日本が太平洋戦争へと突き進む直前の時期にそのピークを迎えたといえる。日本の総人口との比率で、京都がこのピークを上回ることは二度となかった。そして、1880年代からのグラフを眺めると、京都はこのピークに至るまでほぼ一貫して日本の総人口の増加ペースを上回る速度で成長を続けていたことが分かる。一言でいえば、京都は太平洋戦争に至るまで発展を続ける大都市であった。

戦後に失ったトレンド

少なくとも私にとって、図表1-1は大きな驚きであった。この本を書くことになったのも、この図が自分の想像していた京都が歩んだ近代の道筋とは全く異なるイメージを喚起するものであったからだ。どのように京都は明治維新以降大都市として発展したのだろうか? また、その発展のトレンドは戦後には持ち越されることはなかったようだ。なぜ、そのトレンドは戦後には続かなかったのだろうか?

図表1-1は、京都が明治維新(1868年)で首都の座を失って以降、古都として日本の社会と経済の発展から取り残された存在だったわけではないことを示しているように思える。京都が日本の近代を大都市として生き抜くことが出来た理由は何か、また、図から見る限り、京都は戦後にその地位を次第に失っていったように見える。それは正しいのか? 正しいとすれば、背景には何があったのか、この章では、その歩みを振り返り、現在の京都を経済地理の側面から捉えてみよう。

明治以前の京都

いうまでもないことだが、京都は1868年に明治新政府が成立し、天皇が東京に移るまでの1000年以上の間、日本の首都であった。ここでは、ある程度信頼のおける人口推計が存在する江戸期以降の人口の推移を図表1-2に示す。

系統的な調査が存在しないため、この数値もあくまで推定値に過ぎないが、京都も含め三都全体について確かなことは、17世紀前半、日本全体の人口成長と並行する形で三都への人口集中と増加が見られたこと。そして、18世紀中頃までをピークに、三都の人口は絶対数において頭打ちか漸減、総人口の比率でみれば漸減傾向にあったと思われる。

首都だった信長・秀吉時代

信長・秀吉の時代に京都は首都であるばかりか、日本で唯一の大都市であり、戦国の争乱が終わり、信長・秀吉により全国統一がほぼ完成するこの時期に、人口は凡そ30万人にのぼったと推定されている。

17世紀初期に京都の人口は40万を超えてピークを迎えた。その後は江戸期を通じて漸減を続けたようだ。江戸時代に三都と呼ばれた江戸、大坂、京(都)は人口規模でも他の都市を圧倒する巨大都市であり続けたが、その全国人口に占める比率は京のみならず大坂でも減少を続けた。武家人口が50%を超える江戸においても、幕末から維新にかけて急速な人口減少が見られたことが知られている。ただ、江戸の武家人口の推移については、推計にも別途の課題があるようで、ここでは深く立ち入らない。

江戸期の地方からの人口流入

そこで、少なくとも京と大坂については、江戸期には人口が減少傾向にあったことは確かだと考えられるが、その背景を簡単におさらいしておく。最も重要なのは、いずれの都市においても、出生率が地方に比べて低く死亡率を下回り、人口規模を維持するためには地方からの人口流入が必要であったと推定されていることだ。

これは日本の江戸時代の三都に限定されたものではなく、近代化以前のヨーロッパの主要都市においても同じような傾向が見出されている。近代化以前のヨーロッパの諸都市では、黒死病などの感染症死亡による数度の激減が主因とされることが多いが、日本の場合、出生率の低さに求めることが多い。

大坂における晩婚化現象

出生率が低かった第一の理由は晩婚である。都市部における低出生率と晩婚の傾向は、明治維新以前から観察される傾向であることがわかる。都市部において晩婚であったことの背景についても様々な仮説が唱えられている。

その一つの有力な仮説によれば、都市部への流入人口の多くが「奉公人」として、商家や職人の家に住み込みで働いたので、それが続く限り事実上結婚は出来なかった。奉公人は、昇進して「通い」になる、独立して店を構える、あるいは年季明け(雇い止め)になるまで部屋住まいであった。

つまり、このような奉公人の流入は一方で都市人口維持に貢献したが、他方で都市の出生力の低下の原因でもあったと、斎藤修は大坂の人口減少を説明する(『江戸と大阪――近代日本の都市起源』2002年)。

人口流入が鈍化した京坂

一方、江戸では流入人口の多くが、勤め先が事前に決まってから流入する「奉公人」ではなく、雑業人口に大きな比重があり、彼らはこのような雇用主と勤務先からの制約を受けず、晩婚少子化の傾向はみられなかったとする。

いずれにせよ、京都・大坂においても地方からの人口流入が続く限り、都市の人口を維持あるいは成長させることは可能であるが、実際そうならなかったのは、江戸中期以降、大坂と京都への人口流入が鈍化したからと推測される。

その背景として有力な仮説が、三都以外の地方都市や農村における様々な手工業の発展である。三都以外では農林漁業以外の選択肢が極めて限定されていた江戸前期に比べて、地元であるいは近隣の城下町などでの就業機会が増えたため、京都・大坂への流入が減少したと考えられる。

人口が半減した京都

図表1-2で見たように、京都の人口は明治維新の前後で大きく減少した。維新後、天皇と皇族・公家は新都東京へ移住、実数は定かではないが、彼らに従属する少なからぬ人数が東京へ移住したものと思われる。

しかし、およそ人口の半分を失うという激減は、皇室と公家の東京移住だけで説明できるものではない。京都の人口は明治維新によって一気に減少したのではなく、恐らく19世紀前半から数十年かけて起こったことを示唆している。

浜野潔によれば、京都の人口減少は維新期の政治変化だけに原因を求めるべきではなく、幕末の政争により頻発した騒乱、中でも蛤御門の変(1864年)に伴う「どんどん焼け」の大火の影響により、維新以前の数年の間に京都の人口は既に減少傾向を加速しつつあった(『近世京都の歴史人口学的研究』2007年)。

三井も東京に移転

そうはいっても維新とそれに続く東京遷都の影響はやはり大きいものがあった。京都は天皇の東京移住、遷都によりその中心、その首都としてのアイデンティティを失ったといえる。

また、皇室と公家の新都への移住により、京都から東京へ、その本拠を移す有力商人も多かった。三井本家は京都から東京へ移ったが、その後の三井財閥が占めた、太平洋戦争までの突出した財力と産業基盤の形成に果たした役割からすれば、その影響は小さくなかった。

しかし、当時の京都で一大事件となったのは、生糸輸入商人から発展した小野組(井筒屋)を巡るものであった。小野組は京都から神戸、東京への転籍を申し入れたが、京都府が受理を拒んだため紛糾し、最終的に転籍が認められるまで4年の歳月を要した。京都は天皇と公家のみならず、多くの有力商人も失うことになった。

新政府による援助の手

そのような京都に対して、新政府は、産業基立金などを利用して、「京都策」と呼ばれる一連の近代化政策に援助の手を差し延べた。具体的には、明治初年の国家規模で見ても最大プロジェクトの一つといえる琵琶湖疏水、それに伴う水力発電所の建設である。

他方、京都市民も疏水建設の税負担に協力するだけでなく、全国初の小学校の建設に力を注いだ。後に、義務教育化され、国家事業となった小学校建設は、京都市では市民レベルの寄金と努力により実現したもので、当時の小学校通学地域(当時は番組と呼ばれた)は、現在でも元学区(もとがっく)と呼ばれ、京都の地域社会の基礎単位ともいえる役割を担う。

緩慢な京都の都市化

明治末を基準に、京都の維新後の変化を展望すると、大阪、東京、あるいは急速に都市化を遂げつつあった神戸や横浜に比べてその近代化の速度は緩慢であった。幾つかある明治初年の推計人口によれば、京都の市街地の人口は維新直後には20万前後にまで減少していたと思われる。

1879年で23万余り、それから10年経過した1889年でも約28万人である。20世紀初頭を迎えても京都市の人口は、江戸前期の水準をようやく取り戻した37万人程度。

一方大阪市は1903年に100万を突破、東京市は同じ1903年には188万人と、いずれも急速な成長途上にあった。琵琶湖疏水の建設に伴い、いち早く水力発電を始めた京都だったが、市内での電灯の普及は他の主要都市に後れをとっていた。明治末において京都の普及率は100戸あたり13.8戸に過ぎず、5大都市で最低であり、最高の大阪は34.1戸に達していた。

※有賀健『京都―未完の産業都市のゆくえ―』(新潮選書)(新潮選書)から一部を再編集。