「祖国の真の独立のために」――元日本兵たちが1949年になっても中国と戦っていた理由

1945年の敗戦後もなお、中国で何年にもわたって戦い続けていた元日本軍兵士たちがいたことは前回の記事でお伝えした通りである。共産党軍との戦いを止めてはならないという彼らの考えと、共産党軍と敵対している中国の国民党軍との思惑が一致したがゆえに「共闘体制」が生まれたのだ。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

彼らの戦いは1949年になってもなお続いていた。そこにはこの戦いこそが祖国・日本を救うものだという思いがあったようだ。

(以下、有馬哲夫著『1949年の大東亜共栄圏 自主防衛への終わらざる戦い』をもとに再構成しました)

祖国再興のために山西に残留せよ

国民党側の誘いがなくても、自ら志願して共産党軍から山西を守ろうとする高級将校は複数いた。澄田らい四郎(すみたらいしろう)に次ぐナンバー2の参謀長・山岡道武、情報参謀・岩田清一がその急先鋒だった。山西省の国民党政府の政治顧問補佐官だった城野宏は、『山西独立戦記』の中で、山岡や岩田と次のような議論をしたとしている。

「中国の支援の下に、日本軍の勢力を保存して、日本再起の機会をまつことは不可能ではあるまい」

「ドイツ、日本、イタリーが敗れ、しばらくは身動きがつかなくなるが、この戦争で英、仏はかなり弱ってしまうに違いないから、どうしても米ソの対立が中心になる。(中略)そうした体制下に、中国がアジア勢力の結集をはかろうとするなら、日本をアメリカやソ連の属国状態に止めるのには反対であるにちがいない。それなら、米ソ衝突の間を利用して、日本の急速な独立と再起の機会がつかめるはずだ」

「それまでの間を、うまくもっていくには、戦争で破壊された経済の再建をやらねばならぬ。そのための燃料と原料材を、山西から供給できるようにしようではないか」

要するに、国民党軍とともに共産党軍を退け、山西省を独立国とし、そこから燃料(石炭)と鉄を供給することで、日本再建の一助としようということだ。そのあと、米ソ対立の間隙をぬって、日本と中国はアジア勢力を結集して、どちらでもない第三極を形成しなければならないというのだ。かなり身勝手な考えだということは否めないが、敗戦のあとにもかかわらず気宇壮大だともいえる。

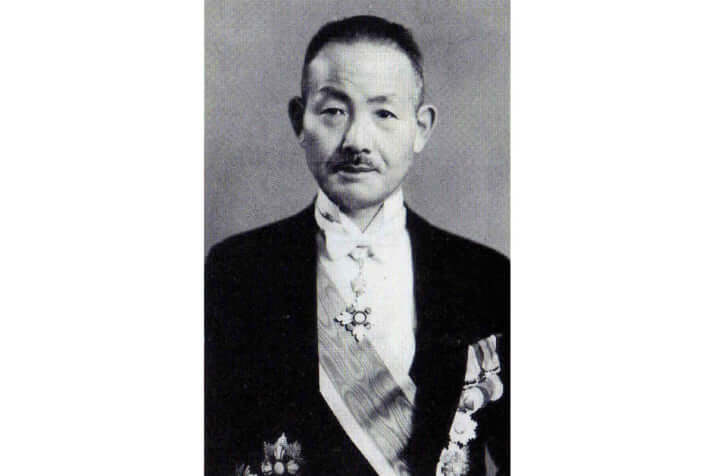

彼らがこのように考えたのは、この地に河本大作がいたこととも関係がある。河本は、1928年南満州鉄道上で軍閥張作霖(ちょうさくりん)を爆殺した首謀者とされる。この事件を起こしたことによって、昭和天皇の逆鱗に触れ、陸軍を追われたあと、この地にやってきて資源総合商社山西産業の社長になっていた。

これは山西省の豊富な資源およびそれを使った製品を日本に送るための一大国策会社だった。この会社を失いたくない河本も山岡たちと同じ考えを持っていた。

つまり、日本の敗戦のあとも山西に残留し、国民党軍の閻錫山(えんしゃくざん)将軍とともに共産党軍と戦い、それを守り抜いたのちは親日的な山西独立国を打ち立て、そこから日本に資源を供給して祖国再生を図り、再生がなったときは大陸進出の拠点にしようということだ。

イデオロギーは大アジア主義

ここで注意しなければならないことは、これら残留兵士が持っていたイデオロギーだ。彼らは、単に共産主義が嫌いだから、共産党軍と戦うのではない。

戦前・戦中の日本の軍人、特に中国に派遣された日本陸軍の高級将校たちは、欧米列強とソ連からアジアを解放し、アジア人のためのアジアを作ることを目指していた。つまり、欧米でもなく、ソ連(スラブ)でもない「第三極としてのアジア」だ。日本がアメリカに占領され、中国が共産党に支配され、それぞれアメリカとソ連の衛星国となることは、彼らが目指した欧米でもソ連でもない独立した第三極としてのアジアが消滅することを意味する。

それでは、明治以来アジアのリーダーとして日本が掲げてきた欧米ロシアの支配から脱して、アジア人のためのアジアを作るという大義の旗を降ろすことになる。このあと、本書に登場する旧日本軍人も、それぞれ異なる主張をするものの、この点、即ち第三極としてのアジアを作るということに関しては、ほぼ同じように考えていた。

山岡らは敗戦を知ったのち、特に閻の意向を知ってからは、盛んにこの考えを下士官や兵士に説いた。

「特務団」1万5000人計画

もちろん、このような構想に賛同する者ばかりではなかった。

終戦時およそ6万人いたとされる澄田指揮下の将兵は、1945年の秋ころから残留派と帰国派に分かれ、互いに争うようになった。残留派はこの年の末には約1万5000人の「特務団」を作る計画を実行に移した。残留派の高級将校たちは部下に対しておよそこのように説いた。

「閻の軍は弱体で、日本軍の援助が必要なので、日本人将兵をすべて帰国させるつもりはない。したがって、各部隊で一定の割合で残留者を出さないと、部隊全体が帰国できないことになる。だから、残留を志願してくれ」

つまり、他のみんなを帰すために犠牲になって欲しいというのだ。この説得に応じて、一定数の志願者が集まり特務団の編成が進んでいった。

宮崎舜市「特務団」解散を命令

1946年1月10日、中国国内では国民党と共産党との間の内戦の「停戦協定」が結ばれ、これを実現するために国民党、共産党、アメリカの三者の代表からなる「三者委員会」が設けられた。

この「三者委員会」が2月に軍事衝突危険地域とされた山西に視察にいったところ、そこで元泉馨(もといずみかおる)少将率いる独立歩兵14旅団兵士6000名(この当時)が共産党軍と本格的な戦闘を繰り広げているのをみて目をむいたという。

「三者委員会」はこれを問題にしたが、南京にいた岡村寧次陸軍大将もこれを大いに問題視した。そしてただちに「特務団」に戦闘を止めるよう命ずることにした。つまり、支那派遣軍全体の元総司令官として、根本博陸軍中将が山岡たちに与えた了承を覆したのだ。そして、岡村は部下の宮崎舜市中佐(元支那派遣軍総司令部作戦主任参謀)を山西に派遣した。1946年3月9日、宮崎は太原に到着し、山岡を叱責して、部下をただちに帰国させるよう迫った。

しかし、山岡は、降伏後は閻にしたがうことになっているが、閻が元日本兵の残留を望んでいて、日本の将兵を一定数残さないと、他の者も返してもらえないのでどうしようもない、と言い返した。

閻もまた、日本兵に残って戦ってもらいたかったので、反応は極めて鈍い。

そのうえ、河本も、撤退には否定的だった。

「日本が負けたからといって、山西産業を捨てていくわけにはいかない。いろいろな産品を輸出できるのは山西省くらいしかない。自分は日本の復興に山西の豊かな資源を役立てるために残りたい」というのだ。

宮崎は南京へ戻った後も、元泉や情報参謀の岩田清一を北京に召喚する電報を送ってきた。残留派でも最も戦闘的なこの二人を切り離せば、山西の日本将兵たちも少しは熱がさめると思ったのだろう。だが、彼らは、度重ねて発せられたこの命令に、「閻が許可しない」といったり、自分たち自身行方をくらましたりしてついに応じなかった。

総崩れとなった「特務団」

ただ、宮崎の山西視察は、国民党もアメリカも支那派遣軍全体の元総司令官である岡村も、決して山西の「特務団」を是としていないことを現地の日本の将兵や居留民に知らしめることには貢献した。そして、閻も日本の軍民の鉄道輸送を開始せざるを得なくなった。

これによって大量の帰還希望者がでてきたため「特務団」は総崩れとなった。

厚生省の引揚援護局が1956年に作成した「山西軍参加者の行動の概況について」では、1946年3月10日の時点で閻軍に参加を表明していた日本軍兵士は5916人いたが、同年秋に鉄道輸送が始まってからは2563名に減ったとされている。やはり、それまで「特務団」に志願を表明していた兵士の過半数の本音も一日も早く帰国したいというものだった。だが、逆にいうと、それでもなお残留して日本再建の礎となりたいと心から願う兵士が4割もいたことになる。

興味深いのは、現地、中国にいた旧日本軍幹部が元日本兵に残留を呼びかけるだけではなく、同時に、本国に義勇軍を送るよう要請する動きも起こしていたことだ。

しかし、結局志願者は集まらなかった。そのため残留軍の兵力は低下の一途を辿った。それでも彼らは、援軍がないままこの後も3年にわたって共産党軍と凄惨な戦いをすることになる――。

ここで紹介したのは、元日本軍兵士、高級将校らが戦後繰り広げた戦いの一部に過ぎない。彼らは帰国後もまた、それぞれの問題意識をもとに国のためにさまざまな戦い、工作に着手するのだが、それについてはまた別の機会に述べることとしたい。

※有馬哲夫『1949年の大東亜共栄圏 自主防衛への終わらざる戦い』より一部抜粋・再構成。