「両論併記」と「非(避)決定」――対米開戦を導いた日本の意思決定システムの宿痾

日本が太平洋戦争開戦に至る過程は、ナチスドイツによるポーランド・ソビエトへの侵攻とはかなり異なっているように見える。ヒトラーの明確な決断が開戦に結びついた後者に対して、大日本帝国が対米戦に踏み切った過程は、主体的に戦争に積極的な人物が見当たらない。

速報母グマを駆除された「子グマ」が「冬眠できない」“衝撃”の理由 「街中を徘徊する幼獣」に襲われないためには

速報高市首相に3000万円寄付した謎の宗教法人「神奈我良(かむながら)」の実態とは 専門家は「実態が不透明な法人が大金を捻出しているのは不可解」

明治憲法下では、当初、元老が国家の重大な決断を下していた。しかし、その後、政党政治が続いたのち、満洲事変後、軍部が台頭する。一見すると、彼らの意のままであったかに見える政策も、よく見ると、さまざまな政治主体が意思決定に関わっていた。そんな状況下で、各政治主体の決定的対立を回避するために、国の重要な方針を定めた「国策」が矛盾した内容を併記した「両論併記」の文書となり、「非(避)決定」状況が生まれることになったのだ。

『日本の戦争はいかに始まったか―連続講義 日清日露から対米戦まで―』(新潮選書)の「第五章 対米戦争はなぜ回避できなかったのか」では、静岡県立大学教授の森山優氏が、「議論を尽くして、なにも決まらない」意思決定システムの問題点を明らかにしている。これは現代の日本にも通じることなのかもしれない。同書から一部を再編集してお届けしよう。

***

政戦両略の統合の試み

日中戦争の間に露呈してしまったのは、政戦両略の分裂と呼ばれる事態です。統帥(とうすい)部は内閣を通さなくても作戦ができるわけです。

ただ、軍事力というのは政治と一体化して運営するから大きな力を発揮するわけで、外交と軍事がバラバラでは、あまり力を発揮できません。

もちろん、そのことは自覚されていますから、大本営政府連絡懇談会というものを作り、そこで国策を決定して舵取りをしていこうという了解がなされたのが、1940年11月の話です(41年7月、第3次近衛文麿(このえふみまろ)内閣から大本営政府連絡会議に改称されます)。

実は、大本営政府連絡会議は、以前にも開かれたことがあります。日中戦争初期、第1次近衛内閣の時ですが、ドイツのトラウトマン駐華大使を仲介に日中和平工作をやろうとしました。その時、もう交渉に脈がないと打ち切りを主張したのが、政府、つまり近衛首相や米内光政(よないみつまさ)海相、広田弘毅(こうき)外相でした。

継続を主張したのが参謀本部で、多田駿(はやお)参謀次長(総長が宮様だったので、参謀本部の実質的なトップ)が頑張ったわけですが、政府に押さえ込まれてしまいます。その結果、日本政府は蒋介石政府否認の声明を発し、戦争終結への道を自ら閉ざしてしまいました。

法的根拠のない「御前会議」

このように、大本営政府連絡会議で統帥部が政府にコントロールされた先例ができてしまったので、参謀本部は連絡会議の再開を非常にいやがりました。このため、当初は会議ではなくて懇談会と呼称したのです。参謀本部がいかに警戒していたかが窺えます。

『杉山メモ(大本営政府連絡懇談会・連絡会議の議事録)』冒頭には、懇談会は連絡会議と「若干趣を異にし」「軽易に政府と統帥部との連絡懇談を行はんとするもの」と連絡会議との性格の違いを強調しますが、「軽易」と言いつつその決定は閣議決定以上の効力を持ち、御前会議とともに重要国策を決定するとしています。

非常に不思議なのですが、これには法的根拠が全くない。そもそも御前会議も法的な規定がなく、何か会議を天皇の前で開けば御前会議ということです。ですから閣僚と統帥部の会議に天皇が列席すれば御前会議になるわけですが、法制上の縛りは何もない。

いくら『杉山メモ』に閣議決定以上の効力を持つと書いてあっても、会の後に杉山元(はじめ)参謀総長が参謀本部に帰って下僚に口述筆記させた議事録に法的効力がある筈はありません。

ですから、懇談会の決定が法的効力を持つには、改めて閣議を開いて決めないと憲法違反になる。問題は、閣議には統帥事項を諮らないので、隠してぼかしている。こんなやり方で、なんとか辻褄を合わせようとしたのです。

国策──不可解な文書

連絡懇談会(連絡会議)では、最終的に日米開戦決定まで至る、さまざまな国策が決定されました。これらを読んでみると、何を決めたのか分からないようなものばかりです。

本当に、猫の目のように変わっていきます。突然、反古(ほご)にされてしまったりする、こんなものに拘束力があったのかと思うくらい、評価が非常に難しい文書です。

たとえば南部仏印進駐も連絡懇談会で決めたのですが、松岡洋右(ようすけ)外相は様々な手を使って実行を渋りました。また、決まった国策を全て御前会議にあげるわけではなく、天皇に上奏したりしなかったりと、取り扱いの違いがあります。

このような不可解な国策の特徴を指摘したのが吉沢南さんの『戦争拡大の構図』(青木書店、1986年)でした。両論並立的秩序という概念で分析されています。吉沢さんは、タイと仏印の国境紛争調停に焦点をあてましたが、その概念を発展拡張したのが、私の「非(避)決定」という概念です。

玉虫色の決定

結局、なぜ曖昧な両論併記の国策が成立するのか。分裂した指導体制の中で、さまざまな政治アクターがさまざまなことを主張します。全てのアクターが拒否権をもっている状況で、それを行使されないためには、玉虫色の決定をするしかない。その目的は、天皇の前で自分たちが一致していることを表現することでした(一致していないと裁可されないため)。

その結果、できあがった国策は、さまざまな矛盾した内容を併記した、何が決まったのか分からない文章になります(両論併記)し、決定的対立を惹起しかねない問題は外されます(非〔避〕決定)。いったん国策が決まれば、それを根拠に自分たちの政策を実現しようとして、国策決定後も延々と陸海軍や外相等との間で綱引きが繰り返されます。

まさに、諺にあるように「船頭多くして船山に上る」状態が常態化していく。これが国策決定の特徴です。

ねじれた陸海軍の利害

第3次近衛内閣が倒れた最大の問題は、中国からの撤兵問題でした。大陸利権は陸軍のレーゾンデートルですから、撤兵は陸軍の威信に関わります。

しかし、対米戦は海軍の問題、戦争に成算がないと言ったら、海軍は不要の存在になってしまいます。では、彼らはどうやって対米戦争を回避しようとしたかというと、海軍は陸軍の、陸軍は海軍の犠牲によって解決しようとしたのです。

海軍に言わせれば、アメリカと戦争して負けたら中国での利権どころではない。どちらが優先するかは分かりきった話です。

ただし、中国から撤兵したら傷つくのは陸軍です。陸軍は海軍がアメリカと戦争できないと言うなら撤兵を考えてもいいと主張しますが、それを言ったら今まで多くの予算をとってきた海軍の存在意義に関わる。

つまり、陸海軍の利害がねじれの位置にあった。国家利害という一つの天秤にかければ、どうひっくり返っても対米戦という危険な選択肢の方がいいとはならない筈です。

しかし、政策の主体とどこが害を一番引き受けるか、そこが一体化されていないところから、最終的に調整がつかずに第3次近衛内閣が退陣することになります。10月18日です。

陸軍の主張と戦争の論理

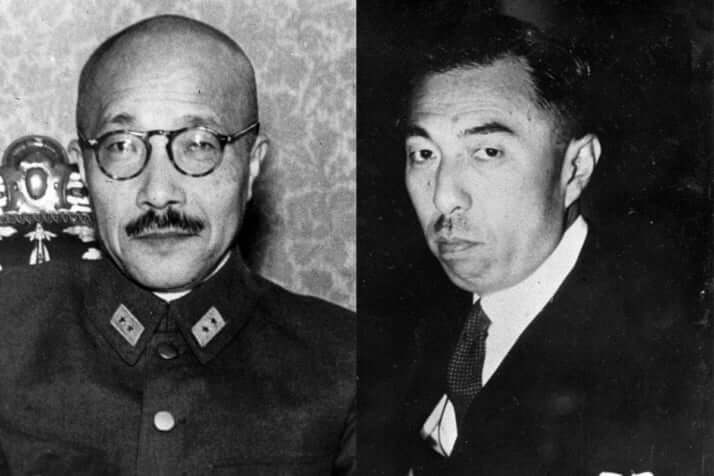

それぞれの論理をもう一度確認しておきますと、陸軍がやったのは10月14日に閣議で東條英機陸相が表明したように、陸軍の組織的利害の主張そのものです。

彼は「撤兵問題は心臓だ。撤兵を何と考へるか、陸軍としては之は重大視して居るものだ。米国の主張に其儘(そのまま)服したら支那事変の成果を壊滅するものだ。満洲国をも危くする更に朝鮮統治も危くなる〔中略〕

支那事変は数十万の戦死者、之に数倍する遺家族、数十万の負傷兵、数百万の軍隊と一億国民の戦場及内地で辛苦をつまして居り尚数百億の国幣(ママ)を費して居る〔中略〕

満洲事変前の小日本に還元するなら又何をか言はんやであります〔中略〕駐兵は心臓である〔中略〕心臓迄譲る必要がありますか。これ迄譲りそれが外交とは何か、降伏です。益々彼をしてずにのらせるので何処迄ゆくかわからぬ」と主張しています。

閣議の後、東條は近衛に会いたくないと伝えています。それは近衛に辞めろと言っているに等しい。

問題は、東條の主張にどれほど正当性があったかです。国民世論はおそらく支持したでしょう。しかし、バランスを持った考え方からすると、これは極端な議論でしかありません。今まで多くの犠牲を払ったのだから、それを無にしないためにもっとひどいことになるかもしれない選択をしろということですから、論理的には筋が通っていません。

永野軍令部総長の「ヂリ貧論」

戦争を合理化するもう一つの大きな主張が、永野修身(おさみ)軍令部総長の「ヂリ貧論」です。石油の備蓄が枯渇する前に一刻も早く南方資源地帯を占領して不敗態勢を築くべきであるという考えです。

問題は、南方から資源を還送して国力を維持することが果たして可能か、という点にありました。実は、計算はかなり前にできていたのです。

開戦の約8カ月前、1941年3月です。陸軍省の戦備課は、海上輸送路が理想的に確保できても、現状維持すらできないという結論を出していました。それから、「ヂリ貧論」に対する評価の変遷を見てみますと、不思議な思いがします。

「捨てばちの戦」

7月30日、アメリカがまだ全面禁輸したわけでなく、在米日本資産を凍結した段階で、永野は昭和天皇に対し突然「此際打って出るの外なし」と上奏しました。勝敗については「日本海海戦の如き大勝は勿論、勝ち得るや否やも覚束(おぼつか)なし」と、正直なことを言っている。

それに対して天皇が木戸幸一内大臣に「つまり捨てばちの戦をする〔中略〕誠に危険なり」という感想をもらしたため、木戸は「永野の意見は余りに単純なり」と奉答しています(『木戸幸一日記 下』東京大学出版会、1966年)。

それから、9月6日の御前会議で戦争準備と外交をともに推進するという国策を決めた時のことです。前日の5日に国策を天皇に説明した杉山参謀総長は、天皇から「絶対に勝てるか」と詰問されて正直に「絶対とは申し兼ねます」と答えています。

永野が脇から日本を手術が必要な重病人に喩えて説明したところ、天皇は機嫌を直しますが納得はしませんでした。本当に納得しなかったのなら、「明日の御前会議はやらない」と差し戻せばよかったのですが、なぜか開催に反対せずに翌日の御前会議の場で明治天皇の御製(ぎょせい)を読み上げ、まず外交をやれと意思表示します。

責任逃れした永野

となると、「ヂリ貧論」はやはり駄目だと周囲は認識した筈ですが、不思議なことにほぼ同じ内容を決めた11月5日の御前会議までの過程では、天皇はずっと上機嫌でした。

つまり、永野は、ぶれなかった。勝てるのか勝てないのかもよく分からない、という主張を貫くのです。そして、決めるのは統帥部ではなくて政府だと責任逃れをします。

統帥部の長は直接的に天皇を輔翼する存在なので、自分たちが決める立場にないというのは、そもそも制度上おかしな話なのです。問題は、誰もそれを不思議だとは思わなかったところです。

***

このように、各組織の長が自らの集団の保身と責任逃れに終始して、結局のところ、全体が破滅に追い込まれる自体に陥ってしまうというのは、今の日本企業や政府にも通じるところがあるのではないでしょうか。

※波多野澄雄・戸部良一編著『日本の戦争はいかに始まったか―連続講義 日清日露から対米戦まで―』(新潮選書)から一部を再編集。

#戦争の記憶