【「らんまん」のモデル】病床で「すえこ」と繰り返し名前を 池波正太郎が描いた「牧野博士」の素顔とは

NHKの朝ドラの主人公・槙野万太郎のモデルが牧野富太郎という一報を聞いた時点での視聴者の期待はさほど高くなかっただろう。

男性? 明治の植物学者? 地味では?

その戸惑いが如実に表れたのが初回視聴率で、世帯視聴率は2010年以降、最低を記録した。しかし、話が進むごとにファンを増やし、最近では良い形でニュースに取り上げられることが多い。

その理由の一つは、主人公夫妻の「人間的魅力」だろう。この新婚夫婦のほほ笑ましい姿に朝からうれしい気持ちになる視聴者は多いようだ。

ここでまた、こんな疑問を抱く人もいるかもしれない。

槙野万太郎はさておいて、モデルの牧野博士もあんなにほほ笑ましい愛妻家だったんだろうか? あの時代の男性でもそんなことが?

この疑問に答えるテキストが意外な大作家によって書かれている。「剣客商売」「鬼平犯科帳」等で知られる池波正太郎だ。

池波は生前の牧野博士に直接話を聞いたうえで、その情熱的な人生と人柄を描いている。

池波の著書『武士(おとこ)の紋章』(新潮文庫)をひもとくと、牧野の植物に懸けた情熱と瑞々しい好奇心、そしてほほ笑ましい愛妻家ぶりが垣間見られるのだ。以下、同書から抜粋してご紹介しよう。

(史実ですが、ドラマの今後の展開に関わる描写もあるのでお気を付けください)

***

目の輝きが素晴らしい

私が、牧野富太郎博士の顔に強く魅了されたのは、土門拳の〈風貌〉という写真集の中におさめられた牧野博士の肖像(ポートレート)を見てからである。九十余歳の博士の、大きな巾着頭や、耳までたれ下った銀のような髪の毛や、強情我慢的な鼻や、女のようにやさしくしまった唇や、痩せぎすな猫背を丸めて、両手に何気なく持った白つつじの花や――土門氏の対象に肉迫している撮影技術の見事さは素人の私にもよくわかるような気がしたが、何よりも私の心を引き掴んで離さなかったのは、その博士の眼であった。

白い眉毛の下に、ややくぼんで、小さな、澄みきった眼がある。それはもう、ただ澄みきっている眼というものはこういう眼をいうものであろうかと思われる美しさであって、一葉の写真を通して、この眼の美しい輝きが汲みとれるのは撮影もすばらしいものなのだろうが、撮(うつ)された対象が何よりもすばらしいのだと、私は思った。

土門氏の、この肖像に付した解説は次のようなものである。

〈牧野富太郎〉植物学者――文久2年(1862)高知県に生る。明治9年、在学3年にして小学校下等8級を中退。正規の学歴はそれだけで、以後独学で植物学を研究。採集した標本60万種、発見命名した新種1500種。日本産の植物の大半に正しい学名をつけた。明治26年東大助手、大正2年東大講師――以来、昭和14年まで東大の万年講師だった。昭和12年朝日賞受賞。25年学士院会員となる。

牧野博士との対面

私は、昨年秋〈1956年=編集部注〉、劇団新国劇に委嘱されて、牧野博士の伝記を芝居の脚本に書くことになり、はからずも博士の「美しい眼」と現実にめぐり合うことが出来た。

武蔵野のおもかげが、まだ濃く残っている大泉の、冬枯れの雑木林に囲まれた牧野家を訪れ、私は、ここ1年余というものはベッドへ寝たっきりの牧野博士にお目にかかった。

2、3日前までは、かなり重態だったが、今日は気分がよろしいのですよ、と令嬢の鶴代さんがいわれた。鶴代さんは57歳で、博士の秘書役をしておられるそうだ。

博士は、衰弱で子供のように小さくなった体をベッドに埋め、鶴代さんが耳元で大声にいわれる私の来意を聞くと、非常によろこんで下すって、

「御厄介かけますナ。何分よろしく……」

と、かすれてはいるが、少女のように優しい声でいわれた。

そして、

「わしも、わしの芝居を見に行くぞウ」

と、鶴代さんに向って、少年のような好奇の眼をクリクリと動かせては、はしゃいで下さる。

博士の眼は、私の想像よりも、もっと美しかった。

九十余年もの人生を一つの仕事に、それも好きで好きでたまらない植物学だけに打ち込んで来られた幸福さが星のように、その眼の中にこもっている。

繰り返し「すえこ」の名を

この幸福は博士一人でかち得たものではない。

何時(いつ)の世にも男が立派な仕事と幸福を得た蔭に、必ず女性の愛情がひそんでいるように、博士にも、亡き奥さんの人生が博士の人生へ強烈に溶け込んでいるのだった。

博士が、病床から何時も眼を向けていられる位置の壁に、奥さんの写真がかかげてあった。

付添いの看護婦さんが、こんなことを私にいった。

「あの、先生はネ、ときどき、じいっと奥さんの写真を、このベッドの上からごらんになってましてネ、小さい声で、寿衛子(すえこ)、寿衛子って、呼びかけられるんですよ」

博士の眼は、今でも眼鏡なしで新聞を読むそうである。

29歳の牧野富太郎が、神田、今川小路の小さな菓子屋の娘、小沢寿衛子と結婚したのは、明治23年の夏である。富太郎は、当時、上京して麹町三番町の官吏の家の離れに下宿して、植物学の研究を続けていた。本郷の東京大学の植物学教室へも出入りしていたので、学校へ行く途中に通る今川小路で、甘党の彼は、ふと入って菓子を買った、その店の娘を一目で見染めた。

「その娘を、もう、もらいたくてもらいたくて。わしの知人で神田錦町の印刷屋の主人が、さばけた人でね、間に入ってくれよったんです。つまり、ひとつの恋女房ですネ、家内は京都系でしてネ、ちょっと粋で芸者型じゃった。母親は京都で父親は彦根の井伊家の家来でしたが、家内が娘時代には、家にも金があったらしくて、踊りや三味線なんか、だいぶ稽古やりよったんですナ。父親が亡くなってから零落しましてねエ。そこへ私が現われた。ひとつのロマンスじゃネ、これは――」

90を越えてから、何かの座談会に、富太郎は、こんなことをしゃべったことがある。

母一人、娘一人の家庭で、なかなか母親が許さなかったが、印刷屋の太田義二が、懸命に何度も足を運び説得した。

「こう申しちゃ何ですけれども、私は、あの牧野さんて人には感心してます。植物学をやってるんですが、何でも日本中に生えている草や木や花をですな、一つ残らず調べあげて、これに名前をつけ、御自分で画(え)に写して、説明を入れて本にしようというんですから大変です。いやもう夜となく昼となく山や野っ原を歩き廻っては草を集めて来て、それを研究なさる、本にするというわけで、これを、みんな一人っきりでおやりになるんですからな。あれはきっと、今に偉い学者になると、私は太鼓判をおしてもよろしゅございますよ。それにお国が四国の高知で、あの辺りでは、もう代々つくり酒屋として、殿様から苗字帯刀まで許されていたそうで――。まあ、お金もあるので、ああして好きな学問を気ままにやっていられるんでございますな。人柄もよし、家柄もよし。何とか一つ、牧野さんの気持をかなえてやって頂きたいもので――」

富太郎が自分の描いた植物図や原稿を本にするというので、太田の店へ1年半も通い、印刷術を研究した熱意に太田は徹底的に惚れ込んでいた。

寿衛子の母親も太田の執拗な訪問に負けて、二人の結婚を許し、二人は根岸の村岡という家の離れに新居をいとなんだ。

実家の破産

明治23年といえば、徳川幕府が崩壊して王政復古となり、明治政府が世界の諸国と、日本国内の、さまざまな紛争の中で、懸命に、その政治体制をととのえようと脂汗を流していた頃である。この年の夏には第1回の衆議院総選挙が行なわれ、東海道本線に汽車も通るようになり、京浜間に初めて電話が開通された。

新婚の当初は、国からの送金もあって、生活も豊かであり、富太郎は舶来の生地でつくらせた洋服を着込み、人力車を乗り廻しては大学の研究室へ通ったし、研究用の書物も器械類も、従来通り惜しむことなく買い込んでは、ぜいたくな研究生活を送っていたのだが、1年ほどすると、故郷から呼出しが来て、帰省すると、祖母の浪子(なみこ)から郷家の破産を言い渡された。

浪子は73歳で病床にあった。6歳で父母に死に別れた富太郎を、これまでに育て上げた祖母である。

「私も、お前を自由気ままに育てて来たのじゃけん、今更どうともいわんが――それじゃ、どうあっても、岸屋の後を、家業をつぐ気はないのかえ?」

「おばあさん。許して下さい。僕は、もう植物学から離れられん。どうしても、この学問をやり抜くつもりじゃけんね」

「植物ちゅうもんは、そんなに面白いのかえ?」

忠義者で、親の代から番頭をつとめている佐枝竹蔵(さえだたけぞう)が、

「御隠居さまは、甘やかしすぎますけん、若旦那を――」

と、口をはさんだ。

「もう、私もあきらめちょる」

「そんなら、お家をつぶしても構わんとですか?」

「こうなったら仕様がないけんの」

竹蔵は口惜(くや)しさの余り、富太郎を睨んで、

「何じゃ。草や木の葉っぱ、いじくってて何処(どこ)がええんじゃ。いいかげんにやめときなされ」

「何じゃと、こら――もう一度いうてみい」

真っ赤になって怒る富太郎に竹蔵は憤然と、

「何度でもいいますけん、何度でも――」

「ええか。植物学ちゅう学問はな、今の日本の学問の中でも一番遅れちょる学問で、だから僕は、一日も早く、日本中の木や草や花の種類を知り、その分布の状態と関係を調べて、その名前をハッキリと知らせ、新しいものには名前をつけてじゃな、これを日本の、いや世界の学界に発表して……」

「そんなもン、発表して、どうなりますかいな」

「こりゃ、おんしの着てるもんはなんじゃ」

「こりゃ、木綿の着物ですけんな」

「木綿は何からとれるんじゃ。綿だぞ。綿は植物じゃ。この家も木からつくる。着物も薬も、机や箪笥も――第一、我々が毎日食べとる米も植物だぞ。これほど人間にとって大切な植物の学問をするのがどうしていけないんじゃ」

「もうええ。もうええ」と浪子がなだめるのへ、

「僕は、今まで自由気ままに研究費を使って、御迷惑をかけたのは、よく承知しとります――でも僕は、子供の頃から、どうしよったもんか、草や木や花が好きじゃった、なんとなしに、他愛もなく好きじゃったけん。これは、もうどうにもならんのです。植物は僕の愛人じゃけん」

(漢数字は英数字に変え、傍点は再現できないため省略しました)

***

※池波正太郎『武士(おとこ)の紋章』(新潮選書)から一部を再編集。

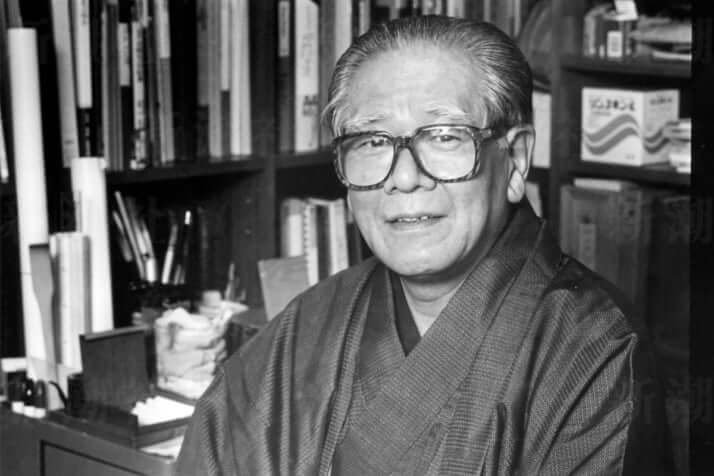

池波正太郎

(1923-1990)東京・浅草生まれ。下谷・西町小学校を卒業後、茅場町の株式仲買店に勤める。戦後、東京都の職員となり、下谷区役所等に勤務。長谷川伸の門下に入り、新国劇の脚本・演出を担当。1960(昭和35)年、「錯乱」で直木賞受賞。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「仕掛人・藤枝梅安」の三大シリーズをはじめとする膨大な作品群が絶大な人気を博しているなか、急性白血病で永眠。