戦争を逃れ、のうのうと海外のリゾート地で暮らすロシア人 ウクライナ侵攻を黙認するロシア国民に「戦争責任」はないのか?

ロシアのウクライナ侵攻から1年と4カ月が過ぎた。戦闘は続いているが、一方で、侵攻後に国外へ出たロシア人は昨年8月末までに50万人。9月に部分動員令が発出されると、さらに40万人が逃れたといわれる。

隣国トルコやペルシャ湾岸諸国のリゾート地などで暮らす富裕なロシア人も少なくない。ロシア人はビザ無しでも一定期間トルコに滞在できるのだが、そうしたロシア人たちのために現地の家賃が高騰して、地元住民が大迷惑を被っているという。

戦争はプーチンが始めたもので、一般のロシア人に罪はないというのが欧米や日本の基本姿勢だが、もし総動員令でも出れば国外に逃れるロシア人はさらに増え、混乱は増すだろう。それでも「ロシア国民に責任はない」と言っていられるのか――。国際政治学者・鶴岡路人さんの著書『欧州戦争としてのウクライナ侵攻』の一部を再編成して考えてみたい。

***

ロシアによるウクライナ侵攻は、「プーチンの戦争」と呼ばれることが多い。侵攻を決定したのがプーチン大統領であることは明確だ。その背後には、もし大統領がプーチンでなければ、このような形での侵攻はおこなわれなかったはずだという理解も存在する。いずれにしても、悪いのは大統領、そしてそうした大統領が率いるロシア政府であって、一般のロシア国民ではないというのである。こうした言説は、戦争においてはよく使われる。「あなた方市民は敵ではない」として、人心の掌握を目指すのである。

今回、ロシアに対する米欧日などによる制裁も、基本的にこうした理解に沿っておこなわれてきた。しかし、ここにきて一般のロシア国民をどのように扱うべきかという議論を避けてとおれなくなってきた。最大のきっかけは、2022年9月21日にロシアで発表された30万人規模の動員である。これによって、一般のロシア人にとって、ウクライナでの戦争が急に自分の問題になり、動員の対象になることを恐れる成人男性の大規模な国外脱出がはじまった。そうした「動員逃れ」のロシア人をどのように扱うかという問題が発生したのである。

一般国民への制裁へ

米欧日を中心とする国際社会は、「プーチンの戦争」という前提で、対露制裁を実施してきた。実際、個人制裁の対象はプーチン大統領を筆頭とする政府関係者や政権と近い人物だった。もちろん、分野別制裁や輸出管理は個人を対象としたものではないし、金融制裁の影響は、クレジットカードが使えなくなるなど、一般国民にも広がっている。また、ロシア経済が全体として落ち込めば一般国民への影響も大きくなる。ただし、制裁の直接の標的は常に政府や(政府に近いことの多い)大企業であった。

しかしEUは、この方針から一歩踏み出すことになった。2022年9月にロシアとの間のビザ円滑化協定を完全に停止する決定をおこなったのである。一般国民を明確に標的にした措置であり、従来の対象を絞った制裁とは基本的性格が異なる。

EUによるこうした決定、さらには政権への制裁から一般国民を含む制裁への対象の変化・拡大には二つの理由が存在した。第一は、ロシアがウクライナで国土の破壊と人々の虐殺行為を続ける最中に、何事もなかったかのようにロシア人旅行者がEU諸国で休暇を楽しんでいるのはおかしい、という道徳的な反発・問題意識だった。ロシア人旅行者を受け入れ続けることへの疑問が生じたのは不思議ではないだろう。

安全保障問題としてのロシア人

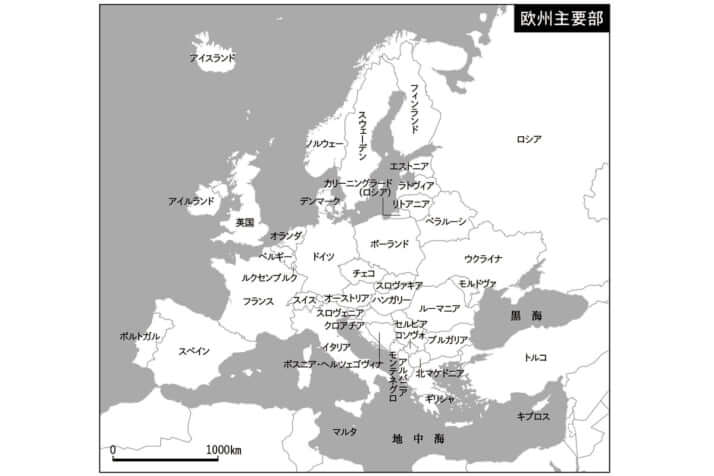

しかし、それだけでは単なる「ロシア嫌い(Russophobia)」になりかねない。そこで見落としてはならないのが、第二に、特にロシアと地上国境を接するEU諸国にとって、これが安全保障問題でもあった点である。EUの場合、域内国境管理撤廃の枠組みであるシェンゲンの参加国間であれば、いずれの国からビザの発給を受けても、他のシェンゲン参加国に入国できるという事情がある。しかも制裁によって、ロシアとEU諸国の間の直行の航空便はすべて停止している。そのため、多くのロシア人が、国境を接するフィンランドやバルト三国(エストニア、ラトヴィア、リトアニア)に陸路で入国し、その後、EU内の航空便を使って目的国に向かうという流れが開戦後に定着していた。

結果としてそれら諸国では、ロシア人の入国者数が急増することになった。これが安全保障上の脅威とされたのである。バルト三国とポーランドは9月7日、ロシアからの入国者がそれら諸国の安全を脅かしているとして、短期滞在ビザでの入国を原則として禁止することで合意した。

「集団責任」を問うのか

加えて持ち上がったのが、動員逃れのロシア人の受け入れ問題である。9月21日に動員開始が発表された直後から、成人男性のロシア脱出が急増することになった。

そのうえでさらに議論になったのが、動員逃れのロシア人を、原則論として受け入れるべきかという問題だった。受け入れるべきだという議論の背景には、動員が集まりにくくなれば、ロシア軍の増強を防ぐことができるという説明もあったが、ロシアの全体の人口を考えれば、これはあまり説得力のあるものとはいえなかった。国外に逃れたロシア人の正確な数の算出は難しいが、数十万人規模とされる。これによって、人口1億4000万以上を擁するロシアで、30万人とされた動員が不可能になるとは現実問題として考えにくかったからである。

そこでより前面に出されたのは、彼らをプーチン政権や戦争に反対する人々として保護すべきだという政治的・人道的な見地からの議論である。従来の反体制派への支援に加えて、「良心的兵役拒否」の議論の援用ともいえた。

ここで問題となるのは、動員逃れのロシア人の多くも、自らの問題になる前は戦争に賛成していた人が多いだろうという事実である。各種調査で、戦争やプーチン政権への支持率は、開戦後も7割から8割で推移していた。支持していた人の多くは戦争を「他人事」とみていたのであろう。それが、動員によって突然に自らの問題になったのである。彼らは、個人の問題としての動員反対ではあっても、戦争反対であるとは限らない。そうした彼らを受け入れることのリスクや、道徳的妥当性が問われることになった。

リトアニアのランズベルギス外相は、「リトアニアは単に責任逃れをするだけの人々に庇護は与えない。ロシア人は国に残って戦うべきである。プーチンに対してだ」とツイートした。背後には、今回の戦争においてロシア人の「集団責任」を問うべきかという論点が存在する。これは、戦争責任論では極めて困難なテーマとして長年論争の的になってきたが、ランズベルギスの議論は、突き詰めれば、集団責任を追及しているように聞こえる。

これは一つの考え方である。しかし、具体的な戦争犯罪に関わる戦犯としてプーチン大統領などの個人の責任を問うことと、集団としてのロシア人の責任を問うこととの間には大きな断絶がある。加えて、後者の姿勢は、従来の米欧日の対露姿勢とは本質的に違う点については自覚的である必要があろう。

※鶴岡路人『欧州戦争としてのウクライナ侵攻』(新潮選書)から一部を再編集。